私

私小5の息子にスマホを持たせる予定ですが、ルールをどう決めようか…

スマホは便利な反面、長時間の使用やネットトラブル、課金などのリスクもあります。

1つずつルールを考えるのは大変で、項目のモレも心配。そこで「小学生がスマホを使うためのルール」がまとめられた、すぐに使えるテンプレートを調べました。

テンプレートを使って親子でルールを決め、さらにフィルタリング・時間制限・位置情報管理の3つを設定すると、より安全にスマホを使える環境を整えられます。

- 小学生スマホルールのテンプレート

- スマホのメリットとデメリット

- 親子でルールを決めるコツ

- ルール作り後に実施すべき安全管理

同じように、小学生のスマホルール作りに悩んでいる親も多いのでは?これを読めば、小学生がスマホを持つときに慌ててルールを決めなくても大丈夫!

家族みんなが納得して守れるルールを、一緒に作っていきましょう。

\スマホを買う時、この1冊とともに!/

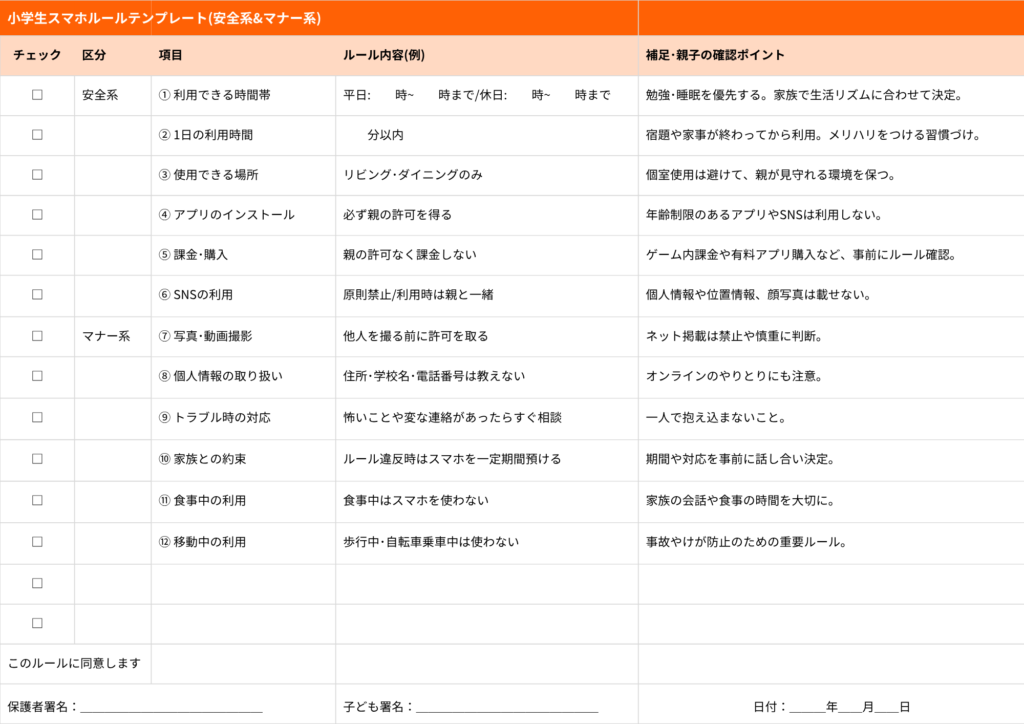

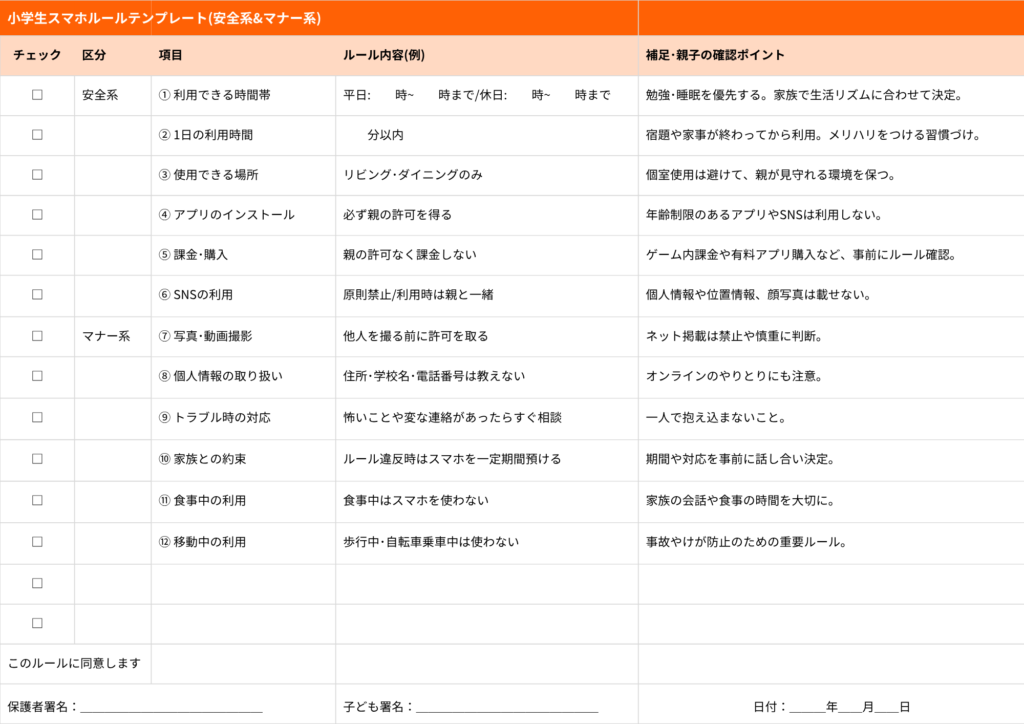

小学生スマホルールのテンプレートを公開!

「小学生スマホルールテンプレート」を使って親子で話し合うと、無理なく守れるルールが作れ、形として残せるので家族で共有しやすくなります。

小学生にスマホを持たせるときは、まず「どう使うか」というルールを考えることが大切です。

スマホは連絡や学習など便利な一方で、長時間の利用や人間関係のトラブル、知らない相手との接触など、成長段階の子どもにとって注意が必要な側面もあります。

リスクを回避するために、あらかじめ家族でルールを決め、共有しておくことで安心感はぐっと高まりますね。

ここでは、小学生とその保護者が一緒に使える「小学生スマホルールのテンプレート」をご紹介します。

小学生スマホルールテンプレート!印刷保存も

以下のテンプレートは、安全面とマナー面の両方を考慮したルール項目です。追加でルールが書き込める部分と、署名・日付を入れました。

親子で一緒に確認し、必要に応じて下に追加したり、カスタマイズしながら使ってみてくださいね。

\印刷・保存はこちらから/

親子で対話を重ねて納得したルールが完成したら、署名して書面に残しておくと効果的ですよ。

テンプレートを使う理由

スマホのルールを一から考えるのは、忙しい親にとって大変な作業です。

「テンプレート」があると、必要なルール項目が漏れなく網羅されているため、抜けやあいまいさを防げます。

具体的な項目が示されていることで、子どもも理解しやすく、納得感が生まれやすいのも大きなメリットです。

目の前に項目があった方が、ママにも質問しやすいし、自分の意見も言いやすそう!

親子で共通の「話し合いの土台」ができるため、ルール作りがスムーズに進み、双方の意見を反映しやすくなります。

テンプレートは家族全員で共有しやすいため、「ルールをどこに書いたか分からない」「約束を忘れた」といったことも防げますね。

スマホには便利な面と危険な面があり、「どちらも理解しておくこと」が安心して使うための第一歩ですよ。

次の章では、そのメリットとデメリットを整理してご紹介します。

\これからの時代、避けて通れない問題です/

小学生スマホのメリットデメリットと親子の声

小学生にスマホを持たせると、学習や連絡の便利さなどのメリットがある一方で、長時間使用やネットトラブルなどのデメリットもあり、両方を理解しておく必要があります。

特に成長途中の子どもにとっては、まだ判断力や自己管理能力が十分でないため、トラブルに巻き込まれる可能性が高いのが現状です。

この章では、まずスマホ利用におけるデメリットとしてリスクや注意点をわかりやすく整理し、なぜ親子でしっかりルールを作る必要があるのかをお伝えします。

まずは、スマホ利用のデメリットとしてリスクや問題点について、具体的に見ていきましょう。

デメリット(リスク・危険性)と親子の声4選

小学生がスマホを使う際、どんなデメリットがあるのかを知っておくことは大切です。

スマホのデメリット(リスク・危険性)

- ネットトラブル

- 依存・生活リズムの乱れ

- 課金・金銭トラブル

- 親子関係の悪化

リスクは知っていても、具体的に詳しく知らないこともありますね。

ただの「問題の羅列」ではなく、実際に親子のリアルな声と困りごとも合わせて見ていきましょう。

①ネットトラブル

スマホを持ち始めた小学生の中には、スマホで知らない人からメッセージを受け取ることは珍しくありません。

ゲームやSNS・チャット機能付きのサービスでは、知らない人と交流できる仕組みがあり、子どもが連絡先を教えたり、友達の友達と繋がったりするケースがあるからです。

子どもは怖がりながらもどう対応すればいいか分からず不安を感じ、SNSで友達とのトラブルや誤解が生まれやすいことも多いです。

親としては何かあったらすぐに相談してほしいですが、子どもが話しにくいこともありますよね。

<子どもの声>

- 「知らない人から変なメッセージが来て怖かったけど、誰にも言えなかった」小5男子

- 「友達の間で誤解が広がって、仲良くできなくなったことがある」小5女子

- 「SNSで悪口を書かれて、どうしていいかわからなくなった」小6女子

<親の声>

- 「何かあっても隠そうとして相談してくれなくて、心配が増すばかりです」小6男子ママ

- 「知らない相手と接触しないように何度も注意しているのに不安が絶えません」小5女子ママ

- 「トラブルの兆候に気づくのが難しく、日々見守るのに神経を使います」小6男子ママ

②依存・生活リズムの乱れ

スマホを持つようになると、ゲームや動画に夢中になり、勉強や睡眠時間が減ってしまうことがあります。

朝は起こしてもなかなか起きず、生活リズムが崩れるのを心配する親も多いですね。

一方で、子どもも「やめなきゃ」と思いながらスマホを手放せず、つい時間を延ばしてしまうことがあります。

<子どもの声>

- 「やめようと思っても、ゲームの続きを気にしてしまってやめられない」小6男子

- 「夜遅くまで動画を見てしまい、翌日の授業がつらいことがある」小5男子

- 「友達と遊ぶ約束よりも、スマホを優先してしまう自分がいる」小6女子

<親の声>

- 「寝る時間を守らせたいのに、スマホのせいで朝がいつもバタバタしています」小6男子ママ

- 「スマホ使用時間を制限しようとすると、反発されて困っています」小5女子ママ

- 「使いすぎで視力や集中力が心配で、どう注意すればいいか悩んでいます」小5男子ママ

③課金・金銭トラブル

スマホゲームやアプリの中には、ボタン1つで課金できるものが多くあります。

子どもはお金の価値や支払いの仕組みを理解しきれず、「ちょっとだけ」のつもりで高額請求になってしまうこともあります。

実際に、うっかり課金してしまい、後から親子で慌てるケースも多いですよ。

確かに、ボタン1つで課金できちゃうのは、ちょっと怖いかも…

<子どもの声>

- 「気づいたら知らない間にお金がかかってて、とても焦った」小5男子

- 「欲しいアイテムを買いたくて、つい何度もボタンを押しちゃった」小6女子

- 「課金の仕組みがよく分からなくて、後から親に怒られた」小5男子

<親の声>

- 「突然の請求に戸惑い、どう説明すれば納得してもらえるのか悩みました」小5女子パパ

- 「課金を防ぐためにアプリの設定を一緒に確認しました」小5男子ママ

- 「子どもがお金の価値を理解できるように、繰り返し話しています」小5男子ママ

④親子関係の悪化

スマホの使い方をめぐって、毎日のように口論になる家庭もあるんです。

「時間を守ってほしい」親と、「もう少し使いたい」子どもで意見がぶつかり、気まずい雰囲気になることもあります。

やがて話し合い自体が嫌になり、親子の距離が広がってしまうケースも。

<子どもの声>

- 「スマホのことで怒られると、話したくなくなる」小6女子

- 「使いたいのに使わせてもらえなくて、悲しい気持ちになる」小5女子

- 「親に自分の気持ちをちゃんとわかってほしい」小5男子

<親の声>

- 「話し合いがいつも感情的になってしまい、冷静になれない自分がいます」小6男子ママ

- 「子どもの気持ちをもっと理解したいけど、どう伝えればいいかわからない」小5女子ママ

- 「スマホのことでぶつかるたびに、親子の距離を感じてしまう」小5女子ママ

メリットと親子の声4選

スマホにはデメリットがある一方で、正しく使えば子どもの成長や生活に多くのメリットもあります。

スマホのメリット

- コミュニケーション力の向上

- 情報収集と学びのサポート

- 安心・安全の見守りツールとして活用できる

- ITリテラシーの早期習得

デメリットだけじゃない、メリットも知りたいですね!

ここでは、小学生がスマホを持つことで得られる主なメリットと、親子の声を紹介します。

①コミュニケーション力の向上

友達や家族とスマホで気軽に連絡を取り合うことができ、子どもにとって「離れていてもすぐに話せる」という安心感が生まれます。

こうしたやり取りを通じて、コミュニケーションスキルや社会性が自然と育まれていきますよ。

困ったときに親を頼ってほしいけれど、子どもが相談しやすい誰かをみつけて相談するのも良いですね。

<子どもの声>

- 「友達とすぐに連絡できて、困ったことも相談しやすいから安心だよ」小5女子

- 「家族と連絡がとれるから、習い事の送迎もスムーズになった」小6男子

<親の声>

- 「いつでも連絡がとれて安心。子どもも自分で予定を管理できるようになってきた」小5女子ママ

- 「スマホでの会話を通じて、子どもの話し方が上手になったと感じる」小6男子ママ

②情報収集と学びのサポート

スマホがあれば、子どもは調べものや学習アプリを活用して、興味のあることを自分で深めることができます。

動画やゲームを通じて楽しく学べる機会も増え、学校の勉強だけでなく幅広い知識やスキルを身につけやすくなりますよ。

わからないことをすぐ調べられるし、面白くてわかりやすい解説の動画も多いよね。

<子どもの声>

- 「わからない漢字をすぐに調べられて、勉強が楽しくなった!」小6女子

- 「好きなことの動画でいろいろ教えてもらえて助かる」小5男子

<親の声>

- 「調べ物が自分でできるようになり、自立心が育ってきた気がします」小5男子ママ

- 「学習アプリのおかげで、勉強への興味が増えたようで嬉しい」小6女子ママ

③安心・安全の見守りツールとして活用できる

スマホは、子どもがどこにいるかすぐに確認できるGPS機能や、緊急時にすぐ連絡が取れる電話機能など、安心・安全を守るためのツールとしても役立ちます。

親は遠く離れていても子どもの居場所を把握でき、何かあったときにすぐサポートできる安心感がありますね。

単純に、緊急時に親との連絡が取りやすいのは助かるな。

<子どもの声>

- 「習い事の帰り道もスマホがあるから、安心して遊べる」小5女子

- 「困ったときにすぐお母さんに電話できるのが心強い」小6男子

<親の声>

- 「子どもの居場所がわかるので、仕事中も安心していられます」小5女子ママ

- 「緊急連絡がスムーズで、子どもの安全管理に役立っています」小6男子ママ

④ITリテラシーの早期習得

スマホを使うことで、子どもは情報の取扱いやデジタル機器の操作に慣れ、ITリテラシーを自然に身につけることができます。

今回の場合は、下記のITリテラシーが身につきます。

- ネット上の情報の正しい見分け方

- 個人情報の守り方

- トラブルを避けるためのマナーやルールを理解すること

- 便利なアプリやツールの使い方を知ること

これからの社会で必須となるスキルであり、早い段階で慣れて身につけておくことで将来の学習や仕事に役立ちます。

適切な使い方やセキュリティ意識も、親子で学ぶきっかけになりますね。

<子どもの声>

- 「ゲームや動画だけじゃなくて、いろんなアプリを使いこなせるようになった」小5男子

- 「ネットの危険も知って、気をつけるようになったよ」小6女子

<親の声>

- 「スマホを通して、ITの基礎を学べるのは良いことだと思います」小6男子パパ

- 「セキュリティやマナーの話を子どもと一緒にできるようになりました」小5女子ママ

スマホを正しく使うことは、「子どもの成長を支え親子に安心感をもたらす」「子どもの自信や親子の信頼関係をそっと育む」ことがわかりました。

スマホにはメリットもあればリスクを伴うデメリットもあります。リスクを知った上で、親子で話し合い、使い方のルールを作ることが、安心してスマホを活用する第一歩ですね。

次の章では、親子でルールを作る具体的な方法を見ていきましょう。

\セコム監修!ダジャレも多くてタメになる/

小学生のスマホを親子で安心して使うためのルール作り

小学生のスマホを安全に使うためには、親子でしっかりルールを話し合い、納得した上で決めることが何より大切です。

ルール作りは単なる約束ではなく、お互いの気持ちを理解し合い、信頼関係を深める時間ともなりますよ。

ここでは、親子でスムーズに話し合うポイントと、安心して守れるルール作りの方法をご紹介します。

まずは、親子でルールを話し合う大切さから見ていきましょう。

親子でルールを話し合う大切さ

小学生のスマホを安心して使うためには、「親子でルールを一緒に話し合うこと」がとても大切です。

ルールを一緒に話し合うことで、子どもは「自分の意見が大事にされている」と感じ、守ろうという気持ちが生まれます。

ただ「守りなさい」と言われるだけでは、子どもは嫌になってしまいますよね。

親も子どもの不安や疑問を理解でき、親子の関係も良くなりますよ。

話し合いをスムーズに進めるコツ4選

ルールを作る話し合いは、「親のお願い」と「子どもの希望」がうまく混ざるように進めるのがポイントです。

話し合いをスムーズに進めるコツ

- 時間を決めて話す

- まずは子どもの意見から聞く

- 理由も一緒に話す

- メモやテンプレートを使う

大事な話し合いの場ですから、一度に全部決めようとせず、少しずつ意見をすり合わせることも大切ですね。

この4つのコツを理由・実践・質問・注意の順番に、詳しく見ていきましょう。

①時間を決めて話す

| 理由 | ダラダラせず集中でき、親も感情的になりにくい |

|---|---|

| 実践 | 20〜30分程度のタイマーをセットし、議題は3つ以内に絞る |

| 質問 | ママ「今日は30分だけ話そう。まず○○について意見を聞きたいな」 |

| 注意 | 時間切れの場合は「続きは別日」にして中断を約束する ※中断のルールも重要 |

ダラダラと長話は、親も子も疲れますよね。しっかり時間を区切ってタイマーをセットし、時間がきたら終わりましょう。

中断せずに続けると「親が約束を破る」ことになるので注意が必要です。

親自身も、しっかり約束やルールを守る姿勢を見せましょう。

②まずは子どもの意見から聞く

| 理由 | 子どもが参加している感覚が生まれ納得しやすく、反発が減る |

|---|---|

| 実践 | 開かれた質問を使う(選択肢+自由回答) ※沈黙が続く場合は選択肢を提示して答えやすくする |

| 質問 | ママ「どれくらい使いたい?①30分②1時間③夕方だけ?」 「友だちとはどうやって連絡したい?」 |

| 注意 | 否定や長い説教は避ける。まずは受け止めてから親の意見を出す。 |

否定や長い説教は避け、まずは子どもの意見を受け止めてから親の考えを伝えましょう。

閉じた質問(はい/いいえで答えられる)に対し、開かれた質問(自由に答えられる)は、子どもが自分の考えを自由に表現しやすいですよ。

例えば

- 「動画を見るなら、YouTubeとNetflixどっちがいい?それ以外に見たいものある?」

- 「使うアプリは学習系だけ・ゲームもOK・SNSもOKの中から選ぶ?他に使いたいアプリがあれば教えて。」

- 「何かあったらLINEで連絡する・電話する・直接話す、どれがいい? 他の方法でもいいよ。」

③理由も一緒に話す

| 理由 | ただ禁止ではなく「目的」があると子どもは納得しやすい |

|---|---|

| 実践 | ルールが必要な理由を具体例で伝える(睡眠、友だちトラブル、課金の危険など) ※親の不安も簡潔に共有する |

| 質問 | ママ「夜遅いと翌日つらくなるから、就寝1時間前は使わないようにしよう。どう思う?」 |

| 注意 | 感情論にならないようにする 結果(何が困るか)を示して、代替案を一緒に考える |

「なんでダメなの?」「もっと長い時間使いたいのに…」と、子どもも思うところが多いはず。

時間をかけて納得するまで説明し、子どもの意見も忘れずに聞きましょう。

お互いの意見を聞くことで、「自分たちで決めたから守る」という気持ちが生まれます。

④メモやテンプレートを使う

| 理由 | 口約束だと忘れやすく、解釈のずれも防げる |

|---|---|

| 実践 | テンプレートに記入しサインや写真で保存 ※1か月ごとに見直す |

| 質問 | ママ「これに書いてみよう。やってみて1週間で直すことがあればまた話そう」 |

| 注意 | 厳しすぎる罰ルールは反発を招くため、守れたら褒める仕組みも入れる |

後から確認できるように、形にして残すことがポイントです。

厳しすぎるルールは良くありませんが、いつも大目に見るのもルールの意味が薄れます。

何度説明しても改善されない時は、一時的にスマホ使用を制限することも必要です。

この4つのコツを意識しながら話し合うことで、親子で納得できて守りやすいルール作りがスムーズになりますよ。

親子でルールを形にする4つのステップ

小学生のスマホのルールは、思いつきで決めるよりも、順番に進めることで納得感が高まり、長く守りやすくなります。

ここでは、親子でスムーズにルールを作るための4つのステップをご紹介します。

テンプレートやメモ用紙を用意し、決めたいことをざっくり整理しましょう。

まずは子どもの意見から聞き、親の考えも伝えます。禁止だけでなく「どうしたら使えるか」に目を向けましょう。

決まった内容は必ず書き出します。時間制限、使える場所、アプリの種類など、1つ1つを具体的にていくと守りやすいです。

作ったルールはしばらく試してみて、不便や問題があれば修正します。「一度決めたら変えられない」ではなく、柔軟に見直すことが安心感につながりますよ。

\のび太と一緒に安全に使うルールを学ぶ/

小学生のスマホの安全管理でやっておきたいこと3選

小学生にスマホを持たせるときは、まず親子で「使い方のルール」を作ることが大切ですよね。

ルール作りができたら、次は小学生のスマホ設定で安全管理を整えましょう。

ここでは、特に押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

- フィルタリングやアプリで制限の設定

- 使用時間やアプリごとの制限を工夫する

- 位置情報や危険通知で安全を守る

この3つを順に整えることで、子どもも親も安心・安全にスマホを活用できる環境が作れますよ。

1つずつ、分かりやすくご説明しますね。

①フィルタリングやアプリで制限の設定

まずはスマホにフィルタリングをかけて、危険なサイトや年齢に合わないアプリを自動でブロックしましょう。誤って危険なページや動画を見てしまうことを防げます。

設定方法は、スマホの種類や契約している会社(キャリア)によって異なります。

| キャリア | フィルタリングの設定方法 |

|---|---|

| iPhone | 「スクリーンタイム」でコンテンツ制限を設定 |

| Android | 「Googleファミリーリンク」で年齢制限や利用時間を管理 |

| docomo/au/SoftBankなど主要キャリア | 「あんしんフィルター」を活用 |

難しくならないように、分かりやすくご説明しますね。

子どもが使うスマホの種類や契約キャリアを確認して、合った方法で設定してみましょう。

iPhoneは「スクリーンタイム」でコンテンツ制限を設定

iPhoneには「スクリーンタイム」という機能があり、子どもの利用状況を把握したり制限をかけたりできます。

お子さんの「スクリーンタイム」設定方法

- 設定アプリを開き、「スクリーンタイム」をタップ

- 「ファミリー」からお子様の名前を選択

- 画面の指示に従い「コンテンツとプライバシーの制限」をタップ

- スクリーンタイムのパスコードを入力

- 「コンテンツとプライバシーの制限」をオンにして完了

画像引用 Apple公式HP

スクリーンタイムでできること

- 「スクリーンタイムのレポート」で、子どもの利用状況を親のスマホから確認可能

- 年齢に応じてアプリやWebサイト閲覧を制限できる

- アプリごとに使用時間の上限を設定でき、ゲームや動画視聴の時間を管理可能

- パスコードを設定すれば、子どもによる制限解除を防げる

子どもの使用状況が数字とグラフで見えるので、ルール見直しにも役立ちそうですね。

Androidは「Googleファミリーリンク」で年齢制限や利用時間を管理

Androidスマホには「Googleファミリーリンク」というアプリがあり、子どもの利用時間やアプリの管理ができます。

「Googleファミリーリンク」設定方法

- 親と子どものスマホに「Googleファミリーリンク」アプリをインストール

- 親のアプリから子どものGoogleアカウントを追加

- 画面の案内に従い、利用時間やアプリの制限を設定

画像引用 Google Play

子どものスマホ利用を親のスマホから細かく管理でき、安心して使ってもらえますよ。

Googleファミリーリンクでできること

- 1日の利用時間を設定し、使いすぎを防ぐ

- 就寝時間を設定して「夜はスマホを使えない」状態にできる

- インストールできるアプリを親が承認制にできる

- 子どもの現在地を地図で確認可能

学校や塾での使いすぎを防いだり、外出時の居場所確認もできるので、共働き家庭に特に安心です。

docomo/au/SoftBankなど主要キャリアは「あんしんフィルター」を活用

docomo/au/SoftBankなど主要キャリアでは、契約時に無料または低額で使える「フィルタリングサービス(あんしんフィルター)」が提供されています。

docomoの場合は「月額無料」で、申し込み不要。アプリをインストールして初期設定を行うだけで利用可能です。

契約時の申し込みは不要で、アプリをインストールしてそこから設定を始めることができます。

あんしんフィルターの設定方法(例:docomo)

- 「あんしんフィルター for docomo」アプリをインストール(iPhone/Android対応)

- 初期設定後、保護者アカウントを登録

- 保護者のスマホやPCから制限内容を遠隔管理

画像引用 NTTdocomo公式HP

アイコンデザインは地球儀+錠前マークで統一されており、下部ロゴがキャリアごとに変わります。機能や使い方はほぼ共通なので、キャリアを替えてもスムーズに移行できます。

あんしんフィルターでできること

- 学齢に応じた自動制限レベル設定

- アプリ・Web閲覧制限のカスタマイズ

- 使用時間帯の制限(例:夜10時以降は利用不可)

各キャリアの「あんしんフィルター」は、機能や使い方に大きな違いはありません。※機能は似通っているが、キャリアごとの管理ページ画面や通知設定などに違いがあります。

今後キャリアを替えたとしても機能や使い方はほぼ共通なので。すぐ再設定できそうですね。

②使用時間やアプリごとの制限を工夫する

小学生のスマホを長時間使いすぎないように、利用時間やアプリごとの制限も取り入れましょう。

ただし、使うスマホの種類や契約している会社(キャリア)によってできることには違いがあります。

| 機能 | iPhone スクリーンタイム | Android ファミリーリンク | 各キャリア あんしんフィルター |

|---|---|---|---|

| スマホ全体の 使用時間制限 | ◯ 曜日ごと・時間帯ごとに設定可能 | ◯ 1日上限・時間帯ロック可能 | △ 時間帯制限のみ可、1日上限は一律 |

| アプリごとの 時間制限 | ◯ アプリ別に設定可 | ◯ アプリ別に設定可 | △ アプリは制限可だが時間設定は一律 |

| 新しいアプリの承認 | ◯ ダウンロード前に承認可 | ◯ ダウンロード前に承認可 | ◯ 事前に利用可否を設定可能 |

ポイントは

- スクリーンタイムやファミリーリンクはアプリごとに細かく時間管理ができる

- あんしんフィルターは「使えるアプリの制限」が得意だが、時間管理はやや弱め

- 組み合わせて使うと安心だが、設定負担も増えるためバランスを考える

「スクリーンタイム」や「ファミリーリンク」に加えて、あんしんフィルターも併用することも可能。ただし、設定や管理が少し大変になることもあります。

「どこまで管理して良いのか」これは子どもとスマホのルール作り中に、しっかり確認をしておきたいですね。

③位置情報や危険通知で安全を守る

居場所確認や危険通知機能は、特に共働き家庭や習い事の多い家庭で安心感を高めます。

特に共働き家庭では、小学生の子どもが学校や塾、習い事にいるときに安心できるので便利ですね。

<iPhoneの場合、「探す」アプリを使う>

「探す」アプリを使うと、

- 子どものiPhoneの位置を親のiPhoneで確認できる

- 家を出たり帰宅したときに通知を受け取れる

- 設定は親子のApple IDをファミリー共有でつなぎ、「位置情報を共有」をオンにするだけ

画像引用 App Store公式

<Androidの場合、「ファミリーリンク」を使う>

- 子どものスマホの位置を確認できる

- 「チェックイン」機能で到着通知を受け取れる

- 親のスマホでアプリを開き、子ども用端末を登録するだけ

<各キャリアの場合、「あんしんフィルター」でも>

- 位置情報確認サービスが付いている場合あり

- 危険サイトやアプリへのアクセスを通知してくれる

位置情報や危険通知は「過剰に管理する」のではなく、あくまで安全確認の補助として使うと安心です。

\自分の身を守るためにも必読/

まとめ

- 小学生スマホルールテンプレートを使いながら親子で話し合い、無理なく守れるルールを作り、形として残せるため家族で共有しやすい

- テンプレートを使うと必要なルール項目が網羅されているのであいまいさを防ぐ

- デメリットはネットトラブル・依存/課金・生活リズム・親子関係のリスク

- メリットはコミュニケーション力・学び・安全見守り・ITリテラシーの早期習得

- 親子で話す意味は「自分の意見が大事にされている」と子どもが感じ、守ろうという気持ちが生まれる

- 話し合いのコツは時間を決め、子どもの意見を聞き、理由を伝え、メモやテンプレートで整理

- ルールを形にするステップは①準備②話し合い③まとめ④実行と見直し

- ルール作り後に実施すべき安全管理①フィルタリング・アプリ制限②使用時間・アプリ制限③位置情報・危険通知

小学生にスマホを持たせるときは、ルール作りが欠かせません。

親子で話し合いながら「小学生スマホルールテンプレート」を活用すると、必要な項目が漏れず整理でき、無理なく守れるルールを形として残せますね。

私も実際に小学生の息子と話し合い、完成したルールに署名して壁に貼り、夫にも確認してもらいました。

子どもの意見を尊重しつつ理由を伝えることで、自然にルールを守る気持ちが育ちます。

さらにフィルタリングや使用時間管理、位置情報設定と組み合わせれば、安全にスマホを使える環境が整いますよ。

このように、テンプレートを活用した親子の話し合いで、安心してスマホを活用しながら学びやコミュニケーションのメリットも得られるのです。

小学生のスマホルールに悩むあなたも、「小学生スマホルールテンプレート」を活用して、親子にとってぴったりのルールを作り上げてくださいね。

愛情を注がれた子-特徴-保育園-300x158.jpg)

コメント