私

私私は4歳と6歳の娘を持つママ。もうすぐ長女の7歳の七五三を控えています。

七五三のお参りで、ご祈祷料として神社に渡す「初穂料」。

聞きなれない言葉なので、詳しい決まりやマナーについてわからないことがたくさんありますよね。

初穂料は誰が払うのが正解なのでしょうか。

やっぱり親である私たち?それとも、おじいちゃん・おばあちゃん?

初穂料を払うのは「祈祷を受ける子どもの親」が一般的です。ただし、誰が払うかについて厳格な決まりはありせん。

この記事では、七五三の初穂料の疑問をまるごと解決します。

- 初穂料はなぜ親が払うことが一般的なのか

- 祖父母に出してもらう場合の対応

- 初穂料を誰が払うか問題を円満に解決するポイント

- 初穂料の相場

- 初穂料に使用するのし袋についての全般的なマナー

お子さんの七五三を家族の最高の思い出にするために、知っておくべきマナーをチェックして安心して当日を迎えましょう。

七五三の初穂料は誰が払う?祖父母とのトラブルを避けるためのポイント

初穂料を誰が払うかには厳格な決まりはありませんが、子どもの親が負担することが一般的です。

神社でご祈祷やお祓いを受ける際に、神様にお礼や感謝の気持ちを込めてお供えするお金のことです。

昔、その年最初に収穫された農作物の「初穂(はつほ)」を神前に捧げていたことに由来しています。

七五三は、子どもの健やかな成長を祝い、親が主催して行う行事です。

そのため、初穂料をはじめ衣装代や写真代、会食費といった費用は、主催者である親が負担するのが最も自然な形と言えます。

初穂料の目的はお参りやご祈祷に対する敬意と感謝を示すことであり、金額や渡し方には礼節が求められます。

祖父母が「お祝い」として払うケースも多い

祖父母が孫の七五三のお祝いとして、初穂料やその他費用を負担してくれるケースも多くあります。

お祝いとして出してあげたい!!

孫の七五三は祖父母にとって特別な喜びがあるため、「ぜひ出したい」と申し出てくれることは珍しくありません。

この場合はありがたく受け取って問題ありませんが、事前に「祈祷料として納めるものなので、こういう形で神社に渡すね」と共有しておくと、誤解や気まずさを防げます。

大切なことは、家族間で事前に気持ちよく合意しておくことです。

祖父母に感謝の気持ちを伝えるマナーと注意点

祖父母が負担した場合、孫のお祝いにといただいてるものなので基本的にお返しは必要ありません。

ただし、当日の口頭での感謝や後日のお礼状、小さな贈り物で気持ちを示すと良いでしょう。

贈り物といっても参拝の際に撮ったお子さんの写真など、負担にならないものが良いと思います。

私も両祖父母からお祝いをいただき、そのお礼として子どもの着物姿の写真を印刷しプレゼントしました。とても喜んでくれて、今でもリビングに飾ってくれています。

かわいい孫の晴れ姿の写真をもらえれば、おじいちゃんおばあちゃんは毎日ニコニコ眺めて過ごすことでしょう。

「誰が払う」問題を円満に解決する3つのポイント

せっかくのハレの日!お金の問題で家族間にわだかまりを残さないために、3つのポイント確認しておきましょう。

さきほども述べたように、初穂料は子どもの両親が払うのが一般的です。

まずは夫婦で「基本的に初穂料は自分たちで出す」という方針を決めておくことをおすすめします。

祖父母からの「出そうか?」という申し出があった場合、それを「受け入れる」にしても「断る」にしても素直な感謝の言葉を添えることが円満の鍵です。

「ありがたく受け取るね」あるいは「今回は私たちで出すことにしているのですが、お気持ちはうれしいです」と一言添えると、お互いにとって気持ちの良い対応ができます。

片方の祖父母が初穂料を負担する場合は、もう一方にも「来てくれてありがとう」「一緒にお祝いできて嬉しい」と伝えることが大切です。

金額ではなく「気持ちを受け取る」姿勢が、家族全体の雰囲気を温かくしてくれます。

「初穂料は誰が払うのか?」その対応は家庭ごとに異なります。

大切なのは、誰が払うかよりも、家族で納得して気持ちよく当日を迎えること。そのために事前に話し合っておくと安心です。

七五三初穂料の相場はいくら?神社による違い

実際に七五三の初穂料を準備するとなったら、今度はいくらくらい払うのかという疑問が湧いてきますよね。

あらかじめ金額が設定されている神社もありますが、一般的には子ども一人あたり5,000円~10,000円程度が相場となります。

ここでは初穂料の金額について説明します。

早めの確認と準備で心に余裕をもって当日を迎えましょう。

金額が決まっている場合と決まっていない場合

すべての神社ではありませんが、ある程度大きい神社ではあらかじめ金額が設定されているところが多いです。

神社によっては設定金額がいくつかあり、祈祷の内容は変わりませんが、収めた金額によって記念品が変わることが多いです。

参拝予定の神社のホームページや電話で事前にいくらなのか事前に確認しておきましょう。

あらかじめ知っておくことで、「どの金額にしようかな」と家族でゆっくり話し合う時間が持てて、当日も安心して迎えられますよ。

一方で、初穂料の具体的な金額設定がなく「お気持ちで」とされているところもあります。

「お気持ちで」って、いくら包めばいいの?

その場合、子ども一人あたり5,000円~10,000円が一般的な相場とされています。

「お気持ち」とは、相手への感謝や敬意を込める気持ちそのもの。相場を参考にして無理のない範囲で感謝の気持ちを包むと良いでしょう。

参拝のみなら初穂料は不要!

七五三というと神社で初穂料を納めてご祈祷を受けるのが一般的なイメージですが、近年では「参拝だけで済ませたい」と考えるご家庭も増えています。

祈祷を受けずに参拝だけであれば、初穂料は不要です。

- 衣装代、写真代などで出費が重なるから

- 子どもがまだ小さくて長時間の祈祷が難しい

- 家族だけで静かにお祝いしたい

理由はさまざま。どれも立派な選択です。

祈祷をしなくても、子どもの成長を願う気持ちを込めて手を合わせる。それだけでも、神様にはしっかりと気持ちが届きます。

祈祷を受けることで特別感が増すのも事実ですが、大切なのは「形式」よりも「気持ち」です。

ご家族にとって一番心地よく、心に残る、あなたたちらしい七五三の過ごし方を見つけてみてください。

七五三初穂料ののし袋!選び方や書き方のマナー紹介

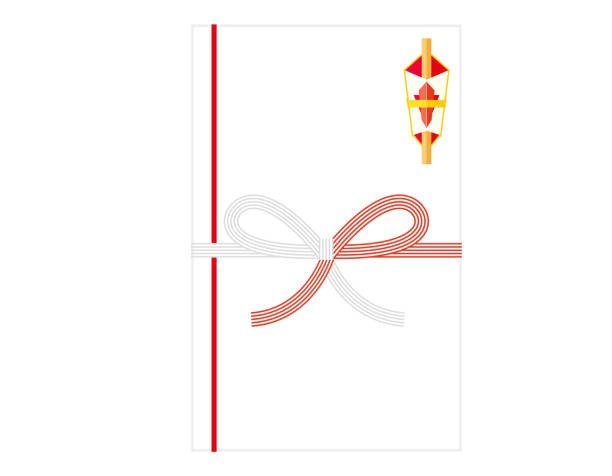

初穂料は、紅白蝶結びののし袋に入れるのが一般的です。普通の白い封筒は避けた方が良いとされています。

実は私自身も次女の三歳の七五三のとき、のし袋を忘れてしまい、お財布から直接お金を渡すことになってしまいました。

今年は長女の七歳の七五三を控えているのですが、あのときの恥ずかしさを思い出し、早めにのし袋と筆ペンを準備しました。おかげで、心に少し余裕が生まれています。

のし袋は、ネットや文具店、種類によっては100円ショップやコンビニでも購入できるので忘れずに用意しておきましょう。

蝶結びは「何度でも繰り返しても良いお祝い」に使われるため、七五三のような成長のお祝いにぴったりです。

|   |   |

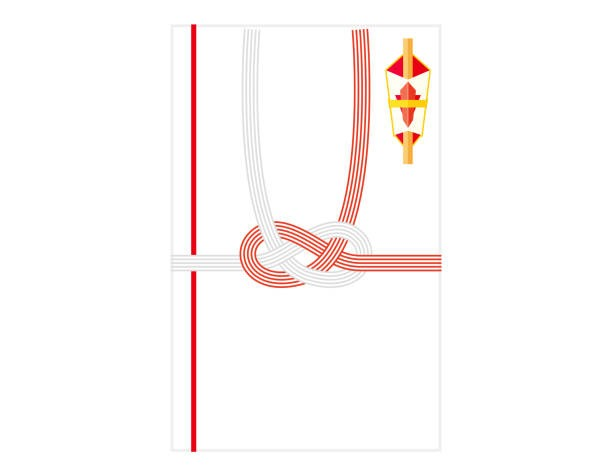

| 蝶結び | あわじ結び | 結び切り |

| 何度繰り返しても良いお祝いに使う。七五三に最適。 | 「二度と繰り返さない」という意味合いがあり、一度きりのお祝いの時に使う。結婚式など。 | 「二度と繰り返さない」という意味合いがあり、一度きりで終わるべき出来事に使う。結婚式や弔事、お見舞いなど。 |

売り場には、水引が印刷されたタイプと実際に結ばれているタイプがあります。

七五三の初穂料を包む場合のおおよその目安として、10,000円未満なら水引が印刷された簡易的なのし袋、10,000円以上であれば実際に水引が結ばれたのし袋を選ぶと良いでしょう。

\1コイン以下で買いやすい水引印刷タイプ!/

\「にじみにくい」と評価が高い、実際に水引が結ばれたタイプ/

表書きの書き方

のし袋の表書きは、中央上部に「初穂料」または「御初穂料」、下段に祈祷を受けるお子さんの名前をフルネームで記載します。

書く際には、黒の筆ペンまたは毛筆が最も正式で丁寧な印象になります。

ただし、筆が苦手な場合は、黒の濃いサインペンや太めのボールペンでも良いでしょう。

色は必ず黒インクを使用し、字は楷書で読みやすく丁寧に書くことが大切です。薄墨やカラーインクは避けてください。

\Amazon筆ペンランキング1位のベストセラー/

\初心者でも使いやすい!サインペンタイプの筆文字ペン/

中袋の金額・名前の書き方

中袋がある場合は、表面に金額、裏面に住所と氏名を記入するのが一般的です。

中袋に記入する氏名はお子さんではなく、お金を負担した人の名前を書きましょう。

金額は「金壱萬円」「金五千円」など、旧字体の漢数字で書くのが正式ですが、最近では「10,000円」「5,000円」と数字で書いても問題ありません。

「~円ちょうど」という意味をあらわす「也」は、付けても付けなくてもOKですが、付けておくとより丁寧な印象を与えます。

中袋の口は、神社の方が確認しやすいように、糊付けはせず軽く折る程度にしておくと良いでしょう。

旧漢字の一覧表です。参考にしてみてください。

| 漢数字 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |

| 旧字体 | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 六 | |

| 漢数字 | 七 | 八 | 九 | 十 | 千 | 万 | |

| 旧字体 | 七 | 八 | 九 | 拾 | 仟 | 萬 | |

兄弟姉妹で同時に祈祷を受ける場合

二人以上で一緒に祈祷を受ける場合、初穂料をまとめて包むか、個別に包むかで迷うこともあると思います。

可能であれば、のし袋はそれぞれのお子さんに対して用意しましょう。そうする方ががより丁寧で、神社の方にとってもわかりやすくなります。

もし一つののし袋にまとめる場合には、表書き下段にお子さんの名前をわかりやすく連名で書くことをオススメします。

お金の入れ方にも気を配ろう

初穂料は、神様への感謝の気持ちを込めて納めるもの。

余裕があれば、以下のポイントも押さえておくと安心です。

- お札の向きは「人物が表・上向き」に大きいお札から

- 新札が望ましい

- 新旧デザインが混ざっていてもOK?

お札の向きは「人物が表・上向き」に大きいお札から

封筒に入れる際は、人物(肖像)が表面・上向きになるように揃えるのが基本です。

入れる順番は、もらった人が数えやすいように、大きい金額のお札を手前に入れましょう。

例えば7,000円を包む場合、1番前に5,000円札、その後ろに1,000円札を2枚入れましょう。

新札が望ましい理由

初穂料には、できるだけ新札(ピン札)を使うのが望ましいとされています。

新札は「事前に準備していた」という誠意の表れ。折れや汚れのないお札は、神様への感謝の気持ちをより丁寧に伝えることができます。

汚れたお札や折れたお札は、「急いで用意した」「ぞんざいな扱い」と受け取られる可能性も。

神社によっては気にしない場合もありますが、気持ちを込める意味でも新札を選ぶのが安心です。

新旧デザインが混ざっていてもOK?

今は、新旧どちらのデザインのお札も出回っていますね。

基本的には新旧が混ざっていても、金額が正しく揃っていれば問題ありません。

ただし、見た目の印象としては揃っていた方がより丁寧に見えるため、可能であればどちらかに統一するのがおすすめです。

初穂料の渡し方と袱紗について

初穂料は、祈祷の受付時に袱紗(ふくさ)から出して渡すのが一般的です。

袱紗は、のし袋を汚れや折れから守るための布で、紫や赤系の袱紗が慶事に適しています。

袱紗に包んで持参するとより丁寧ですが、汚したりせずきれいに持参すれば、袱紗なしでそのまま渡しても問題ないケースが多いです。

\これ1つ持っていれば安心!リバーシブルで慶弔両用/

まとめ

- 七五三の初穂料は「子の親」が払うのが一般的だが、「誰が払うか」の厳密な決まりはなく、祖父母が負担するケースもある

- 夫婦間・家族間で事前に「誰が払うか」を話し合っておくことが大切

- 初穂料の相場は5,000円〜10,000円程度だが、神社によって決まっている場合もあるため、事前確認が安心

- 祈祷を受けずに参拝だけで済ませる場合、初穂料は不要

- 初穂料は「紅白の蝶結びののし袋」に包み、表面の上段に「初穂料」、下段に「子の名前」を書く

- 中袋は表面に金額(旧字体が正式)、裏面に住所と氏名(お金を負担した人)を記入する

- 兄弟で祈祷を受ける場合は、できれば個別に包むか、連名で丁寧に記載するとわかりやすい

- 初穂料は祈祷受付時に渡し、清潔に持参すれば袱紗なしでも問題ない

七五三は、子どもの成長を祝う大切な節目。

初めての七五三では、初穂料の準備やマナーに不安を感じると思いますが、大切なのは「誰が払うか」よりも「どう祝うか」です。

家族みんなが納得して、気持ちよく当日を迎え、心を込めて祝うことが何よりの贈り物になります。

私も長女の三歳の七五三の時、わからないことばかりで不安でした。

着物の準備、着付けとヘアセットの予約、祈祷の予約に写真屋さんや会食会場の手配。初穂料以外にも事前に用意しなければならないことが多くパニックになりました。

それでも、家族と両祖父母がそろってお参りできたことは本当に良い思い出です。

この記事が、あなたの七五三準備に少しでも安心と自信を届けられたなら嬉しいです。

お子さんの健やかな成長と、ご家族の笑顔あふれる一日を心から願っています。

愛情を注がれた子-特徴-保育園-300x158.jpg)

コメント