私は0歳と2歳の子どもがいて、平日も休日もワンオペが多いです。

私

私2歳の子のいや!ちがう!やだ!と反発が増えました。

これがイヤイヤ期なんですね…

想像以上に心と体が辛く、時にはイライラが怒鳴るまでいってしまい、ここのままでいいのかと悩んでいました。

イヤイヤ期に怒鳴るほどイライラしてしまうのは、子どもの理不尽な反応に対するストレスと、親自身の疲れや余裕のなさが重なって、感情のコントロールが難しくなるためです。

- イヤイヤ期に怒鳴るまでイライラした理由

- イヤイヤ期はどうして始まるのか

- 怒鳴ることで影響はあるのか

- イライラしても怒鳴らずにすむ対処法

優しいママでいたいのに、また怒鳴ってしまった。私は駄目なママなのかな…。

そんなことは絶対にありません!

この記事を読めばイヤイヤ期の起こる理由や対処法が分かります。いつも子どものために頑張るママの助けとなるでしょう。

\香りを使って、ストレスをためにくい心へ/

イヤイヤ期のイライラで怒鳴る!?なぜそんなに怒った?

イヤイヤ期には、子どもの反発や騒ぐといった行動に対して、親の疲労や心の余裕のなさが重なることで、感情のコントロールがさらに難しくなり、イライラが高まって怒鳴ってしまうのです。

なんで怒鳴ってしまったんだろう…

もっと冷静になればよかった。

イヤイヤ期のイライラで子どもに怒鳴ってしまった日の夜、子どもの寝顔を見て後悔、自己嫌悪に涙した経験があるママは少なくありません。

怒鳴ってしまったあの瞬間を思い出し、こんなに自分はイライラが抑えきれないのかと、そんな自分に不安を感じるママもいるでしょう。

なぜイヤイヤ期のイライラが止められずに、怒鳴るまで怒ってしまうのか、詳しく説明します。

なぜイヤイヤ期のイライラが止められないの?

「子どもの態度」だけが原因ではなく、親自身の疲れや孤独、不安などが重なって、イライラが怒りとしてあふれ出てしまい怒鳴る、という行動に繋がってしまいます。

私も含め、多くのママの日常はワンオペです。1人で育児・家事や仕事に追われ、すでに心身が疲労状態にあります…。

イヤイヤ期の子どもが強く反発されてしまうと、ママはどうなるでしょうか?

ママは「私の聞いてくれない」「分かってもらえない」というイライラを、感情のコントロールが弱まっている状態で”上乗せされて”感じるのです。

このワンオペ+ヤイヤ期の組み合わせによって、ママの心は休まる暇がなく、常に限界ギリギリの状態に陥ります。ママだけではなく、誰でもこうなると思います。

ストレスが何重にもなっている状態なら、イライラを抑えたり、ましてや「冷静に対応」は”誰でも”難しいですよね。

怒りが爆発して怒鳴ってしまうのは無理もないことです。怒鳴ってしまったのは「自分の弱さや性格のせい」でもありません。

イライラし過ぎて自分ではもう止めらないような状態、これはママ自身の心身からの強いSOSサインです。ひとりで悩まず、誰かに相談することをおすすめします。

イライラを自分ではどうにもならない…と思ったら

イヤイヤ期にイライラが続いて辛い、感情をどうにもできないと感じたら、一人で抱え込まず、医療機関や子育て相談窓口などに相談しましょう。

相談することも、頼ることも弱さではありません。自分と子どもを守るための、大切な選択です。

たとえば、以下の相談先があります。

- かかりつけの小児科医や産婦人科の先生

- お住まいの地域の保健センターや育児相談窓口

- 自治体が実施している子育てホットライン

- こども家庭庁「親子のための相談LINE」:全国共通でチャットやSNS相談(匿名可)

- 児童相談所 全国共通ダイヤル「189」:育児不安全般の電話相談(24時間)

- 24時間子供SOSダイヤル「0120-0-78310(なやみいおう)」:いじめや心理的ストレスも対象

こちらのオンライン相談は予約制で無料です。

公益財団法人 母子衛生研究会の運営する「赤ちゃん&子育てインフォ」。こちらの「オンライン母子保健相談室」では、保健師・助産師とスマホで1対1のオンライン相談ができます。

引用元 赤ちゃん&子育てインフォ公式HP

予約制ですので、時間になったら自宅で安心して話せますね。相談しやすいところを見つけて、ぜひご相談してみてください。

「母親なんだから頑張らなきゃ」と思い詰めすぎず、自分の心を守ることは子どもの安心に繋がります。お気軽にご相談ください。

\ママの話しを聞いてくれる人がここにいます/

他のママもイライラしたり怒鳴ることある?

イヤイヤ期の子どもと向き合う中で、思わず怒鳴ってしまった、声を荒げてしまった経験は、多くのママが持っています。

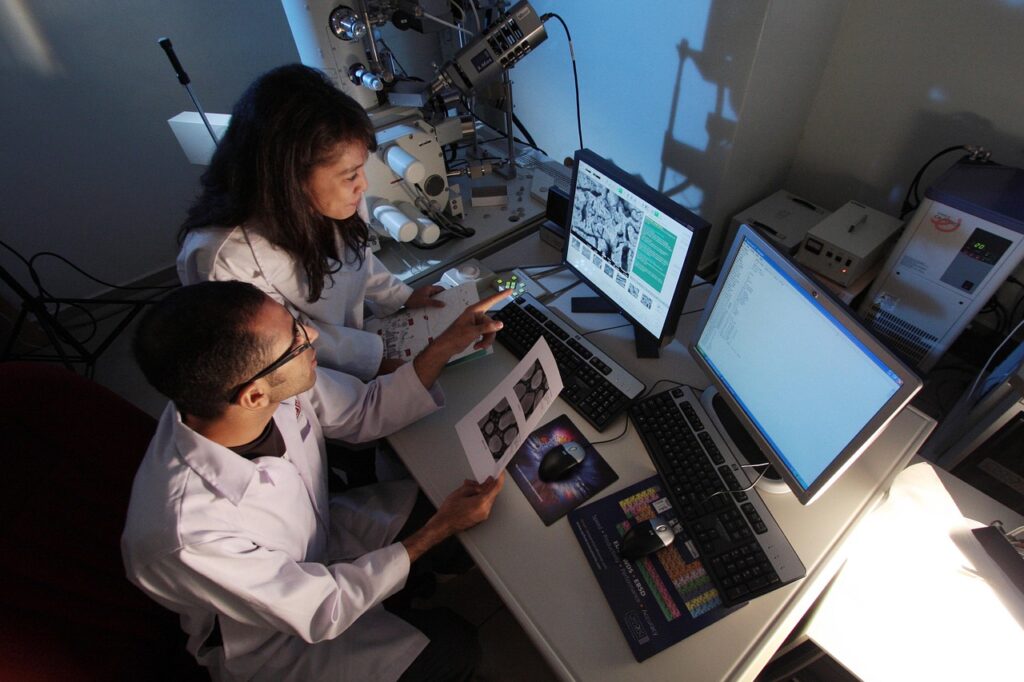

ベネッセ「たまひよ」の育児体験談では…

冷静にしようと思っても、何度も『いや!』と返されると、自分でも驚くほど声を荒げてしまいます。

私も働いているので、余裕がなく、急いでいる時にワガママ言われたりすると、耐えられず爆発して大声で怒ってしまいます。

という声が寄せられています。

怒ってしまったあと、後悔や自己嫌悪に苦しむママも少なくありません。でもまず伝えたいのは、「怒ってしまった=だめな親」ではないということ。

子どものために現状をなんとかしようとしているママです。ダメなはずがありません!

Xにも、イヤイヤ期が辛いという書き込みがありました。

共通しているのは、「怒鳴りたくて怒鳴るのではない」という事です。子どものために一生懸命だから、怒ったり、自己嫌悪に陥ったり、自分を責めてしまします。

そもそも、こんなにもママを苦しめるイヤイヤ期とは何なのでしょうか?イヤイヤ期について、科学的に見ていきましょう。

\16カ国以上で翻訳されている育児書!/

2歳イヤイヤ期にイライラ!科学的解説4選と悪影響3選

イヤイヤ期とは、一般的に1歳半頃から3歳頃に見られる、子どもの最初の反抗期(第一次反抗期)です。「魔の2歳児」とも呼ばれる時期にあたります。

イヤイヤ期は「自分でやりたい」「こうしたい」という自我が芽生えますが、感情のコントロールや言語による表現がまだ未発達なため、思い通りにならないことに強く反発するようになります。

イヤイヤ期が発達段階の1つなら、子どもは通るものなのですね。

そうです。イヤイヤ期で子どもの脳が急激に成長していくのです。そのイヤイヤ期について、そして怒鳴ることで悪影響があるのかどうか、科学的に解説していきましょう。

なぜイヤイヤ期は起こる?科学的解説4選

イヤイヤ期は、自我の芽生えと脳の未発達が重なり、気持ちを上手く伝えられないことで起こる脳の発達段階であり、3歳半~4歳頃までには落ち着いていきます。

イヤイヤ期は脳の発達段階で、いくら必ず通るとはいっても、できれば穏やかに過ごしたいのが本音ですよね。

せめて科学的な解説があれば、子どもがそうなってしまうことも多少は納得するかもしれません。

- イヤイヤ期は脳の「前頭前野」が発達中なために起こる

- 何でも自分でやりたがる理由

- 「いや!」「ちがう!」「やだ!」を連発する理由

- イヤイヤ期はいつまで続くのか

ここでは、イヤイヤ期について科学的な解説を4つに絞り、子どもの手の付けられない状況になる理由を分かりやすく説明していきます。

難しくならないよう、分かりやすく解説いたします。

早速、見ていきましょう。

①イヤイヤ期は脳の「前頭前野」が発達中なために起こる

脳の前部分にある「前頭前野」は、「我慢」「感情のコントロール」「やりたい欲求を抑える」といった、まさにイヤイヤ期に爆発している部分を管理する、脳の司令塔と言われています。

前頭前野がまだ発達中のために欲求を上手く抑えきれず、そのまま欲求を通してしまうために、子どものイヤイヤの行動に表れているのです。

イヤイヤ期の子どもは、今、目の前にあるものの我慢が難しい、ということなのです。

前頭前野は、25歳頃までゆっくりと発達します。イヤイヤ期の時期は「見る・聞く・真似する」といった模倣遊びを通じて育まれる、と言われています。

ママやパパを困らせたくて、子どもがやっているわけではないってことですね。

ではなぜ、こんなにも「自分でやる!」気持ちが急に現れるのでしょうか?

②何でも自分でやりたがる理由

2歳前後の子どもには、「自分でこうしたい!」「自分でやりたい!」という強い欲求(自我)がハッキリしてきます。成長している証拠であり、発達の流れです。

赤ちゃんができるコミュニケーションは「泣く」こと。お腹が空いた、おむつが気持ち悪い、眠いなど、そんな気持ちもすべて「泣く」ことで伝えてきました。

2歳前後になると、少しずつ言葉を理解したり、自分の気持ちを感じ取れるようになってきます。成長した証拠です。

「こうしてほしい」「これがしたい」「これはいやだ」と、自分の意思を伝えたい気持ちが一気に強まるんです。

その結果、まだ上手に言葉で伝えられないもどかしさも重なって、「自分でやる!」という主張だけが前面に出てくるようになってしまうのです。

上手くいかずに怒ったり泣いたりするのも、「できるようになりたい」という前向きな気持ちの表れであり、成長している証です。

「自分でできる!」という自信を育むために、とても大切な過程なのですね。

「できるようになりたい!」って子どもが思っていると考えると、何だか子どもが愛おしく感じました。

とはいえ、毎日のように「いや!」「ちがう!」「やだ!」を連発されると、さすがに心が折れそうになる瞬間もありますよね。では、このイヤイヤの言葉の嵐には、どんな理由があるのでしょう?

③「いや!」「ちがう!」「やだ!」を連発する理由

実はこのイヤイヤの言葉、すべてが「本当にイヤ!」という意味ではないことも多いのです。

2歳前後の子どもは、まだ話せる言葉が少なく、自分の気持ちを表現する言葉を持っていません。「上手く伝えられない」「でも気持ちはある」状態で、反射的に「いや!」と言ってしまうのです。

「いや!」は拒否の言葉というよりも、気持ちを伝えようとする精一杯の自己表現なのです。

特に2~3歳は「自分と他人の違い」に気づき始める時期でもあり、親の提案をあえて否定してみて「自分の意思」を確かめようとする行動も増えてきます。

また「いや!」が始まったら、「この子は、今なにか伝えたいんだな」と一歩引いた視点で受け止めると、少し気持ちが楽になるかもしれませんね。

今この子は何を伝えたいんだろうって、子どもの立場から想像して考えてみるのも良さそうですね。

では、毎日繰り返されるこのイヤイヤの嵐は、いったい、いつ終わるのでしょうか?

④イヤイヤ期はいつまで続くのか

イヤイヤ期。終わりが見えないように感じるイライラの中で、「これがずっと続いたらどうしよう」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

個人差はありますが、一般的には1歳半頃から始まり、3歳半~4歳頃までには落ち着いてくると言われており、子どもの性格や環境によっては5歳ごろまで続くケースもあります。

イヤイヤ期が「終わる」より、「落ち着いていく」という表現が正しいかもしれません。反抗の仕方が変化して、言葉でのやり取りが増えてくると、親子の衝突も減っていきますよ。

イヤイヤ期を経て、子どもは自己主張の方法、感情の調整の仕方、他者との関わり方を少しずつ学んでいきます。

言葉のやり取りが増えてくると、だんだん落ち着いてくるんですね。たくさんお話ししていきたいと思います。

怒鳴ることで起こる悪影響3選

怒鳴ることで、一時的に子どもが動いたり、泣き止んだりすることはあります。これは効果があったという事でしょうか?

怒鳴られた子どもは「何がいけなかったのか」が分からず、ただ恐怖を感じてしまうことがほとんどであり、心や脳に蓄積され良くない影響がでる可能性があります。

怒鳴ることで良くない影響がでる可能性

- 恐怖と混乱で言葉が届きにくくなる

- 脳そのものに影響を与える

- 自己肯定感が下がる

怒鳴ることの影響として、上記の3つが挙げられます。

怒鳴ると怒られた理由も分からない上に怯えさせただけで、さらに良くない影響があるの?どうしよう…

心配しなくても大丈夫です。ここで「良くない影響がある」と気づいたことに意味があります。

重要なのは怒鳴ったことではなく、その後「どう関わるか」です。関わり方で親子の関係は修復できますよ!

まずは、怒鳴ることで子どもにどう影響があるのかを3つ、解説していきましょう。

①恐怖と混乱で言葉が届きにくくなる

恐怖や混乱を感じると、脳が「危険から身を守る」ことを優先し、思考や言語の処理を管理する「前頭前野」の働きが弱まるため、言葉が届きにくくなります。

子どもに対する大きな声が、恐怖や不安をあおる、あるいは脅かすような怒鳴り声の場合には、脳の発達にも影響するといわれています。

怒鳴られていると、信頼関係をつくるのが苦手だったり、不安感が強かったり、さまざまな心身の症状が出てくる子が多いです。

引用元 国立成育医療研究センター こころの診療科 田中恭子診療部長の話

これを読むと、怒鳴ることで得られるものは何もなく、子どもがこれから安心して成長していくためにも、できるだけ避けたい関わり方だということが分かりますね。

今までは怒鳴ってしまっていたとしても、「気づいた今」から変わることができます。怒鳴ることでどんな影響があるのか、知ることはその第一歩です。

子どもには、心も体もすこやかに育ってほしい。それは、すべての親に共通する願いですね。私たち親も、怒鳴らずにすむように意識して、子どもと一緒に成長していきましょう。

②脳そのものに影響を与える

怒鳴られるなどの強いストレスが続くと、脳が過剰に反応し、特に前頭前野や他の部位の発達に悪影響を与えることがあります。

近年の研究によると怒られ過ぎると子どもの脳が萎縮、肥大する変形が見られることが分かっています。

「福井大学の友田明美教授(小児神経科医・脳科学者)が、ハーバード大学と共同で行った研究によると、子どもの頃に不適切な養育(マルトリートメント)を受けて育つと、ほぼ100%の確率で脳の特定領域が萎縮、肥大、欠損するということが分かりました。

引用元 怒鳴ると子どもの脳が委縮する?発達や心への影響と親が怒り方を変える4つの方法(ソクラテスのたまご)

ショッキングな研究結果ではないでしょうか。

脳の萎縮は「前頭前野」にも及びます。感情や判断力、自己抑制も管理する前頭前野ですから、どんどん発達してほしいにも関わらず、萎縮してしてしまうとは恐ろしいです。

まさか怒鳴ることで脳に直接よくない影響が出るなんて…。もう怒鳴りたくないって思いました。

子どもを大切にしたい気持ちがあるからこそ、これからの関わり方を少しずつ見直していきたいですね。

③自己肯定感が下がる

怒鳴られる経験を繰り返しされた子どもは、「自分はダメな子」「どうせまた怒られる」と感じやすくなり、自分に対する信頼感や価値感を持ちにくくなることがあります。

何度も何度も怒鳴られた子どもは、「自己肯定感」の低下に繋がるのです。

まだ言葉で自分の気持ちをうまく伝えられないイヤイヤ期の子どもにとって、「親の反応=自分の存在価値」と感じやすく、怒鳴られることで「存在そのものが否定された」と感じることも。

もちろん、子どもが悪いこと、命の危険が危ない事をしたら、きちんと伝えることも大切です。

その時は、人格を否定するのではなく、「どう行動してほしいか」を伝えることが、子どもの心を守りつつ、信頼関係を築くカギになります。

自己肯定感への影響まで知ると、「もう怒鳴りたくない」と強く思うかもしれません。完璧な親でいようとしなくても大丈夫。大切なのは、怒鳴ってしまったそのあと、どう関わるかです。

怒鳴ってしまったらどうすればいい?

怒鳴ってしまったことに気づいたとき、自己嫌悪に陥るのは、子どもを大切に思っている証拠です。イライラが爆発してしまったとしても、そのあとにどう関わるかがとても大切です。

- 謝る(信頼と安心感を取り戻す)

- 怒った理由を簡潔に伝える(理解を促す)

怒鳴ってしまったあと、上記の2つの関わり方が大切です。

親が子どもに謝るの?

2歳の子にも分かってもらえるかな。

「親が子どもに謝るなんて…」と、思うかもしれません。とても大切なことなので、あわせて詳しくご説明します。

謝る(信頼と安心感を取り戻す)

親が間違いを認める姿は、子どもにとって「人間関係を築く上で大切なモデル」となります。

「さっきは大きな声出してごめんね」と自分の言動を認めて謝ることで、子どもは「気持ちをわかってくれる大人がいる」と感じ、気持ちが和らいだり安心します。

子どもは親の言葉や態度から”人との関わり方”を学んでいます。”間違えたら謝る””気持ちを言葉にする”といった行動は、親が実際にやってみせることで理解できるのです。

完璧な親はいません。間違いもします。親が良くない行動と認めて、子どもに謝ることで、信頼を取り戻していけます。

「ごめんね。でもね、こうしてほしかったんだ」と一緒に伝えることで、「謝る=負け」ではなく、子どもとの信頼を築き直す大切な一歩になるんですね。

怒った理由を簡潔に伝える(理解を促す)

謝っただけでは、子どもには「なぜ怒られたのか」が分からないままになることもあります。そんな時は、落ち着いた声で理由を一言添えるだけでも、理解を助けることができます。

例えば、イヤイヤ期の2歳の子がおもちゃを投げて、下の子に当たりそうになった時。

大きな声を出してごめんね。おもちゃを投げたときに、弟に当たったら危ないと思って、びっくりして大きな声が出ちゃった。おもちゃは投げないようにしようね。

ここで大切なのは、責めたり怒鳴ったりするのではなく、「どうしてそれがいけなかったのか」「これからどうしてほしいのか」をシンプルに伝えることです。

子どもは恐怖ではなく、「納得や理解」で行動を変えていくことができるようになりますよ。

「謝る」と「理由を伝える」をセットで行うことで、親子の信頼関係はより深まり、子どもの理解力や社会性も育まれていきますね。

しかし、そもそも怒鳴らないためには、どうすればいいのでしょうか?次は、イヤイヤ期のイライラとどう向き合えばいいか、具体的な対処法を見ていきましょう。

\イヤイヤ期は本当に大変…でも子どもの才能を伸ばすチャンス!/

イヤイヤ期イライラ対処法8選でもう怒鳴りたくない!

知識としてイヤイヤ期の事を知って、怒鳴ることの悪影響も分かりましたが、日常では感情が先に出てしまうこともありますね。

日常でも取り柄れやすい。イライラ対処法を8つ、ご紹介します。

- 深呼吸で自分に一時停止ボタンを

- 子どもと少し“距離”をとってみる

- 「怒りのスイッチが入りそう」と気づく

- 視線を合わせて短く具体的に伝える

- 叱る時には「してほしい行動」を言葉にする

- 毎日のリセットスイッチに「3秒間」と深呼吸

- 自分の中で言葉をかける習慣をつける

- 「ひとりの5分」で心を緩める

イヤイヤ期に感じるイライラを、どう受け止め、どう対処していけば怒鳴らずにすむのか。1つずつ見ていきましょう。

もう怒鳴りたくない!

ぜひ、試してみてくださいね。

怒鳴そうになったらまずやること3選

冷静でいられない日、余裕のないときでも、無理なく取り入れられる「怒鳴る前のクッション」となる方法です。

怒鳴そうになったらまずやること

- 深呼吸で自分に一時停止ボタンを

- 子どもと少し“距離”をとってもOK

- 「今、怒りのスイッチが入りそう」と気づく

怒鳴りそうなとき「その場でできる簡単な対処法」を知っていれば、怒りのピークをやり過ごし、一旦は自分を落ち着かせられそうですね。

自分の気持ちを整えた後なら、冷静に“反応の仕方”を選べますね。試しやすく続けやすい「怒鳴りそうになったらまずやる」対処法を3つご紹介します。

①深呼吸で自分に一時停止ボタンを

まずは、声を出してでもいいので長く息を吐いてみましょう。

ロウソクの火を消さないような、優しく息を吐きましょう

胸やお腹がゆっくり膨らむのを感じながら行いましょう

これを2〜3回繰り返すだけでも、イライラのピークをやり過ごしやすくなります

意識的にゆっくり息を吐くことで、身体に「落ち着いて」と指示を送ることができます。自分に一時停止ボタンを押して立ち止まらせて行うことで、怒鳴ることを止めましょう。

10秒で1サイクル。吐く時間を長くするのがポイントです!

②子どもと少し“距離”をとってみる

怒鳴るくらいなら、離れる。イヤイヤ期の子どもにイライラして怒鳴ることを防げるなら、とても意味のある選択であり対処法です。

家の中など、危険がない状況であれば、一旦その場を離れてみましょう。

「ちょっとだけママ、気持ちを落ち着けてくるね」と子どもに宣言して、洗面所や別の部屋、トイレなどに数秒避難するだけでもOK!

③「怒りのスイッチが入りそう」と気づく

「怒りの前兆」をキャッチできると、「ここで一回立ち止まろう」「今、距離を取ろう」と選択肢が持てます。

以下のような身体や心のサインを感じたら、怒りが上がってきている証拠であり、怒りの前兆です。

- 「またか…」「なんで言うこと聞かないの?」頭の中でグルグルと思考が始まる

- 声が大きくなる、語尾が荒くなる

- 呼吸が浅くなる

- 肩やこめかみに力が入っている

- 目の前の子どもを憎く見てしまう瞬間がある

イライラは突然爆発したように感じますが、実はその前にじわじわと積み重なっている前兆があります。前兆に気づければ、自分にブレーキをかけることができるのです。

「今はゆっくり動こう」「深呼吸しよう」と意識するだけでも、今この瞬間に怒鳴ることを回避できそうですね。

もし怒鳴ってしまったら、「あの時、どうして怒鳴ってしまったのか」を振り返ってみましょう。時間がある時に、ノートやスマホに軽くメモしておくのも良いですね。

これを繰り返すうちに、怒りのクセが見えてきて、次からは少しだけ早く気づけるようになります。自分にブレーキがかけられるようになりますよ。

怒鳴らなくても子どもに届く伝え方・叱り方2選

子どもの目線に合わせてしゃがみこみ、してほしい行動を具体的に短く伝えましょう。

怒鳴らなくても子どもに届く伝え方・叱り方

- 視線を合わせて短く・具体的に伝える(共感・選択肢・見通しも)

- 叱る時には「してほしい行動」を言葉にする

つい感情が高ぶって怒鳴ってしまうのは、「ちゃんと伝えたい」「わかってほしい」という思いがあるからなんですよね。

しかし残念なことに、怒鳴られた瞬間の子どもは、内容よりも「声の大きさ」に反応してしまい、話が入ってこなくなることがほとんどです。

怒鳴らなくても伝わる伝え方を、見ていきましょう。

④視線を合わせて短く具体的に伝える(共感・選択肢・見通しも)

叱るときは、子どもの正面にしゃがんで目を見て、静かな声で短く伝えるのが効果的です。子どもが聞き取りやすく、理解しやすい言葉を使うことで、伝わりやすくなります。

具体的な言葉がけに「共感」や「選択肢」「見通し」を加えると、さらに気持ちが届きやすくなりますよ。

| 例えばこんなとき | 気持ちが届く伝え方 | 解説 |

|---|---|---|

| ご飯の前に遊びを やめてほしいとき | もっと遊びたいんだね。 お片づけして、ごはんにしよう スプーンとフォーク、どっちで食べる? | 共感で気持ちを受けとめ、選択肢で自分で決められるように |

| おもちゃを投げたとき | おもちゃは投げないよ、こうやって手で遊ぼうね | 「ダメでしょ!」と禁止だけでなく、具体的にどうすればいいかを伝える |

| 出かける準備が 進まないとき | お家で遊んでいたいんだね お気に入りの洋服で行く? 靴はこう履くんだよ | 気持ちを認めてから、やってほしいことを提案する |

| 公園で帰りたがらないとき | 楽しいね、あと3回すべったら帰ろうね | 見通しを伝えて終わりのタイミングを知らせる |

「ダメ!」など否定の言葉だけでなく、「こうしてね」と「してほしい行動」を短く伝えると、子どもにもわかりやすくなります。

この伝え方の工夫については、次のパートで詳しく見ていきましょう。

⑤叱る時には「してほしい行動」を言葉にする

子どもに何かをやめてほしいとき、つい「やめて!」「ダメ!」と否定の言葉が先に出てしまうことがあります。それでは、子どもは「何をすればよかったのか」がわからないことが多いのです。

叱るときには「してほしい行動」を具体的に言葉にすることが大切です。

- 「走らないで!」 ➡ 〇「ここは歩こうね」

- 「触っちゃダメ!」 ➡ 〇「見るだけにしようね」

- 「うるさいよ!」 ➡ 〇「静かにお話しようね」

否定ではなく肯定のかたちで伝えると、子どもは「どうすればいいか」が分かり、気持ちが安定しやすくなります。

「ダメ」は「気持ちを止められる言葉」なので、繰り返すと子どもの反発や混乱に繋がってしまうので注意しましょう。

叱るときに大切なのは、「伝えたか」ではなく「伝わったか」です。

子どもが混乱しないように、「ダメ」より「どうすればいいか」を伝える。その積み重ねが、親子の信頼関係も深めてくれます。

怒鳴っても伝わらないし良い事はない。これからは親子の信頼も深めていきたいな。

自分の感情を立て直すためのリセット習慣3選

イヤイヤ期の育児は、毎日が感情のアップダウンの連続です。怒鳴ってしまった後に「またやってしまった…」と落ち込むこともありますよね。

大切なのは、怒らない完璧な親になることではなく、自分の感情とどう向き合うか。そのために、日常の中でできるリセット習慣を持つことが大きな助けになってくれます。

- 毎日のリセットスイッチに「3秒の間」と深呼吸

- 自分の中で言葉をかける習慣を

- 「ひとりの5分」で心を緩める

怒る、イライラすることは人間として自然な感情の1つです。しかし、そのイライラに瞬間的でも支配される必要はないのです。

子どものために、そして自分のために、感情を立て直してみましょう。詳しくご説明します。

⑥毎日のリセットスイッチに「3秒の間」と深呼吸

- イヤイヤ期のイライラで怒鳴りそうなや、反射的に声を荒げる前に、3秒だけ間を取る

- 深呼吸をする

この「たった3秒」を意識するだけで、感情の流れを変えることができます。加えて深呼吸も、リセットのための習慣にぴったりな対処法です。

【深呼吸】口から6秒かけてゆっくり吐き、鼻から3秒吸って、1秒止める。これを2~3回繰り返す。「ふぅ〜」と声を出しながら吐くと、さらにリラックスしやすくなります。

深呼吸で自分に一時停止ボタンをで紹介している10秒深呼吸とやり方は同じです。動画を載せてありますので、こちらもぜひ参考にしてください。

イライラした瞬間だけでなく、毎日の育児の区切り(朝、昼、寝る前など)で取り入れてもいいですね。

たった10秒程度でも、「気持ちを整える時間」を自分にあげることが、イライラを断ち切る一歩になります。

⑦自分の中で言葉をかける習慣をつける

「今、イライラしてるな」「怒鳴らなかっただけでも、今日は進歩かも」「今日もよくやってる、自分」など、自分自身にやさしい言葉をかける習慣も、心を整える助けになります。

子どもやパパを優先し、自分自身は後回し。そんな毎日が続いていませんか?自分にだけ厳しくしていないか、少し立ち止まってみてください。

子どもへの声かけだけでなく、自分にも言葉をかけることを、忘れずに。

⑧「ひとりの5分」で心を緩める

子どもが寝た後や、パパが帰宅したタイミングなど、1日5分でもいいから、自分の時間を意識的に作ってみましょう。

- お気に入りのコーヒーや飲み物をゆっくり飲む

- 好きな音楽を1曲だけ聴く

- スマホを閉じてただぼーっとする など

自分が心地よい過ごし方を考えて、ちょっとした息抜きに活用しましょう。

「子どもと少し離れる時間」とは別に、「自分に戻る時間」として過ごすことが、心の回復に繋がっていきます。

自分のために使える時間です。ここでご褒美スイーツもいいですね♪

\大人気の幼児教育モンテッソーリがマンガで登場!/

まとめ

- イヤイヤ期は子どもの困った行動に対して親の疲労や心の余裕のなさが重なり、感情のコントロールが難しくイライラが高まって怒鳴ってしまう

- 辛く感情をどうにもできないと感じたら医療機関や子育て相談窓口などに相談を

- イヤイヤ期の子どもに思わず怒鳴った、声を荒げてしまった経験は多くのママがしている

- 第一次反抗期とも言われるイヤイヤ期は、1歳半頃から3歳頃にかけて見られる子どもの発達段階である

- イヤイヤ期を科学的解説4選①イヤイヤ期は脳の「前頭前野」が発達中なために起こる②自我の芽生えのため③気持ちをうまく伝えられないことからの反発心④3~4歳頃までに落ち着くことが多い

- 怒鳴ることで悪影響3選①恐怖と混乱で言葉が届きにくい②脳そのものに影響を与える③自己肯定感が下がる

- 怒鳴ってしまったら①謝る②怒った理由を簡潔に伝えることで親子関係の修復を図る

- イライラするときは心を落ち着かせる行動をとったり、怒鳴らなくても伝わる伝え方や𠮟り方をしたり、自分の感情を立て直すためのリセット習慣をつけると良い

イヤイヤ期の子どもにイライラして怒鳴る…。それは決して「ダメな親」だからではありません。

子どもの脳の発達、自我の芽生え、親の疲れや孤独感。すべてが重なって生まれる自然な反応です。

「もう怒りたくない」「どうしてこんなにイライラするんだろう」と悩むことを、多くのママもしていました。言い換えれば、ママが真剣に子育てに向き合っている証拠でもあります。

怒鳴ることで子どもに与える影響や、信頼関係を築く方法を知ることで、少しずつ親としてできることが見えてきました。

深呼吸する、自分に優しい言葉をかける、謝るなど、できることから始めてみませんか。

完璧にできる親なんていません。怒鳴ってしまったら、そのあとどう関わるかが大切です。怒鳴る回数も、少しずつ減らしていきたいですね。

つらくなったら、ひとりで抱え込まず、周りに相談することもお忘れなく。今日もまた一歩、親として成長するきっかけにしていきましょう。

愛情を注がれた子-特徴-保育園-300x158.jpg)

コメント