私

私私は小2と年中の2児の母で、上の子は発達障がいがあります。助産師や養護教諭の勤務歴があります。

発達障がいがあると、イヤイヤ期も大変そう…と思われるでしょうが、実は、下の娘の方がイヤイヤ期が激しい子で辛すぎました!

イヤイヤ期が激しい子はよく「賢い」「将来有望」と言わますが、「今が辛すぎる!」「この激しさは普通?」と不安なママも多いのではないでしょうか?

イヤイヤは思考力・自己主張・感情コントロールなど重要な力の源であり、それが表現できること自体が賢い子の可能性が高いと分かりました。

- イヤイヤ期が激しい子は将来有望と言われる理由や体験談

- イヤイヤ期が激しい子どもの特徴

- イヤイヤへの年齢別対処法

- イヤイヤ期が激しく辛い場合の相談のタイミングや相談先

イヤイヤ期が激しい子や対応について理解し、将来を楽しみに思える子育てができますよう、ぜひ参考にしてください。

\100のヒントでお子さんに合った対応を!/

イヤイヤ期が激しい子は将来有望?体験談を紹介!

調査結果はありませんが、イヤイヤ期は思考力·自己主張·感情コントロールなどの力が育まれる時期のため、激しい子はよく「賢い」「将来有望」と言われます。

イヤイヤ期が激しい子で辛い…将来賢い子になるって言われても、今が辛すぎて信じられない。

1歳前から息子と全然違って賢い娘。イヤイヤ期が激しすぎて、娘も発達障がいなのかな?と心配になる時期もありました。

イヤイヤは健全な成長過程ですが、激しい子のママは思うように生活が進まずイライラしたり、見通しが持てず将来が不安になったりしますよね。

わが娘のイヤイヤ期~5歳現在の様子や、相談掲示板での体験談投稿をご紹介します。

わが家のイヤイヤ娘はコミュ力抜群の5歳へ

発達障がいのある息子の時は注意が散漫で、イヤイヤするほどの集中力や記憶力、表現力がないように感じていました。

イヤイヤの影には、親の行動を観察する、「こうしたい」理想を思い描く、理想と現実の違いに気づく、「違う!」「イヤ!」と訴え続ける…多くの能力が必要なんですね。

娘は1歳前から、親を観察してすぐにまねをする…息子の頃とは段違いの観察力、記憶力、模倣力を感じていました。「賢いからこそ、激しくイヤイヤできる」が私の実感です。

<わが家の娘のイヤイヤ期~5歳の今>

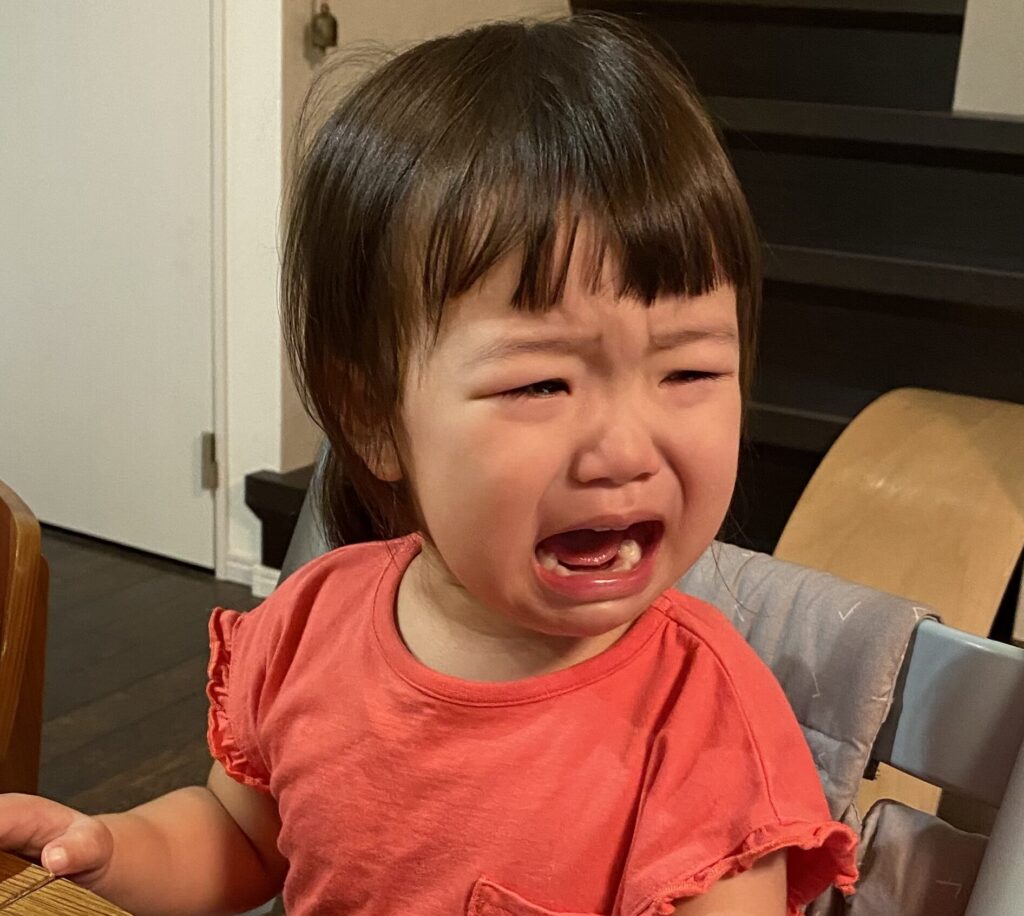

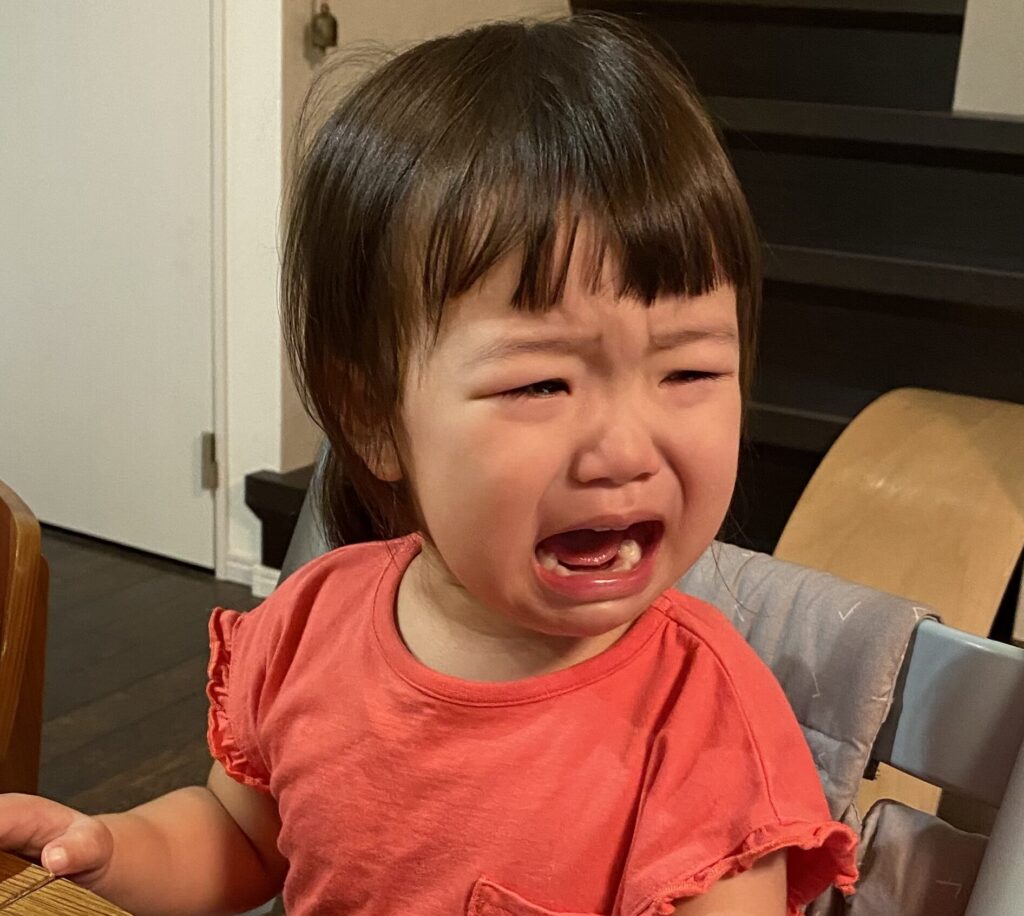

人見知りが早く、百日写真は泣き顔しか取れませんでした。(写真①)

知らない大人から差し出されたおもちゃに触ってもいいのか、ママの表情を観察する様子(共同注意)も見られました。

息子の療育の面談に連れて行った際に、療育の先生にも「賢い子だね~!」と驚かれました。

保育園に入園し、毎日声が枯れるほど泣きました。

担任の先生からは「クラスで一番の頑張り屋さん」と太鼓判。(諦めずにずっと泣いているという意味)

泣いても無駄だと分かったのか、2週間の慣らし保育を終えると泣かずに登園できるようになりました。

保育園生活で世界が広がったせいか、早くもイヤイヤの片鱗が現れます。

1歳の記念写真も私から離れられず、定番の立ち歩き姿を撮影することもできませんでした(写真②)

娘の泣き声が苦手で3歳上の息子も泣く日々でした…

娘が落とした靴下を拾ってあげただけでひっくり返って泣き叫んでいたのは今でも覚えています。

何事もママにやってほしいときと自分でやりたいときがあり、間違えると大泣き!

最初から望み通りにならないとイヤ!やり直しはダメ!

私にとっては些細なことが、娘にとっては地雷で、突然泣かれるのが辛かったです。

特に、フルタイム勤務でクタクタの帰りに収拾がつかなくなると、イライラや途方に暮れた気持ちで、私が泣きそうになることも。

職場のカウンセラーの先生からのアドバイス(以下参照)に助けられ、イヤイヤ期後半は「〇〇したかったのね、でもママはあなたとは別の人間です。」と受け流す技を習得。

2歳後半から「ママ、~してくれないかい?」など、言葉の表現が広がり、イヤイヤの頻度が減少しました。

- イヤイヤ期の子どもは、まだママと自分が一体だと思っている

- ママは自分の考えてることも全部わかってると思っているから、些細な違いで怒る

- ママが子どもの要求に応えようと、いろいろ対応してあげるのも大切だけど…

- 実は、思い通りにならない経験もすごく大切

- 子どもは思い通りにならない経験から、自分の考えや要求がどのくらい通るのか、現実的なものさしも学んでいる

- 現実的なものさし(現実検討ともいいます)は友人関係を築くときや自分の進路を考えるときなどに役立つ力になる

- イヤイヤがおさまらない子どもは、安全の確保さえしておけば、おさめなくてもOK~♪

先生や親の会話、動画などから、大人顔負けのコミュニケーション能力を身につけた娘。

今では、しおらしく訴えたり、前置きをしたり、天真爛漫な笑顔でお願いをしたり…思い通りに物事を進めるスキルは私より上手です。

自分の失敗や苦手にも気づくようになり、残念そうに落ち込むこともありますが、「落ち込んでるだけ。そっとしといて。」と泣き叫ぶことはありません。(兄妹げんかはまだ激しいけど…)

気持ちの切り替えも早くなり、いろんなチャレンジや成長していく将来が楽しみです。

人生で一番と言っても過言ではないくらい、辛かった約1年半のイヤイヤ期でした。

あの頃があったから、当たり前の日常の幸せに気づけました。あの頃があったから、街で困っているママの気持ちが分かります。

激しいイヤイヤ期~相談掲示板からの体験談~

Yahoo!知恵袋から激しいイヤイヤ期についての相談と回答をご紹介します。

どの回答も、イヤイヤ期の後は「おりこうさん」「集団生活で落ち着いた」「手が離れると驚くほどしっかりした良い子になった」とたくさんの良さが紹介されていますよ。

核家族世帯で育ち「初めて抱いた赤ちゃんがわが子」のママやパパも多い中、相談掲示板やSNSには、イヤイヤ期の相談、体験談が多く寄せられています。

時には共通点が多いお子さんや元気をもらえる投稿を探して、勇気やエネルギーをもらうのも良いですね。

激しい癇癪持ち、イヤイヤ期を乗り越えたお母さんに、将来はどうなるのか聞きたいです。

<相談内容>

- 最近、主張や要求が頻繁

- 思い通りにならないと奇声をあげて叫ぶ

- 体を強くのけぞる

- 近所に虐待を疑われないか心配するほど激しい

- 似たようなお子さんを育てたお母さん方に、将来はどうなるのか聞きたい

- 3歳を過ぎても我の強さなど、扱いにくさは残る?

<ベストアンサーに選ばれた3兄弟ママの回答>

- 3歳の時点で「おりこうさん」なのは、イヤイヤが激しかった順

- 長男→1歳半かんしゃく超激しい→3歳とてもおりこう

- 次男→1歳半かんしゃくは極まれ→3歳自己主張せず親の言うことが理解しづらい

- 三男→1歳半かんしゃくは平均くらい→3歳自由人

- 長男の1歳半から3歳までは書き切れないエピソードあり、いつも小脇に抱え、誘拐犯だと思われていた?

- 3歳の誕生日3日後から、急に「おりこうさん」になった長男

- 三男のかんしゃくにあまり付き合えなかった経験から、3歳すぎにおりこうになるには、イヤイヤに徹底的に付き合うのがいい

- 今頑張れば、いつか楽させてもらえると信じて乗り切ろう♪

3人の息子さんのイヤイヤの激しさと成長の比較が分かりやすく、イヤイヤ期が激しいことに希望が持てる回答ですね!相談には以下のような回答も寄せられています。

物を投げまくり暴れまくりで凄かったイヤイヤ期。幼稚園に入った途端、人見知りもかんしゃくも無くなり驚かれた!

うちは暴れる、叩くなど凄まじい毎日…自分の気持ちを言えるようになり、落ち着きました。今では自慢の娘です!

体験談から見えた~イヤイヤ期が激しい子の将来の姿~

わが子の体験談や相談掲示板の体験談から、あることに気づきませんか?

イヤイヤ期が激しい子は、ある日突然、イヤイヤ期がおさまるということです。

<イヤイヤ期がおさまったきっかけ>参考元:Yahoo!知恵袋

| 私 | 2歳後半「ママ、~してくれないかい?」と言葉が広がり、イヤイヤが減少 大人顔負けのコミュ力を持つ娘に |

| ベストアンサーのママ | 3歳の誕生日3日後から、急におりこうさんに |

| 7歳のお子さんのママ | 幼稚園に入った途端、人見知りもかんしゃくも無くなった 人懐っこいお子さんに成長 |

| 小1女の子のママ | 4歳頃、自分の気持ちを言えるようになり、めっきり落ち着いた 穏やかで友達も多く、気の優しい、何でも器用なしっかり者になり自慢の娘に |

言葉で気持ちやお願いを言えるようになったことや、生活環境の変化、〇歳になった!という自覚がイヤイヤ期がおさまるきっかけになったのでしょうね。

子どもって、できる気配がないことを突然やりだすことがありますよね!イヤイヤ期も突然おさまる日が来るかも?

4歳の娘は、外出先で泣いている2歳くらいの子を見て「私が小さいとき、もっと泣いてたから、ママ大変だったしょ~」と周りを和ませる発言をしてくれました。

イヤイヤピーク時に私が撮影した自分の動画を見て、「私の泣き方すごい!」と思ったようです。

イヤイヤ期が激しい子の特徴

将来有望だと分かって、希望が湧いてきた!イヤイヤ期が激しい子を見分ける特徴はある?

イヤイヤ期が激しい子は性格、行動面で「自己主張が強い」「感受性豊か」「マイルールを持ちやすい」「気持ちの切り替えが難しい」という特徴があります。

イヤイヤ期は正式には「第一次反抗期」といい、2~3歳頃に現れる「自分でやりたい」「自分の意志を主張したい」という強い自己主張が特徴の発達段階です。

第一次反抗期のおさらいやイヤイヤ期が激しい子の特徴を解説を詳しく見ていきましょう!くすっと笑える「イヤイヤビンゴ」も紹介します。

第一次反抗期のおさらい

他の子どものイヤイヤは微笑ましく見ていられるのに、自分の子どもとなると精神削られる…

すでにイヤイヤ期にお悩みのママにとっては、耳にタコの情報かもしれませんが、第一次反抗期(イヤイヤ期)は大切な発達のひとつです。

第一次反抗期の概要や、イヤイヤ期の子どもの特徴、対応について、以下をご確認ください。

<概要>

- 第一次反抗期は1歳半~3歳頃に多く見られる子どもの発達段階で「自分でやりたい」「イヤ!」といった強い自己主張が見られる

- 通称「イヤイヤ期」や「魔の2歳児」とも呼ばれる

- 発達心理学では「自分探し」の時期で、子どもが好きや嫌いを見つける大切なプロセス

- 早い子では1歳を過ぎたあたりから始まり、2〜3歳ごろにピークを迎える

- 3歳以降は徐々に頻度が減り、4歳頃には落ち着くことが多い

<イヤイヤ期の子どもの特徴>

- 自我の芽生え:自分と他者の違いを感じ「自分でやりたい」「自分の意見がある」と主張し始める

- 否定が増える:「イヤ!」と何でも否定したり、親の指示に反発したりすることが多くなる

- かんしゃくを起こす:自分の思い通りにならないとき、泣いたり怒ったりして感情を爆発させる

- 甘えと自立の葛藤:「親に甘えたい気持ち」と「自分でやりたい気持ち」の間で揺れ動く

<対応>

頭ごなしに否定せず、「〇〇したかったんだね。」と気持ちを受け止めてあげることが大切です。

必要なときはルールや代替案を示してあげましょう。

うちの娘は地雷を踏んだら何をしても火に油!

なだめても、やり直しても、見守っても泣かれました…

何をしても「イヤ!」やかんしゃくで心が折れる日もありますよね。下の「イヤイヤ期が激しい子の年齢別対処法」もぜひ参考にしてください。

イヤイヤ期が激しい子の特徴は?

何を言ってもイヤ!で大変だけど、みんなこんな感じ?うちの子は激しい子なのかな?

イヤイヤ期が激しい子は性格、行動面で「自己主張が強い」「感受性豊か」「マイルールを持ちやすい」「気持ちの切り替えが難しい」という特徴があります。

自分の子どものイヤイヤ期がどれくらい激しいのか、気になりますよね。

<自己主張が強い>

- 「自分はこうしたい!」という意見や欲求がはっきりしている

- 自分の意思を伝えようとする気持ちが強い

- まだうまく伝えられず、激しい「イヤ!」「ダメ!」かんしゃくになる

⇒将来、他人に流されずに自分の意思を持つ基盤があります。

<感受性豊か>

- 周囲の変化や刺激に敏感で、小さな変化も察知する

- 慣れない環境や人を嫌がる

- いつもと同じを求める

⇒感受性の高さは、芸術や人の気持ちの理解などで力を発揮します。

<マイルールを持ちやすい>

- 靴を履く順番やおもちゃの配置など、ルールを自分なりに決めている

- マイルールを乱されると怒ったり泣いたりする

- ルーティンがあると行動しやすい

⇒ルールへのこだわりは「主体性」のほか、物事を順序立てて進める「計画性」や「自己管理力」を育みやすいです。

<気持ちの切り替えが難しい>

- 一度イヤ!と言うと、やり直しも許さず、なかなか気分が直らない

- 泣き始めると、長引きやすく落ち着くまでに時間がかかる

- 遊びを終わらせる、場所を変えるなどの「切り替え」が苦手

⇒「今ここ」に意識を向けて集中しやすい。特定の作業やテーマに没頭することで、成果や専門性を身につけやすいです。

イヤイヤ期の今は困った特徴ですが、将来の可能性の種がたくさん埋まっていることが分かりますね。

親子の相性や家事育児の負担、ママの感じ方の差もありますので、お子さんが複数の特徴に該当しても、イヤイヤ期が激しいと感じない場合もあります。

他と比べず、ママの感覚を大切にしていいのです。

うちの子は激しい?イヤイヤビンゴで確認してみよう

妊活·妊娠·出産·育児に関する情報サイト「ママリ」でイヤイヤエピソードをもとに作った「イヤイヤビンゴ」を発見しました!

\定期的にやってみよう!/

イヤイヤビンゴでリーチやビンゴができたら、イヤイヤ期が激しい子と言って間違いなしです。

3ヶ月~半年ごとにやってみると、お子さんのイヤイヤ歴やピーク時の状況を楽しみながら、確認できそうですね!

\ママのご褒美にもぜひどうぞ!/

イヤイヤ期が激しい子の年齢別対処法!

ひとことにイヤイヤ期といっても1歳と3歳では内容や辛さが全然違いますよね…

<イヤイヤ期の年齢別対処法>

- 1歳…理解や言葉が未熟なため、「気持ちを代弁」し、「安全な環境を整える」ことが対応の中心

- 2·3歳…「理解力に応じた説明」や「気持ちの表現方法」など教育的な対応が増える

ここからは、「1歳」「2歳」「3歳以降」のイヤイヤの特徴、年齢別の理解や言葉の発達に応じた対処法をご紹介します。

親子ともにストレスを軽減できるよう、イヤイヤ期が激しい子どもに合わせた対応の参考にしてください。

1歳の対処法は「代弁」と「安全な環境」が中心

1歳の子どもは言葉での表現が十分にできないため、激しい子だと「床にひっくりかえって泣く」「物を投げる」「叩く」など体でイヤイヤを表現することが多くなります。

ルールや理由を理解させるのはまだ難しいため、説明よりも子どもの思いを察し、代弁してあげること、安全で自由な環境を整えて、制限を減らすことが有効です。

- 「イヤ!」「ダメ!」という簡単な拒否の言葉が増える

- 床に寝転がって泣く、手足をジタバタさせる

- 地団太を踏む

- 物を投げる

- 叩く

- 気持ちの切り替えに時間がかかる

- 「まだ遊びたかったね」「自分でやりたかったね」など子どもの気持ちを代弁してあげる

- 自分の感情を理解してもらえた安心感を与える

- 自分の感情を表現する言葉を覚えていく

- 「どっちのコップがいい?」「歩く?抱っこ?」など、簡単な2択で選ばせてあげる

- 自分の意思を聞いてもらえる喜びを味わい、自主性を育む

- ぶつかったり、ひっくり返ったりしても安全で自由に過ごせる環境を整える

- 制限が少ない環境の方が、イヤイヤが起こりにくく、譲れないルールが入りやすい

状況によっては、以上の対処法ができない場面もありますし、イヤイヤ期が激しい子では対処法を試してもうまくいかないこともありますよね。

無理なくできる範囲で大丈夫なので、お子さんの思いに寄り添いながら対応してみましょう!

当時、フルタイムで忙しかったけど、寝る前の10分だけ親子のスペシャルタイムを作っていました!

「今日は◯分だけ、思いっきり子どものリクエストに応える」「子どもの大好きな遊びをする」など、「小さな特別」を意識して設けましょう。

親子の「じっくり向き合う時間」を持つことで、子どもの情緒が安定しやすくなり、イヤイヤの頻度や激しさが和らぐと言われています。

スペシャルタイムは「毎日10分だけ」「週末、公園に行く日」など、小さな約束から始めると、無理なく継続できますよ。

2歳の対処法は「見通し」「理解力に合わせる」がカギ

「魔の2歳児」と呼ばれ、一般的に最もイヤイヤ期が激しくなる時期と言われています。

好奇心や自立心が成長する一方で、言葉や理解、我慢する力が未熟なので、1歳代よりもイヤイヤが激しい子が多くなるのです。

文字の理解はできなくても、実物や絵、写真などで示すことで分かったり、「ドア閉めて」など2、3語文程度の簡単な指示は理解できたりします。

- 名前を呼んだだけで「イヤ!」、とにかく「イヤ!」

- 自分でやりたがるが上手くできずに怒る

- 外出先でのかんしゃくも増え、外出しづらくなることも

- 身支度やお風呂、歯磨きなどで激しく抵抗する場合もある

- 普段の1.5倍の時間を見込んで、時間に余裕を持つ

- 急かされたり親がイライラしたりすると、子どももイヤイヤしやすい

- 時間の余裕が心のゆとりを生む

- 「起きたらトイレ→朝ごはん→着替え→歯磨き」など、決まったルーティンを作る

- 子どもが行動の見通しを持てるようになる

- イラストでやるべきことを示すのも効果的

- 自分でやりたい気持ちを認め「今度はママと一緒にやってみよう」と次の提案をする

- 「うまくできなかった」という残念な気持ちを切り替え、「できた」体験を増やす

娘が2歳クラスの頃、保育園では絵カードで「今何をする時間なのか」を示し、それを見て自分で動けていると聞きました。しかし、家ではさっぱりでイヤイヤの日々でした。

外で頑張っている分、家でくつろぎたいのは大人も子どもも同じですよね。

目の前のイヤイヤにとらわれず「夕飯何にしようかな~」と全然違うことを考えるのもおすすめです。

3歳~は「説明」「交渉」と「感情コントロール」がカギ

3歳以降は言葉での表現がどんどん豊かになり、物事の理屈を少しずつ理解し始める時期です。

理解に応じた説明と「早く準備ができたら遊べるよ」などの交渉で動ける子も出てきます。少しずつ、怒りや不満がおさまらないときの対処法も身に着けてあげたいですね。

- 「〇〇だからやだ。」と理由を説明し、親を説得しようとする

- 「ちょっとだけおやつ食べてもいい?」など交渉しようとする

- 我慢ができるようになってきてかんしゃくの頻度が減る

- 「自分でやってみたい!」と「ママやって」を使い分ける

- 「車が来るから手をつないで」「お友達が使いたがってるから交代してあげて」など、簡潔で分かりやすい理由を伝える

- 理由が分かることで納得できる

- 理由から周りを見て気にかける視点を持てる

- 「今お風呂に入ればドラえもんゆっくり見れるよ」など、やる気が出るような交渉や、より多くの選択肢から選ばせる

- 「できた」を増やして、行動力や主体性を育む

- 「嫌な時はやめてと言う」「イライラしたら深呼吸をする」など、具体的な方法を一緒に練習する

- 感情を爆発させず、抑え込みすぎず、コントロールする方法を身に着ける

ここまで年齢別対処法を紹介しましたが、どの年齢でも「感情的に怒鳴る」「無理やり抑えこむ」「他の子と比較する」という対応は不適切とされています。

コミュニケーションが取れて楽になった反面、「具体的かつ不可能な要求」も増えてイライラする!

良くないと分かっていても、感情的に怒ってしまうこともありますよね。

私は気持ちが落ち着いてから「怒りすぎて、ごめん。もう怒ってないよ。」と伝えるようにしています。すると、子どもたちも「わがまま言ってごめんなさい。」と返してくれます。

イヤイヤ期が激しく辛い場合は早めに相談を!

イヤイヤ期が激しい子の場合「うちの子のイヤイヤ期は激しすぎるのでは?」「もしかして発達障がい?」と心配になるママもいるでしょう。

イヤイヤ期が激しい子と発達障がいで見られるかんしゃくは、どちらも「強い自己主張」「感情の爆発」が見られますが、その背景と特徴に異なる傾向があります。

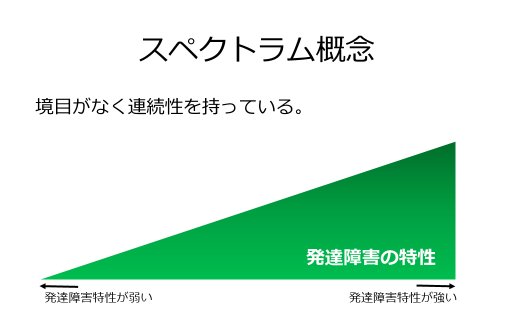

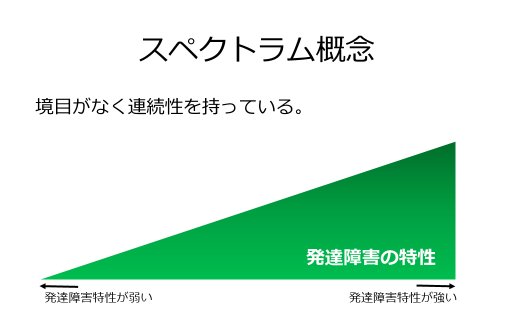

- 発達障がいはスペクトラム(連続体)と捉えられ、定型の発達との境界がはっきりあるわけではない

- 誰もが程度の差はあれ発達の「特徴」を持っている

- 発達の「特徴」の現れ方や困りごとの強さで診断や支援の対象になるかが決まる

- 本人や周囲が生活や社会適応に困っているかどうかが、支援や診断のポイント

発達障がいと診断されていても、かんしゃくを起こさないお子さんはたくさんいらっしゃいます。

障害があってもなくても、子どもは100人いれば100通りです。お子さんに合った子育てができるように、特徴の違いや相談の目安を知っておきましょう。

うちの息子は発達障がいの診断があるけれど、ぼーっとしたタイプでイヤイヤ期はほとんどありませんでした。

イヤイヤ期と発達障がいが疑われるかんしゃくの違い

イヤイヤ期が激しい子と発達障がいが疑われるかんしゃくには「頻度·期間」や「きっかけ」「ほかの特性」などで違いが見られます。

<イヤイヤ期と発達障がいが疑われる場合の比較>参考元:LITALICO発達ナビ

| 項目 | イヤイヤ期 | 発達障がいが疑われる場合 |

|---|---|---|

| 頻度·期間 | 数か月~半年の一過性 | 数年、年齢が上がっても続きやすい |

| きっかけ | 自己主張·欲求不満など明確 | 些細な変化や感覚刺激でも起こり、予測困難 |

| 親の対応での変化 | 気をそらす、共感、抱っこ等で落ち着くこと多い | 通常の対応や工夫でも感情コントロールが難しい |

| 強度 | 数分〜数十分で収まる | 1回が長引く 物を投げる、自傷などの強い反応 |

| 他の特性 | 目立った発達の遅れやこだわりは少ない | 感覚の過敏、強いこだわり、言葉の遅れをはじめとするコミュニケーション困難など |

ただし、以上の発達障がいが疑われる特徴があっても必ずしも診断されるとは限りません。

息子は言葉の遅れや特定の物へのこだわりがありました。いつも機嫌が良いのが取り柄です。

発達障がいの特性の強さは個人の中でも差が大きいのが特徴です。そのため、息子のように診断されていても、特徴のすべてを満たすわけではないんです。

当てはまっても発達障がいとは限らないし、当てはまらなくても発達障がいかもしれない?なら、どうしたらいいの?

以下で相談すべきタイミングについて詳しく見ていきましょう。

相談は早い方がいい?どんな時に相談すべき?

子育ての辛さや育てにくさを抱えながらも、診断がつくことへの不安があって、なかなか相談に行けなかったという悩みは親御さんからよく聞かれます。

私も診断への不安はありました。養護教諭経験や親の会での体感として、早い時期に療育を始めた方が社会適応が良いと感じていたため、相談に行くことができたのです。

子育てや発達に悩みがあれば、一人で悩まず、乳幼児健診や保健センターで相談してみましょう。必要に応じて経過観察や専門機関に紹介してもらうことをおすすめします。

子どもの発達を専門に診てもらえる医療機関は地域差も大きく、初診を受けられるまでに数ヶ月~1年待ちになることも珍しくありません。

以下のような状況が続く場合も、地域の保健センターや専門機関への相談の目安としてご活用ください。

<日常生活への大きな影響>

- 外出が全くできない状態が1ヶ月以上続く

- 保育園、幼稚園での集団生活が困難

- 家族全員の生活リズムが大きく乱れる

<安全面の心配>

- 頭を壁にぶつける、自分を叩くなどの自傷行為

- 他の子どもや大人への攻撃的な行動

- 危険な場所への飛び出しなど

<発達の遅れや偏り>

- 2歳で単語が出ないなど、言葉の発達が遅い

- 特定の音で激しく荒れる、特定のものしか食べられないなどの感覚過敏

- 運動の発達に遅れがある

参考元:日本心理検査センタ

うちの息子は、なんでも食べる育てやすい子だったのに、2歳から急に偏食や聴覚過敏が出てきました。

発達障がいの特性が強くなる時期も個人差がありますので、心配なことが出てきたら、早めに相談できるといいですね。

どこに相談したらいい?子育てや発達の相談先と活用法

まずどこに相談したらいいのかが分からなくて、相談を後回しにしてしまう…

育児の悩みや発達の相談ができる機関として「市町村の保健センター」や「子育て支援センター」「小児科や発達クリニックなどの医療機関」などがあります。

地域によって、名称や支援内容が異なる場合がありますので、お住いの地域のホームページや子育て支援情報もご確認ください。

<市町村の保健センター>

- 保健師や心理士による育児相談

- 1歳半健診、3歳健診などの乳幼児健診での相談

- 定期的な発達相談会の開催

- 他の機関への紹介も可能

- 世帯状況に応じて活用できる子育て支援サービスの情報提供

- 保育園の入所相談や入所申し込み

<子育て支援センター>

- 保育士や臨床心理士への相談

- 親子で遊べる催しなどのプログラム

- 同年代の子どもとの交流の場

- 育児の悩みを気軽に相談できる雰囲気

<児童発達支援センター>

- 発達検査が受けられる

- 必要に応じて療育の実施や紹介

- 医師、心理士、作業療法士などの専門家が在籍

- 継続的なサポートが可能

<かかりつけの小児科>

- 病気の診断や治療

- 予防接種

- 一般的な発達相談や発達専門クリニックへの紹介

息子は保健センターでの発達相談をしつつ、かかりつけの小児科から発達クリニックに紹介状を書いてもらいました。

色々な相談先がありますので、ママが相談しやすいところを探しておくのも大切ですね。

お子さんに合った関わり方を知ることは良い親子関係につながります。

家庭の中だけで悩まず、多くの専門家の協力を受けてお子さんの成長をサポートしましょう。

\育児記録にご活用ください!/

まとめ

- 調査結果はないものの、イヤイヤ期は思考力·自己主張·感情コントロールなどの力が育まれる時期のため、激しい子はよく「賢い」「将来有望」と言われる

- 体験談より、イヤイヤ期が激しい子は、急にイヤイヤ期がおさまる

- 子どものイヤイヤに対応してあげるのも大切だが、実は、思い通りにならない経験も将来のために大切

- 子どもは思い通りにならない経験から、自分の考えや要求がどのくらい通るのか、現実的なものさしも学んでいる

- イヤイヤ期が激しい子は「自己主張が強い」「感受性豊か」「マイルールを持ちやすい」「気持ちの切り替えが難しい」という特徴がある

- イヤイヤ期の年齢別対処法は、1歳では「気持ちを代弁」「安全な環境を整える」、2·3歳では「理解力に応じた説明」「気持ちの表現を教える」

- イヤイヤ期が激しい子と発達障がいで見られるかんしゃくは「頻度·期間」や「きっかけ」「ほかの特性」などで違いが見られる

- 子育てや発達の悩みは家庭の中だけで悩まず、多くの専門家の協力を受けて子どもの成長をサポートを

イヤイヤ期が激しい子どもは、将来、リーダーシップや創造性、共感力など、さまざまな可能性を秘めています。

この記事を通じて、賢いけれどイヤイヤ期が激しくて大変だった娘と、大変さは少なかったけれど発達障がいが心配だった息子の体験談を書かせていただきました。

保育園で出会う賢い女の子のママを見るたびに「心配なことなんて何もないんだろうな…」とうらやましくて仕方がなかった息子育児。

その後、生まれてきてくれた娘に「どんな子も大変さと良さがあるんだよ」と教えてもらい、素直でおおらかな息子の良さに気づくことができたのです。

イヤイヤや心配の渦中にいると、なかなか子どもの良さに気づくことができませんが、すべてのお子さんには必ず良さがあり、たくさんの可能性の種が埋まっています。

思いどおりにならない経験も大切に、素直に謝る親の姿も見せて、今だけの可愛さを満喫しましょうね!

愛情を注がれた子-特徴-保育園-300x158.jpg)

コメント