七五三は3歳・5歳・7歳でするのが通例ですが、悩むのが「数え年で祝うか」「満年齢で祝うか」です。

悩むママ友

悩むママ友伝統行事だし、昔ながらの数え年でお祝いする方がいい?

満年齢がいいって聞いたんだけど、数え年で祝う人とどっちが多いのかな?

伝統と周囲の意見とで板挟み! 「数え年と満年齢どっちが多いの?」と、一般的な傾向が気になります。

近年、満年齢で七五三のお祝いをする人が多いです。お子さんの成長具合や家族のタイミングでどちらの歳でするかを決めていきましょう。

- 七五三をする年齢で数え年・満年齢の割合

- 七五三を数え年・満年齢でするそれぞれのメリットとデメリット

- 七五三を祝うタイミングがわかる数え年の計算方法や年齢早見表

- 日程を選ぶときに知っておきたいこと3つ

疑問を解決して、お子さんやご家族にピッタリ合う、七五三に最適な日程を見つけましょう!

\七五三衣装フルセット/

七五三は数え年と満年齢のどっちが多い?割合とメリット・デメリット

七五三は日本の伝統行事ということもあり、昔ながらの「数え年」で祝うものとされてきました。

日常生活では満年齢を使うことが多いですが、七五三となると数え年と満年齢とで一体どっちが多いのでしょう?

令和時代での七五三祝いは、満年齢で行う家庭が全体の4分の3と多数です。

でも、「満年齢でするほうがいいよ」という意見もよく聞くよね

他のみんなはどっちが多いか気になるなぁ…

割合はどうなんだろう?

数え年と満年齢、七五三を祝うとしたらどっちが多いのか気になっているあなたに、割合やそれぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。

七五三は数え年?満年齢?どっちが多いか割合をチェック!

先にも述べた通り、近年では、七五三は数え年て祝うより満年齢で祝うほうが多いようです。

私の調べたところによると、満年齢でお祝いする家庭が7割ほど、数え年でお祝いする家庭が3割ほどと圧倒的に満年齢でお祝いする家庭が多くなっていました。

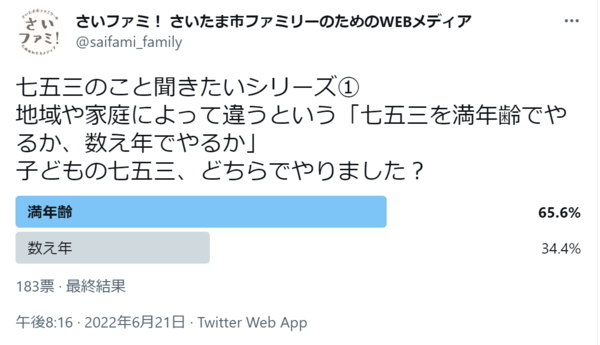

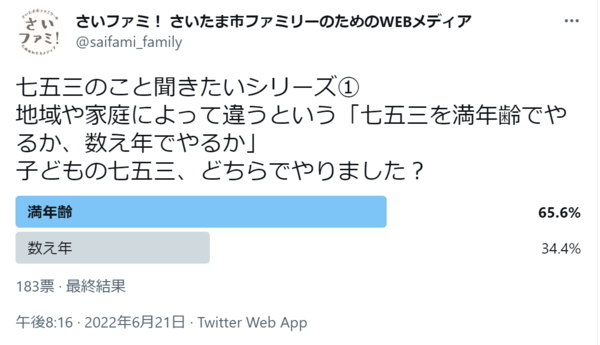

引用:さいファミ!

こちらのデータでも、65.6%の人が満年齢で七五三のお祝いをしたと回答していました。

満年齢でお祝いをする家庭が明らかに多く、約65~75%の家庭が満年齢で七五三をお祝いしています。

地域によっては昔ながらの数え年が主流な場合もあるので、お住まいの地域の傾向を知ることも必要かもしれません。

七五三を数え年で祝う?満年齢で祝う?それぞれのメリット・デメリット

七五三のお祝いを満年齢でしている家庭が明らかに多いと分かりました。

少なからず数え年でのお祝いをしているご家庭もあるので、それぞれのメリット・デメリットが気になりますよね。

数え年は3歳の準備など大変ですが、祖父母からの支持を得やすく、満年齢は伝統と少しずれますが数えより成長している子どもが準備しやすいなど各メリットデメリットがあります。

自分達に合っている七五三はどちらかをイメージしてみましょう。

| 数え年 | |

|---|---|

| メリット | ・伝統的風習を尊重できる ・祖父母には馴染みがある ・3歳七五三はあどけない表情を写真に残せる |

| デメリット | ・幼少で着物を着るのは大変 ・待ち時間や撮影、参拝が負担 |

| 満年齢 | |

|---|---|

| メリット | ・年齢の計算がわかりやすい ・数え年より成長し着替えや写真撮影を子どもも楽しめる |

| デメリット | ・伝統的風習にそぐわない |

このように、数え年・満年齢それぞれにメリット・デメリットがあります。迷われた時には以下のように考えてみてはいかがでしょうか?

伝統的な風習に重きを置きたいなら数え年を、子どもの成長に合わせたお祝いがしたいなら満年齢の選択がおすすめです。

満年齢は普段使っている年齢ですが、数え年はあまり馴染みがないですよね。

次の章では、数え年についてもう少し詳しく説明します。

\おしゃれかわいい初穂料袋/

七五三の数え年を簡単計算!早生まれの子にも使える早見表

数え年は日本で古くから使われてきた年齢の数え方ですが、現代ではあまり使われることはありません。

七五三や厄年などの伝統行事で耳にする程度で、数え年について正確に説明できる人は少ないと思います。

実は私も、子どもの七五三を迎えるまで数え年の意味は知らなかったのです

数え年は1月1日を境とし、誕生日を迎える前なら満年齢に2歳足す、誕生日をその年もう迎えている場合は1歳足すだけで簡単計算できます。

計算方法はとても簡単ですが、「計算が面倒くさい」「結局よくわからない」というあなたのために、パッと見てわかる七五三の年齢早見表もご紹介します。

数え年ってなに?簡単にわかる数え年の計算方法

満年齢は私たちが普段から使っている年齢の数え方ですが、数え年にはあまり馴染みがありませんよね。

数え年って、どういうものか知っていますか?

数え年は、生まれた時点での年齢を「1歳」と考えます。そして、新年を迎えた1月1日に、同じ生まれ年の人が同時に「1歳」年をとる数え方です。

生まれた月に関係なく、全員が同じ日(1月1日)に1歳年を取るんです!

単純に満年齢に1歳足すだけじゃないのね!

満年齢のように、生まれた月に年齢が加算される考え方とは全く違うので、わかりにくいですよね。

お子さんの数え年を知るために一番簡単な計算方法は、満年齢をもとに考える方法です。

以下が満年齢をもとにした数え年の算方法です。

その年の誕生日を迎える前と後で、足す数が違うところがポイントですよ

その年の誕生日を迎える前なら満年齢+2歳が、誕生日を迎えた後なら満年齢+1歳が数え年となります。

同じ学年のお友達であっても、生まれた月によって数え年に差が出るのが大きな特徴です。

生まれ月の違いによる、数え年と満年齢の差を具体例で説明しましょう

伝統的な七五三では11月15日にお祝いをする習わしになっているので、11月に七五三をすると仮定して考えてみます。

「数え年3歳」で11月に七五三をする場合の満年齢

数え年では、生まれた時点で「数え年1歳」です。

そして新年を迎え1月1日に1歳年を取るので、12月生まれの場合、生後1ヶ月ですでに「数え年2歳」です。

12月生まれのお子さんが「数え年3歳」で11月に七五三をするとしたら、「満年齢では1歳11ヶ月」ということになります。

数え年では、生まれた時点で「数え年1歳」です。

新年1月1日に年を取るので、2月生まれのお子さんの場合、生後10ヶ月で「数え年2歳」になります。

2月生まれのお子さんが「数え年3歳」で11月に七五三をするとしたら、「満年齢では2歳9ヶ月」ということです。

同じ学年で、月齢も2ヶ月しか違わないのに、こんなに満年齢の差が出るなんてビックリ!

満年齢での七五三が多くなっているのは、お子さんの成長に合わせてお祝いしたいと考える人が増えているからではないでしょうか。

数え年の場合、同級生であっても遅生まれか早生まれかで、七五三を祝う年に1年のズレが出るということですね。

近年では七五三を11月以外の時期に祝うことも多いようです。時期を変えたり満年齢で祝ったりと、あまり厳密に考えなくていいのかもしれません。

【2025年~2028年】七五三の年齢早見表をチェック!

2025年~2028年に七五三を祝う場合の年齢早見表があるので、そちらで確認すると分かりやすくて便利です。

早見表と一緒に、お子さんの成長具合を見ながら決めるといいかもしれませんね。

| 【男児】 年齢 七五三 早見表 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |

|---|---|---|---|---|

| 3歳 (数え年) | 2023年 生まれ | 2024年 生まれ | 2025年 生まれ | 2026年 生まれ |

| 3歳 (満年齢) | 2022年 生まれ | 2023年 生まれ | 2024年 生まれ | 2025年 生まれ |

| 5歳 (数え年) | 2021年 生まれ | 2022年 生まれ | 2023年 生まれ | 2024年 生まれ |

| 5歳 (満年齢) | 2020年 生まれ | 2021年 生まれ | 2022年 生まれ | 2023年 生まれ |

| 【女児】 年齢 七五三 早見表 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |

|---|---|---|---|---|

| 3歳 (数え年) | 2023年 生まれ | 2024年 生まれ | 2025年 生まれ | 2026年 生まれ |

| 3歳 (満年齢) | 2022年 生まれ | 2023年 生まれ | 2024年 生まれ | 2025年 生まれ |

| 7歳 (数え年) | 2019年 生まれ | 2020年 生まれ | 2021年 生まれ | 2022年 生まれ |

| 7歳 (満年齢) | 2018年 生まれ | 2019年 生まれ | 2020年 生まれ | 2021年 生まれ |

七五三を祝う年齢について「男の子は3歳・5歳」「女の子は3歳・7歳」という昔ながらの違いがありますが、近年ではこちらもあまり厳密ではないようです。

男の子で7歳にお祝いをする場合は女の子の早見表を、女の子で5歳のお祝いをする場合は男の早見表を参考にしてください。

七五三は数え年満年齢より最適な日程を!選ぶポイント3選

ここまで、七五三の最適な日程を決める時に悩みやすい、数え年・満年齢の違いについて解説してきました。

この章では、3つのポイントで七五三に役立つ情報をお伝えします。

- 七五三の時期は男の子と女の子で違う?

- 七五三をきょうだいで一緒に祝える?

- 七五三は一年中できる?季節別メリット・デメリット

数え年や満年齢以外にも、七五三の最適な日程を考えるときには知っておきたいことがあります。

時期は男女で違いますが、こだわる必要はありません。柔軟に選ぶと、ごきょうだいが一緒に七五三のお祝いをすることもできますし、11月以外でもお祝いすることができますよ。

数え年でも満年齢でもいいんです!お子さんにとって、そしてご家族にとって、七五三の最適な日程を決めましょう!

\行事一覧図鑑/

七五三の時期は男の子と女の子で違う?

伝統的な七五三は男女でお祝いする年齢に違いがありましたが、近年は数え年・満年齢と同じように柔軟に選ぶ家庭も増えています。

伝統として受け継がれるのは、そこにお子さんを思う大切な意味が込められているからです。

祝う年は柔軟に決めても、伝統的な七五三の意味を知っておくと、より一層お子さんの成長に喜びを感じられる七五三になるのではないでしょうか。

七五三は、平安時代から行われてきた「子どもの無事を願う儀式」です

昔は子どもの死亡率が高かったため、その歳まで無事に成長できたことを神様に感謝し、これからも元気で成長できるよう祈りをささげる習わしでした。

その節目が3歳・5歳・7歳というわけなのね!

3歳は男女とも髪を伸ばし始める「髪置きの儀」5歳の男児が初めて袴を着る「袴着の儀」7歳の女児が着物の帯を結ぶようになる「帯解きの儀」が七五三の習わしです。

昔の人も、現代と同じように子どもの成長に感謝し、幸せを祈ってきたのですね。

七五三をきょうだいで一緒に祝える?

ごきょうだいがいる場合、別々の七五三ではなく参拝・ご祈祷や写真撮影を一緒にしたいですよね。

一緒だと、ごきょうだいの成長が1枚の写真に収められますし、費用の面でもお得になります。一度に済ませられるというのも、忙しいご家庭にとってはありがたいことでしょう。

年齢差が3歳・5歳・7歳のように上手くいかない時はどうしたらいいの?

ごきょうだいの年齢が合わない時は「数え年・満年齢」をうまく使ったり、「女の子でも5歳でお祝いする」など、ごきょうだいの年齢に合わせて時期を調整することができます。

衣装レンタルは各年齢の標準体型に合わせて準備されていることが多いです。あまり年齢がズレると選べる衣装が限られてくるかもしれないので注意しましょう。

七五三は1年中できる?季節別メリット・デメリット

先にも述べたように伝統的な七五三を祝う日は11月15日なので、11月に七五三をするイメージが強いです。

しかし、この時期は神社も写真撮影も混雑しますし、親も忙しいので予定が合わせられない場合もありますよね。

ご家庭の都合もあり、近年では11月以外の時期で七五三をするご家庭も増えています。

季節別の七五三には、どんなメリットやデメリットがあるのでしょう?

| 秋(10月・11月) | |

|---|---|

| メリット | ・紅葉が映え写真撮影◎ ・着物でも快適な気候 |

| デメリット | ・11月15日に近い時期、神社混雑で長時間待つ可能性高 ・混雑時期で写真撮影予約取りにくい ・衣装レンタルが争奪戦 |

| 冬(12月) | |

|---|---|

| メリット | ・参拝客少で待ち時間も少なめ |

| デメリット | ・防寒対策必須 ・上着などの手荷物増 ・雪が降るなど天気が不安定 |

| 春(3月・4月) | |

|---|---|

| メリット | ・暖かく外で過ごしやすい ・着物と桜のロケーションで写真撮影可 |

| デメリット | ・七五三以外の卒業式や入学式と重なり神社や写真撮影が混雑 ・伝統的な七五三の季節ではないため神社の受け入れ要確認 |

| 夏(6月・7月・8月) | |

|---|---|

| メリット | ・参拝客少、待ち時間少なめ ・貸衣装の選択肢が多め |

| デメリット | ・熱中症のリスク有 ・着物で暑く不快感大 ・写真撮影時日焼けした肌が衣装とミスマッチの可能性有 ・伝統的な七五三の季節ではなく神社の受け入れ要確認 |

それぞれにメリット・デメリットがあります。ご家庭の都合も合わせながら決められるといいですね。

娘の7歳の七五三は、家族のコンディションが悪かったため翌年の春にお祝いしました!

参拝も写真撮影も問題ありませんでしたよ

時期をずらせるかどうかの最終確認は、神社や写真スタジオに問い合わせましょう。特にこだわりがなければ、ご家族のタイミングで決めるのも良いと思います。

七五三をお祝いしたい日程が決まったら神社・衣装のレンタル・写真スタジオの予約をお忘れなく

参拝したい神社がある場合は、参拝可能な時期やご祈祷のスケジュールなどの確認をしておくと安心です。

衣装のレンタルはこちらの記事も参考にしてみてください!

参拝と写真撮影を同じ日にするか、前撮りして別の日に参拝するかなど、参拝と真撮影のスケジュールをイメージしたい方は以下記事もぜひご覧ください。

\スタジオアリスは写真撮影と衣装レンタルセット/

まとめ

- 七五三は数え年・満年齢でどっちが多いか気になるが、近年は満年齢で祝うほうが多い

- 伝統的な慣習を大切にしたい場合は数え年、お子さんの成長に合わせてお祝いしたい場合は満年齢で祝うとよい

- 数え年の計算は1月1日を境とした1年で誕生日がまだの場合満年齢+2歳、誕生日を終えている場合満年齢+1歳と簡単に計算できる

- 年齢早見表を使うと、いつ七五三をするといいか一目でわかり便利

- 男の子と女の子と七五三の年齢は昔の儀式に基づいているが、近年ではあまり厳密ではない

- きょうだいでいっしょに七五三をしたい場合に多少年齢がずれても何も問題はない

- 11月以外の季節で七五三を祝う事もできるが、季節ごとのメリット・デメリットがある

日本の伝統行事である七五三は、昔ながらの決まり事もたくさんあります。現代の生活で、それを全て守っていこうとすると、なかなか窮屈かもしれませんね。

数え年と満年齢どっちが多い?男の子と女の子で違いがある?お祝いする季節は決まっている?など、いろいろ気になりますが、近年は柔軟に考えられる風潮に変わってきています。

もちろん昔ながらの伝統を守ることは素敵なことですし、「どっちが多い?」と情報を集めて周囲の意見を取り入れることも大切です。

しかしどんな形の七五三であっても、親が子どもの成長と健康を大切に思って七五三をお祝いすることには変わりないですよね。

お子さんの成長やご家庭の状況に合わせてお祝いするのも、それぞれのご家庭の歴史になっていくと思います。

ぜひあなたも、伝統の良さも味わいつつ、ご家庭の歴史に残る素敵な七五三を過ごしてくださいね。

コメント