私

私中2の娘と小6の息子がいて、もうすぐ息子は修学旅行です。

お小遣いは〇千円まで。しかも手荷物検査もあります。

私のときは、その額じゃ足りなかったよ。来年は多めに持っていきたいから、隠し場所を知りたい!

お小遣いの隠し場所は、財布・ポーチ・ポケット・着替え・筆箱・バッグ奥があります。

物価上昇の止まらない今、お小遣いが心配になるのも当然ですよね。あなたも「隠し場所」を知りたくなりませんか?

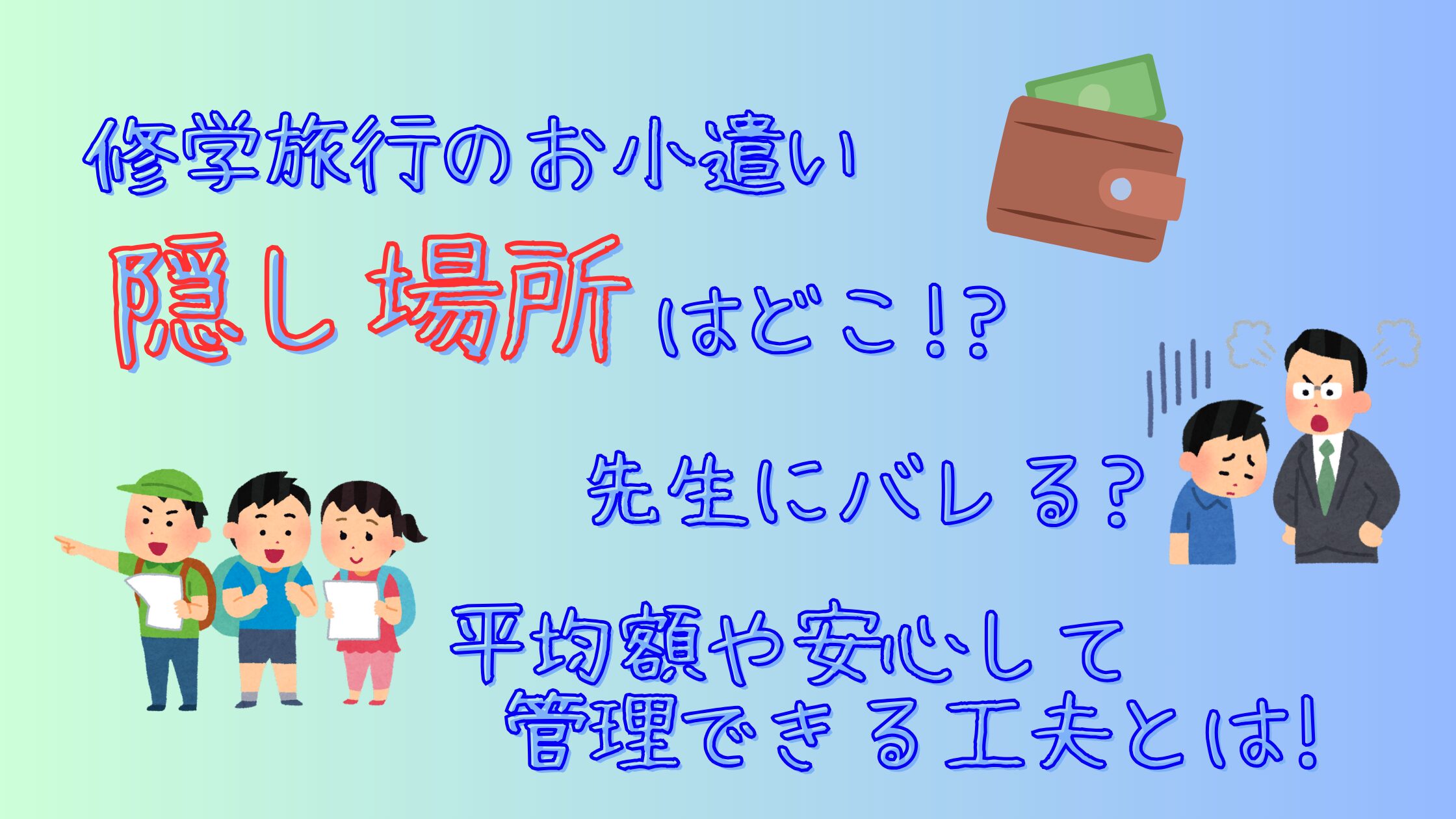

- 修学旅行のお小遣いの隠し場所

- 先生に注意される場合と予防策

- 親子で話し合う事前準備

- お小遣いを安心して管理する工夫

この記事を読めば、親子で安心してお小遣いを管理する方法がわかります。

少額でも持たせれば、万一の備えに。子どもは安心して修学旅行を楽しめ、親も不安なく送り出せますよ。

一緒に「お小遣いの取扱い方」を考えていきましょう♪

\お小遣い入れ決定版!/

修学旅行のお小遣いの隠し場所6選と選ぶポイント

修学旅行のお小遣い、決められた金額だけ持たせるのが基本ですよね。

決められたお小遣いで足りる?

もし落としたら?

盗まれたら?

親として不安はつきません。そこで、私・中2の娘・小6の息子の3人で「6つの隠し場所」について作戦会議をしました。整理すると次のようになります。

| 隠し場所 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ①財布 | 一番自然で使いやすい | 落とすと全額なくなる |

| ②ポーチ | 分けて管理しやすい | 男子はやや不自然に見えることも |

| ③ズボンや上着のポケット | すぐ取り出せる | 座ったときに落ちやすい |

| ④着替えの間 | 見つかりにくい | 毎回取り出すのが面倒 |

| ⑤筆箱の中 | 旅行に必ず持っていく | 鉛筆の芯や汚れが気になる |

| ⑥バッグ奥のポケット | 外から分かりにくい | 取り出しに時間がかかる |

それぞれ「手軽さ」「安全さ」「取り出しやすさ」のバランスが違うため、子どもによって合う・合わないが出てきます。

こうして比べてみると、「絶対に安全」な隠し場所はありません。

財布にまとめて入れると便利だけれどリスクが大きく、逆に奥にしまい込みすぎると今度は出しにくい。

財布やポーチなどの「手軽さ」と、着替えの間やバッグ奥などの「安全性」をどう組み合わせるかがポイントですね。

3人で6つの隠し場所を検討し、意見を出し合った結果、このように落ち着きました。

| 中2娘 | 「私はバッグ奥や着替えの間がいい。ちょっと面倒でも安心感あるし。」 |

|---|---|

| 小6息子 | 「僕はポケット派!すぐに出したいから。」 |

| 私 | 「両方の意見を取り入れて、財布やポケットに少し、残りを奥や着替えに分けるのがちょうどいいのかな。」 |

最終的には、本人が使いやすいと感じることと、親が安心できることの両方を満たすのがベストです。

修学旅行のお小遣いの隠し場所は、「分散+自分に合った取り出しやすさ」を軸に選ぶと、現実的かつ安全に使えますね。

それでは、6つの隠し場所を「手軽で使いやすい隠し場所」「安全重視の隠し場所」に分けて、1つずつ詳しく見ていきましょう。

「手軽さ」を取るか「安全性」を取るか、イメージしながら読んでみてくださいね。

手軽で使いやすい隠し場所

持ち運びや管理のしやすい隠し場所3カ所です。

- 財布の中の仕切りや内ポケット

- ポーチの仕切りスペースや小袋

- ズボンや上着のポケット

どの場所なら安全で、必要なときにすぐ取り出せるか、みんなでイメージを出し合いました。

まずは、子どもが自然に使える手軽な方法から検討してみましょう。

①財布の中の仕切りや内ポケット

財布は取り出しやすく整理もしやすいので、身近で使いやすい方法です。必要なときにサッと取り出せるため、管理も簡単です。

ただし、財布ごと落としたり盗まれたりした場合には、全額を失うリスクがあります。そのため、財布「だけ」に頼るのは少し不安が残ります。

友達も財布に入れる子多いけど、財布ごとなくしたら大変だよね。

親としても、少額を分けて持たせることで、落としたり盗まれたりしても大きな被害にならず、安心ですね。

\財布を忘れたりなくさないぞ!/

\女の子はカラフルにおしゃれに♪/

②ポーチの仕切りスペースや小袋

ポーチや小袋に少額ずつ分けて入れておけば、たとえ一袋を落としてしまっても被害を最小限にできます。

女の子は普段からポーチを使う子も多く、自然に持ち歩けますね。

男の子は、黒や紺などシンプルなナイロン製の小袋や、ジッパー付きの布ポーチなどの旅行用の薄型小物入れであれば、自然にバッグに入れられ、中身も見えず安心です。

黒なら自分のバッグに入れても目立たなくて良さそう!

\カバンの中で目立たなさNo.1は黒!/

③ズボン・上着のポケット

ズボンや上着のポケットも、取り出しやすく手軽な隠し場所として有効です。

ズボンが浅すぎると座ったときに落とす心配がありますが、深めのポケットや前後どちらか安定した場所を使えば、簡単に取り出せて管理しやすいです。

制服のジャケットやブレザーの内ポケットなら、男女問わずに自然に使え、座ったときに落とす心配も少なめですよ。

制服のない小学生男子なら、ズボンのポケットが手軽で自然な隠し場所になりますね。

内ポケットなら目立たないし、落とす心配も少ないからおすすめ!

僕ならズボンのポケットに入れるかな。手軽だし、座ったときも落ちにくい場所があるから安心。

安全重視の隠し場所(取り出しに工夫が必要)

取り出し方に工夫が必要ですが、さらに安全でバレにくい3カ所です。

- 着替えの間に挟む

- 筆箱の中

- バッグ奥のポケット(裏地に近い部分)

一見してお金が入っていると分かりにくいため、友達に見られても安心ですね。

取り出すときは時間に余裕のあるときに行うなど、事前に子どもとルールを決めておくとスムーズにいきますよ。

それでは、順番に見ていきましょう。

④着替えの間に挟む

畳んだシャツやズボンの間に、少額を入れた袋をそっと忍ばせる方法です。

頻繁に取り出すことがないので、安全度は比較的高め。手荷物検査の際も、カバンを開いただけではまず見つかりませんね。

ただし、着替えるときに気を抜くと袋ごと落としてしまうリスクもあります。旅行中に「すぐには使わないお金」を隠す場所として考えると現実的ですね。

着替えるときに落としたら困るからなあ…

そうそう。毎回使うお金じゃなくて、もしもの時用って感じだね。

分散して置くことで、全部なくす心配も減りますね。

⑤筆箱の中

筆記用具と一緒に、お金を小袋に入れて筆箱へ忍ばせる方法です。

学校生活に馴染んだ持ち物なので、手荷物検査でも不自然さがなく安心感がありますね。

ただし、鉛筆やシャープペンの芯で袋が汚れたり破れたりする可能性があり、実用面ではやや不安も残ります。

私の友達は筆箱に入れてた子もいたよ。でも鉛筆の芯がつきそうで、私はちょっと嫌かも。

うーん…でも筆箱って絶対持っていくから、入れててもバレにくそうだね。

お小遣いの全額を持たせず、分散して管理することで、安全性と使いやすさのバランスを取れますね。

⑥バッグ奥のポケット(裏地に近い部分)

バッグの裏地に近い奥まったポケットに入れておく方法です。外から見えにくいため、盗難やうっかり落とす心配が少なく、安全寄りの隠し場所といえます。

ただし、すぐに取り出したいときには探すのに時間がかかったり、買い物の列でモタモタしてしまうことも。

少額なら問題ないですが、多めに入れると存在を忘れてしまうリスクもあります。

バッグの奥だと安心だけど、取り出すのがちょっと大変そうね。

そうだね。僕なら買いたい時にすぐ出したいから嫌かも。

取り出しにくくても、安全性は高いので、残りのお金や予備を入れておくと安心ですね。

ここまで6つの隠し場所を見てきました。どこに分散させて隠すのか、親子でよく話し合って決めましょう。

\男女どちらもカッコいいリュック!/

修学旅行のお小遣いが先生にバレる場合と予防策5選

修学旅行でお小遣いを持たせるとき、親としてはつい心配になりますよね。「決めた金額で足りるかな?落としたり盗まれたりしたら…。」と、不安は尽きません。

実際には、先生がお小遣いを多く持っている生徒を発見しても、黙認されることが多いです。ただし、先生が注意せざるを得ない場合も。

- 友達に自慢してしまい、先生に知られた場合

- 友達に貸したりおごったりした場合

- お土産の量が明らかに多すぎる場合

- 学校でお小遣い帳をつけるとき、明らかに金額がオーバーしている場合

- 「親にお小遣いを多く渡されました」と報告した場合

多めに持っていったお小遣いがバレて先生から注意を受ける場合と、そうならないための予防策を見ていきましょう。

①友達に自慢してしまい、先生に知られた場合

先生にバレる中で、一番多いのはこの「友達に自慢」したことで発覚するケースです。

手荷物検査でバレるんじゃないの?!

手荷物検査を実施するとしても、カバンの中身を1つ1つ確認することは極まれな学校で、多くはカバンの中を軽く見る程度。お小遣いを隠していけばまずバレません。

そんな中、「今日〇万円持ってきたんだ~♪」と自慢したりふざけて口にしたことが、思わぬ形で先生に伝わってしまいます。

特に真面目な子やルールを守っているお子さんは、「先生に伝えなきゃ!」と考えることもあり、結果として先生の耳に入ってしまうのです。

「ルールを守った側が損をする」ようなことがあってはなりません。ルールを破ったことを高らかに自慢されたら、先生に報告するのは当然ですね。

立場上、報告された先生は叱らないといけません。これが一番多いケースです。

- 出発前に「お金の話は友達にしない」と約束しておく

- 「たくさん持ってる=すごい」ではなく、「うまく管理できる=かっこいい」という意識を持たせる

- 親も「多めに持たせてることは、親子の秘密」と伝えて安心させる

②友達に貸したり奢ったりした場合

これは友達同士で金銭のやり取りをしてトラブルに発展し、発覚するケースです。

小学生や中学生も、お小遣いが多めで気持ちが高ぶると、つい貸したり奢ったりしてしまうことも。後に金銭トラブルと発展し先生の耳に入りやすく、注意を受ける原因になります。

- 旅行前に「友達への貸し借りは絶対にしない」と確認しておく

- 「自分の分だけを管理する」習慣をつける

③お土産の量が明らかに多すぎる場合

お小遣いの範囲内で買えない高価なものや、両手に抱えきれない量の買い物だったり、明らかに使った金額がおかしいと見て分かる場合は、やむを得ず先生が動きます。

小学生や中学生でも、普段より大金が手に入ると、爆買いしてしまうこともありますね。

まだカバンに仕舞える程度ならまだバレない可能性もありますが、さすがに限度があります。先生としても叱りたくないと思いつつも、叱らざるを得ない状況ですね。

- お土産の予算を事前に決めて、子どもと確認する

- 「必要な分だけ買う」意識を持たせる

- バッグの容量を超えない量に制限する

④学校でお小遣い帳をつけるとき、明らかに金額がオーバーしている場合

学校によっては修学旅行終了後、金銭の記録として「お小遣い帳」を書いて提出させる場合があります。明らかにお小遣いを超えている場合は、ここで先生に注意を受けます。

せっかく楽しかった修学旅行も、帰ってから叱られては楽しさ半減ですよね。

提出時に数字が合わないと、先生は確認せざるを得ません。帰宅後のトラブルにならないよう、事前管理が大切です。

- 予備のお金は別にして、使った分だけ記録する

⑤「親にお小遣いを多く渡されました」と報告した場合

多めのお小遣いを渡すのは親や祖父母です。「渡されたけれどこれどうしよう…ルール違反してる…。」と子どもが不安になり、先生に報告するケースもあるのです。

親は「何で先生に報告したの!?」と思うでしょう。子どものために良かれと思って渡したはずなのに。

しかし、子どもがそれを望んでおらず、余計な不安を生じさせたのも事実です。ここに親子間の食い違いが生まれ、先生の耳に入ることになったのです。

親の善意が、余計なトラブルに繋がることもあるのです。

- 出発前に親子で金額を確認し、「多めに渡す場合は秘密にしておく」ことを話す

- 子どもが安心して管理できるよう、必要な分だけ手元に置く

- 子どもが不安にならないよう、しっかり話し合う

以上の5つが、先生に注意されやすい典型的なケースと予防策です。大部分の子どもは問題なく楽しい旅行を過ごせますが、ちょっとした油断でバレてしまうこともあります。

次章では、お小遣いの平均額とチェックリストなど親子で相談して決めるコツをご紹介します。

\これなら無くさない!/

修学旅行のお小遣い平均額は?事前に親子で話し合うコツ5選

修学旅行が近づくと、子どもは楽しみでワクワク、親は「お小遣いで足りるかな」「落としたらどうしよう」と不安になりますよね。

修学旅行のお小遣い平均額は、小6は3,000~5,000円、中3は5,000~10,000円です。

この額を基準として、子どもと一緒に「必要なお金」と「追加分」を決めていきましょう。

他の家庭ではどれくらい追加で持っていくのでしょうか?

お金の話で、しかもルール違反の話題でもあります。気軽に相談しづらいですよね。

まずは修学旅行の平均的なお小遣いの目安と、聞きづらかった「追加分」についてご紹介します。

修学旅行のお小遣い平均額は?

修学旅行のお小遣いは、小学生と中学生で差があります。口コミや体験談を見てみると、一般的な目安は次の通りです。

| 学年 | 平均額 | 内容 |

|---|---|---|

| 小6 | 3,000~5,000円 | お菓子や簡単なお土産、自由行動での軽食などを購入するのに十分な額とされています。 |

| 中3 | 5,000~10,000円 | お土産やおやつ、班行動の際のちょっとした支出なども考慮した金額です。 |

学校側が「一律で◯円まで」と指定するのは、お金のトラブルを防ぎ、みんなが平等に楽しめるようにするためです。

地域や行き先によって差があり、都市部や観光地ではやや高めになる傾向があります。

家庭にとっても懐の痛い話ですよね。

追加はいくらが目安?

追加で持たせる平均額は「上限額の3分の1~半分程度」を目安にする家庭が多いです。

例えば学校指定が5,000円なら、1,500〜2,500円程度を予備として持たせる形ですね。

間違えても木刀なんて買わないようにね!

確かに友達と話してた。こうやって相談してたら、木刀にお金を使うべきじゃないなって思ったよ。

平均額を参考に「何を買いたいか」「どのくらい自由に使えると楽しめるか」を一緒に考えましょう。無駄遣いを減らせるだけでなく、親も安心して修学旅行に送り出せますよ。

次は、親子で話し合いながら決めていく際のコツを5つご紹介します。

事前に親子で話し合って決めるコツ5選

お小遣いの平均額を目安にしながらも、最終的にいくらにするかは親子でしっかり話し合って決める、この事前準備が大切です。チェックリストをもとに、ルールも親子で共有できますよ。

下記のポイントを意識してみましょう。

- 子どもの「やりたいこと」を先に聞く

- 「学校からの上限」を基準に調整する

- 「使いすぎ防止」のルールを共有する

- 「残ったらどうするか」も決めておく

- 親子でルールを共有(チェックリスト)

事前に話し合えば、親も安心できますし、子どもも無駄遣いを防ぎながら楽しく過ごせますよ。

詳しくご紹介しますので、ぜひお子さんと話し合ってみてくださいね。

①子どもの「やりたいこと」を先に聞く

まずは子どもに「修学旅行で何を一番楽しみにしているの?」と聞いてみましょう。

「友達とお菓子を食べたい」「家族にお土産も買いたい」など、やりたいことを具体的に話してもらうと、必要なお金のイメージがはっきりしてきます。

この順番で考えると、親の「足りるかな?」という不安も和らぎやすいですよ。

例えば、子どもがイメージする必要金額を表にまとめてみましょう。

| 使い道 | 目安の金額 |

|---|---|

| お土産代 | 2000円 |

| 飲食代 | 500円 |

| 自由に使えるお金 | 500円 |

このように整理すれば、「合計いくら必要か」が自然に見えてきます。

②「学校からの上限」を基準に調整する

学校のプリントに「お小遣いは◯円まで」と書かれている場合は、まずはその額をベースに考えるのが基本です。

しかし、同じ「5,000円」でも、地域や旅行先によって実際の価値は違いますよね。

お土産の相場や食べ物の価格を、事前に親子でざっくり調べておくと安心です。

例えば「京都の清水寺周辺だとお土産は500〜1,000円くらいが多い」など、事前に調べて知っておけば「上限額の中でどこにお金を配分するか」がイメージしやすくなります。

③「使いすぎ防止」のルールを共有する

修学旅行中は気分が盛り上がっているので、「つい買いすぎた!」ということがよくあります。

そこで、下記のように親子で「使いすぎ防止」のルールを決めておくと安心です。

- 1日で使える上限をあらかじめ決めておく

- 友達と財布を見せ合って比較しない

- 隠し場所や予備のお金の話を友達にしない

こうしたルールを共有しておけば、余計なトラブルを避けられます。

④「残ったらどうするか」も決めておく

修学旅行では、想像していたよりもお金を使わずに余ることもあります。予備のお金に手を付けなかった場合もそうですね。

事前に「残ったお金はどうするのか」を親子で決めておくと安心です。

例えば、下記のように決めておきましょう。

- 残金はそのまま持ち帰る

- 帰宅後にお手伝いのごほうびとして自由に使ってよい

- 次の家族でのお出かけにまわす

もしお小遣いの上限よりも使わないで持ち帰ったら、僕は「決まった額でやりくりができた」ってことだね!

修学旅行をきっかけに、お金の使い方を学べるチャンスにもなりますね。

⑤事前に親子でルールを共有(チェックリスト)

事前に、そして出発前にも、以下のチェックリストを親子で一緒に確認しておきましょう。

- 使える金額の上限を決めておく(例:お土産は〇円以内、1日の自由行動は〇円まで)

- 「多めにお小遣いを持ってきた」と誰にも言わない

- 友達への「貸し借りや奢り」は絶対にしない

- 予備のお金は隠し場所に入れていく(隠し場所は親子で相談して決めたところ)

- 使わなかったお金は持ち帰る

- 困った時は先生に正直に相談していいと伝えておく

こうしてルールを共有しておけば、子ども自身も安心してお金を管理できますよ。

親も安心して修学旅行に送り出せます!

\可愛いとカッコいいを背負う/

修学旅行のお小遣いを安心して管理できる工夫2選

修学旅行が近づくと、親は「お小遣いが足りるかな」「落としたらどうしよう」と心配になりますよね。しかし、事前に準備とルールを決めておくことで、心配せずに済みますよ。

さらに、子ども自身が工夫してお金を管理できれば、修学旅行中も親子ともに安心です。下記の工夫で、荷物や現金の負担も軽くできますよ。

- 「交通系ICカード」をお小遣いの補助として持つ

- 「宅配サービス」を利用して荷物の負担を減らす

ここでは、修学旅行の荷物や現金の負担を減らしつつ、お金を無理なく管理できる2つの方法をご紹介します。

①「交通系ICカード」をお小遣いの補助として持つ

出発前に、子どもが「自分でお金を管理できる力」を育てておくことが大切です。

交通系ICカード(SuicaやPASMOなど)を活用すれば、お小遣いに加えて「足りなくなったときの補助」として安心感が生まれます。

多くの子どもはお小遣いの上限を守りますが、「万が一足りなくても補助できる」と思えるだけで、余裕を持って行動でき、計画的にお金を使う習慣も身につきます。

残高を意識して使うことで、計画的にお金を使う習慣も身につきます。

財布に入ってても自然だし、予備を入れてもバレないんじゃないかな。

パッと見ても残高は分からないし、補助で持っておけるのは助かるわ。

ただし、注意点もあります。

財布に交通系ICカードを入れて持ち歩く場合、財布を落とすとカードも現金も一緒になくなってしまいます。隠し場所に分散させて持たせるとより安心です。

②「宅配サービス」を利用して荷物の負担を減らす

お土産をたくさん買ったり現金を持ち歩いたりすると、子どもにとって荷物の負担が大きくなります。

購入したお土産を宅配便で自宅に送れば、帰りの移動も安全で快適になり、身軽に行動できるので安心です。

事前に『お土産は宅配で送れるよ』と伝えておくと、子どもも計画的に買い物できますね。

住所書いたメモを財布に入れておくと、宛名書きも困りません。

こうした工夫を取り入れれば、子どもは安心して旅行を楽しめ、親も荷物やお金の心配をせずに送り出せますよ。

\首から下げて、住所メモ入れて、準備は万端!?/

まとめ

- 修学旅行では、心配な親が決められた額以上を持たせることも多い

- お小遣いの隠し場所としては、管理しやすい財布・ポーチ・ポケット、安全重視なら着替え・筆箱・バッグ奥

- 実際にお小遣いを隠し場所に持っていたとしても、先生は黙認することもあるが、注意されることもある

- 先生から注意を受けるのは、友達に自慢したりお金の貸し借り、多すぎるお土産やお小遣い帳、自己申告のパターンがある

- 小学生が修学旅行のお小遣い平均額は3,000円~5,000円で、上限額の3分の1〜半分程度を追加で持たせる家庭が多い

- 最終的にいくら持っていくかは、親子でしっかり話し合って決めることが大切

- 交通系ICカードに追加分を入れれば、「足りなくなったときの補助」として活用でき、財布にあっても不自然ではない

- 購入したお土産は宅配便で自宅に送れば、身軽に行動できる

お小遣いの額や隠し場所に「絶対の正解」はありません。

大切なのは、「子どもが安心して使える方法」と「親が納得できる準備」を親子で一緒に考えることです。

そうして決めたやり方なら、たとえ少し不便でも「自分で管理できた」という経験が子どもの自信につながりますし、親も「これで大丈夫」と安心して送り出せますよ。

修学旅行は、お金の管理を含めて成長のチャンス。

一生に一度の特別な体験を、余計な不安なく楽しめるよう、事前にしっかり話し合い、安心して修学旅行に送り出しましょう。

愛情を注がれた子-特徴-保育園-300x158.jpg)

コメント