0歳と3歳の子どもがいます。平日もワンオペが当たり前。休日はパパがいるから少し休めるかなと期待するも、まさかの休日出勤でぐったりです。

私

私休日なのに、今日も1人で子ども2人の相手か…

ワンオペの休日、私は心も体も疲れて、出かける元気は残っていません。でも子ども達は元気いっぱいです。

ワンオペの休日で出かけない場合、子ども達と何をして過ごせばいいのか、調べてみました。

年齢に合わせた遊びの場を整えることで、子どもは夢中で遊び、ママは声かけをしながら見守るだけでワンオペ休日を無理なく過ごせて、少し休憩することもできます。

- 子ども年齢別の家でできる遊び方や過ごし方[0~2歳][3〜5歳][6歳以上]

- ワンオペで休日に出かけない選択をしたママの体験談4選

- ストレスフルなママの息抜き術5選

この記事を読んで、出かけないことでの罪悪感を減らして、つい頑張り過ぎてしまうあなたの気持ちが軽くなりますように。

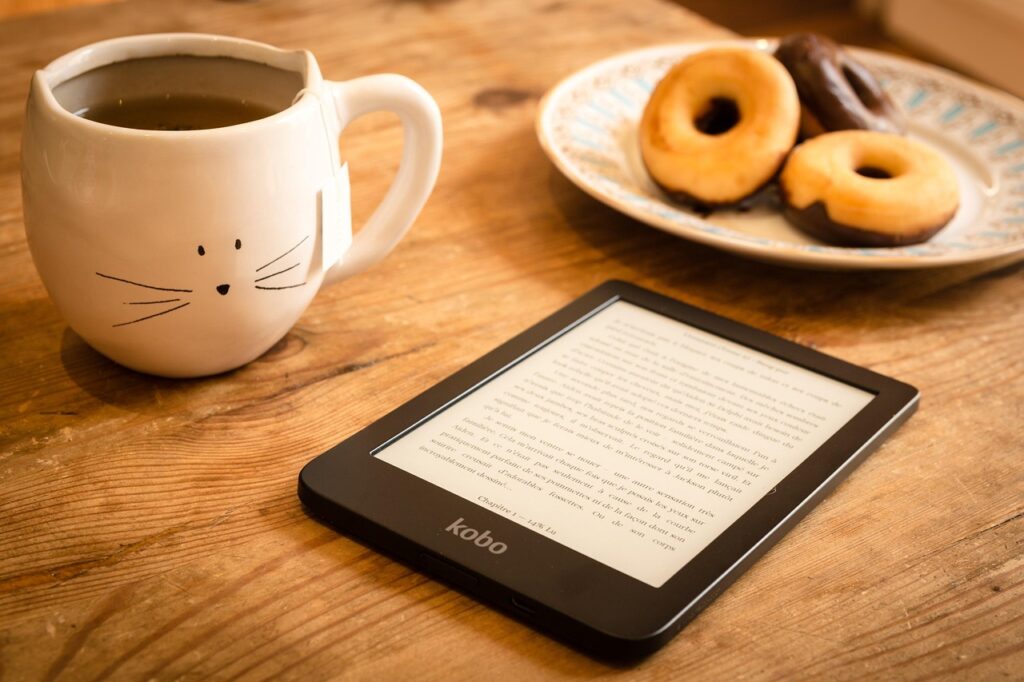

\涙なしでは読めない1冊/

ワンオペ休日出かけない!年齢別に楽しめる過ごし方

確かに私も疲れているから、出かけない方がいいけれど、そんな遊びや過ごし方があるの?

子どもも楽しめる遊びで、ママも無理なく過ごせる方法があると嬉しいですよね。

出かけないワンオペ休日も、子どもは年齢に合わせた遊びで楽しむことができます。無理せずに過ごす工夫が、子どもとの時間をもっと楽にしてくれます。

ワンオペ休日で出かけない選択をした日はもちろん、出かけられない雨の日や猛暑の日も使える遊びをご紹介します。

年齢別に[0~2歳][3〜5歳][6歳以上]に分けて、準備するもの、遊び方、ポイント、ママがちょっと楽になれる工夫も合わせてご紹介しています。

ママの無理せず、お子さんと一緒に楽しんでくださいね。

【0〜2歳】感触遊びや親子スキンシップで安心感アップ

親子で一緒にする0~2歳の遊びとして、触感ボックスと小麦粉ねんどをご紹介いたします。いろんな「触感」を取り入れた感触遊びを、体験させてあげましょう。

0~2歳は、目に見えるもの・耳に聞こえるもの・手で触れるものなど、五感を通じた刺激にとても敏感です。

特別な道具や出かけないワンオペ休日も、家の中で十分に楽しめて学びや成長にもつながりますよ。小さな遊びやスキンシップだけでも、子どもの心は満たされていきます。

2歳までの乳児が楽しめる遊びを3つご紹介します。

- 感触ボックス(0歳~)

- わらべ歌・手遊び歌(0歳~)

- 小麦粉ねんど(1歳半~)

一緒にいて何かしてあげたいと思うママは、もう十分に頑張っています。肩の力を抜いて、ただ“そばにいる”ことを大事にしてくださいね。

①感触ボックス(0歳~)

赤ちゃんから楽しめる、感触ボックスをご紹介いたします。

材料はすべて家にあるものでOK。お子さんのお気に入りの素材やアイテムが見つけられそうです。

【準備するもの】

ジップロック袋、タッパー、小箱など

【中に入れる素材】

すべて家にあるもので用意ができます

- ビニール袋

- ぬいぐるみ

- おもちゃ

- タオル

- スプーン

- おむつ

- ビニール袋 など

【遊び方】

- 素材ごとに袋や小箱に入れて、赤ちゃんに触ってもらう

- 「フワフワだね〜」「ガサガサするね〜」など語りかけながら一緒に遊びましょう

【ポイント】

- 舐めても安全な素材にし、誤飲しそうなものはママが付き添って管理

- 赤ちゃんが興味を示した素材・ものを繰り返し触らせてOK

【工夫】特別な道具を使わないことで、準備がすぐに出来ます。兄弟がいる場合は、感触の違うものを集めてきてもらうゲームにもなりますよ。

つるつる、ザラザラ、フワフワやガザガサはどこだろう?

僕が家の中を探して、ものを集めてくるよ!

ワンオペで毎日つきっきりでお子さんと一緒に過ごすママは本当に大変です。お子さんがママに笑顔を向けてくれたら嬉しいですよね。

次に、小麦粉ねんどをご紹介いたします。

②わらべ歌・手遊び歌(0歳~)

親子でスキンシップをとりながら遊べるわらべうたや手遊び歌で、ママの手と声で安心感を育てます。ママの温もりが一番の安心材料なのです。

こちらの動画で紹介しているわらべ歌は、すぐに出来そうなものばかり!とても分かりやすい動画なので、お子さんと一緒に見ながらも楽しんでくださいね。

【工夫】ママの体力に合わせて真似しやすいものを動画で探しましょう。一緒に動画を見ながらもできますので、無理なく、一緒に楽しむことができます。

薄い布を赤ちゃんにかけてあげると喜ぶのは、私も良くやっていました♪

ママのひざに乗せてゆらゆら~からのズシン!も鉄板ですね。あの笑顔を私は今でも覚えています。今しかできない触れ合いを楽しんでください。

③小麦粉ねんど(1歳半~)

小麦粉を使ってねんどを作れます。小麦粉アレルギーの方は、米粉を使っても出来ますので、休日で時間にゆとりがある時、お子さんとたっぷり遊べますよ。

【準備するもの】

- 小麦粉(小麦粉アレルギーの場合は米粉) 100g

- 水 30㏄

- 食用油 大さじ1

- 塩 少々

- 色付けに食紅やカレー粉、コーヒー、粉末緑茶など

【作り方】

色付け以外のものをボールに入れて、混ぜる!こねる!まとまってから色付け!で完成です。※粉っぽい時には水を少しずつ足しながら調整してください

【遊び方】

- 自由に触ったり、ちぎったり、握ったり

- 「にゅるにゅる」「プニプニ」など音や感触の言葉で反応を楽しむ

【ポイント】

- 安全素材で誤飲してもある程度安心

- 保存はビニール袋に入れて冷蔵庫へ。1週間近く持ちますが、匂いがついてきたら処分しましょう

- 口に入れるのが減ってきた1歳後半からがおすすめ

【工夫】子どもと一緒にやることでママの負担が減ります。口にしてしまっても大丈夫なものを使うことで、子どもの遊ぶ様子を安心して見守れます。

※ママの体力的に一緒にやるのも大変な場合は、無理せず、余裕のある時にお試しください。

これも上の子が大活躍しそうです!一緒に材料を入れてもらったり、混ぜたりこねたり。いろんな感触も体験できますね。

今まで知らなかった触り心地に驚くでしょう。夢中で遊びだしたら、ママは少し休憩ができそうですね。

【3〜5歳】想像力を引き出す遊びと簡単工作で集中力アップ

3~5歳は、想像力がぐんと伸びてくる時期です。おままごとの「ごっこ遊び」や「工作」など、自分で考えて表現する遊びが楽しくなってくる年齢でもあります。

ごっこ遊びや工作は、ただ楽しいだけでなく、手先の器用さや表現力・集中力・達成感も育ててくれますよ。

3歳~5歳の幼児向け遊びとして、以下の3つをご紹介します。

- お店屋さんごっこ

- 人形・ぬいぐるみ劇場

- 折り紙・ちぎり絵・はさみ遊び

- 空き箱やトイレットペーパーの芯で創作

ワンオペ休日は子どもの遊ぶ時間がたっぷりありますね。ごっこ遊びに工作、夢中で遊んでもらいましょう。

①お店屋さんごっこ

お店屋さんのごっこ遊びをご紹介します。

好きなお店屋さんをテーマにして作りあげると、より楽しく遊べそうですね。

【準備するもの】

- 不要になった紙コップや空き箱、折り紙、ペンなど

- 小物でぬいぐるみ、おもちゃのお金、レジ袋、お金を乗せるトレーなど

※小物は手作りもOK、100円均一でもすべて手に入りますよ

【遊び方】

- 「ケーキ屋さん」「スーパー」「おもちゃ屋さん」など、子どもにテーマを決めてもらいましょう

- 店員さんとお客さんに役割分担

- 「いらっしゃいませ〜」「〇〇円です」などのやり取りを楽しむ

【ポイント】

お店を作るところから一緒に始めると、より入り込んで集中力UP!

【工夫】普段のお買い物中にたくさん話しかけてあげてください。店員さんの存在を認識し、言葉使いや会計のやりとりを観察することが遊びに繋がりますね。

観察した言葉を思い出して使うでしょう。一度遊び始めると、ひとりで延々と遊び続けるお子さんもいるそうですよ!

最近は電子マネーが主流ですが、お買い物ゲームとして、お金の使い方や計算方法も学べたりもしますね。

お子さんは何のお店を選ぶでしょうか?何を売るのか、何を買うのか、想像がどんどん膨らみますね。

②人形・ぬいぐるみ劇場

ママにお話をするのが大好きなお子さんには、人形・ぬいぐるみ劇場の遊びがぴったりです。自分でお話しを作ったり、ママはこの役ねと指示されるのも楽しみ方ですね。

【準備するもの】

- 家にある人形やぬいぐるみなど、劇団員や観客になってくれるもの

- 舞台の場となるテーブルや段ボール箱で作ったステージなど、専用の舞台があればさらにテンションがUP!

【遊び方】

- ぬいぐるみたちに名前をつけて、物語を作る

- ママが1人だけ声を担当して、あとは子どもにストーリーを委ねてもOK

物語はお子さんにお任せ。ママにお話を読んでもらいながらストーリーをなぞることもできます。

【ポイント】

- お子さんが自己表現や創造力を発揮できる場となれば、お子さんのストレス解消も期待できます

- 少し離れて見守りながらの観客になれると、ママは合いの手を入れるだけで少し楽に

- 静かに絵本を読んでもらいたいお子さんには、ママはそうしてあげましょう

【工夫】お子さんの役に合わせて、ママの役割が違ってきます。お子さんに「ママは何の役になろうかな?」と聞くことで、お子さんのイメージがより具体的になりますよ。

僕はトーマスが大好きで、トーマスのおもちゃを使って、ママと一緒にお話しを進めていくよ!

セリフを話したり、効果音を出したり。これも劇場遊びの1つかと思います。

「楽しいね」「すごいね」と共感しながら見守るだけで、子どもは安心してのびのびと世界を広げていきますよ。

自分の世界をこの年齢で表現出来たらすごいですよね。ママは観客第1号であり、お子さんのファン第1号です。心行くまで楽しんでください♪

③折り紙・ちぎり絵・はさみ遊び

はさみやシールなどの遊びに興味を持ち始めたお子さんに、折り紙・ちぎり絵・はさみ遊びはいかがでしょう。

指先の運動は脳に刺激を与え、言語力や思考力、記憶力、運動能力などをつかさどる大脳の発達に、効果的だと言われています。

工作がどんどんお家に増えていき、子どもの作品の成長も見られますね。

【準備するもの】

折り紙、チラシや新聞紙、子ども用ハサミ、のり、クレヨンなど

【遊び方】

- 折り紙で好きなものを作ってみる 幼児と一緒に楽しむ折り紙。生き物や季節、身近なもので折ってみようの猫は、折り紙が初めてでも挑戦しやすそうですよ。

- ちぎった紙を台紙にペタペタ貼って「お花畑」「海の中」などのテーマで作品作り

- 切った紙を「ごはん」「ケーキ」などと見立ててごっこ遊びに展開するのもありですね!

【ポイント】

- 正解のない遊びなので、「自分で工夫する力」が伸びる

- ママが褒めながら見守るだけでも子どもは大満足

【工夫】お子さんがたとえ角がずれていても、間違えていても、ママは口出ししないことです。失敗も立派な経験の1つ。助けを求められたらそこでお手伝いをしましょう。

折り紙は角を合わせたりして難しそうと思うかもしれませんが、それも立派な挑戦です!完璧を求めないのもコツですよ。

「ママ見てみてー!」と声が聞こえてきそうです。工作で散らかった部屋は、のんびりと一緒に片づけましょう。

④空き箱やトイレットペーパーの芯で創作

切って貼って、何ができるか楽しみですね。思いもよらないものを完成させたら、ぜひお子さんに質問してみましょう。

【準備するもの】

- 牛乳パック、ラップの芯、空き箱、ペットボトルキャップなど

- テープ、のり、シール、クレヨンなど

【遊び方】

- 「ロボット」「車」「おうち」など、テーマを決めて組み立てる

- 名前をつけたり、物語を作ったりして遊びにつなげる

【ポイント】

- 基本的に子どもに任せる

- 「廃材は勝手に使っていいコーナー」を作ると自分で自由に創作しやすいく、ママは「何作ってるの?」と声かけだけで会話も弾みます

- 「見守るスタイル」で関わることで、子どものペースに任せ、ママは途中でお茶休憩でも◎

【工夫】子どもが困って助けを求めた場合のみに、ママがお手伝いをしましょう!基本は子どもにお任せとすることで、自分で考える力も養えます。

「すごいね!」「どうやったの?」「これ教えて!」の一言で、子どもはさらにやる気が加速します。

どんなテーマでどんな作品が出来上がるか。作品作りにママが興味を持って聞くと、たくさん説明してくれそうですね。もくもくと作っていたら、見守りながらママは休憩しましょう。

【6歳以上】ルール遊びや簡単な家事体験で自主性を育む

この時期にぴったりなのが、ルールを理解しながら楽しめる遊びやちょっとした“お手伝い”の経験。考える力・責任感・達成感を養い、ママも少し楽ができるようになります。

遊びの中にルールや工夫を取り入れたり、ちょっとした家事を任せてみたり。それだけで子どもはどんどん自信をつけていきます。

6歳を過ぎると、子どもは「できること」が一気に増え、「自分でやってみたい」「任されたい」といった自主性も芽生えてきます。

6歳以上の室内遊びとして以下の3つをご紹介します。

- トランプ・UNO・すごろく・オセロなどの“ルールゲーム”

- 家事を“手伝い”じゃなく“体験”として楽しむ

- 自主性を育てる“ちょっとだけ任せてみる”工夫

まだまだ甘えたいお子さんは、「ママと一緒にやれること」を探して、お手伝いを見つけてくれるかもしれませんね。

上の子はまだ3歳ですが、カードゲームもオセロも好きです。これからのために6歳もチェックしていきます!

①トランプ・UNO・すごろく・オセロなどの“ルールゲーム”

ルールを理解して楽しむるのも、大きくなった証拠ですね。簡単なルールのゲームなら、ママも一緒に楽しめてコミュニケーションの時間になります。

1対1で戦うオセロや将棋、囲碁、チェスなど、盤上の上で戦うゲームも面白いものです。

【効果】

順番を守る、負けても我慢する、勝つために考える

→ 社会性・論理的思考・感情コントロールが自然に育ちます。

【おすすめポイント】

- 一度ルールを覚えれば、子どもだけでも遊べる

- 「ママも一緒に!」と言われても、1回10分〜15分の短時間でできる

- 負けても泣かなくなった時は成長の証!

【例えばこんな遊び】

- ババ抜き、神経衰弱(記憶力&集中力アップ)

- UNO、ドブル、ナンジャモンジャ(テンポ感が楽しい)

- サイコロやすごろくで「マイルール」を追加して遊んでもOK!

【工夫】決まった遊びを何度も何度も繰り返すことも多いです。ママが長い時間で疲れたら、一緒に休憩しない?と言うのもありですね。

年齢に達していなくても、遊びの興味が広がります。

将棋ってカッコいいな!難しそうだけどやってみたい!

興味があるのね。パパも将棋得意だし、ママも一緒にやってみようかな。

対戦することで、遊びの幅もグッと広がりそうですね。

\我が家はこれを買って始めます/

②家事を“手伝い”じゃなく“体験”として楽しむ

6歳ごろになると、簡単な作業であれば十分戦力になります。「任される」「できた!」という経験は自己肯定感を大きく育てます。

| 家事内容 | 難易度 | ポイント・工夫 |

|---|---|---|

| ごはんの盛り付け | ★☆☆ | 自分で盛ると食欲もUP |

| 洗濯ものたたみ | ★★☆ | タオルや靴下からスタート |

| テーブル拭き | ★☆☆ | 食前にお願いすると習慣になりやすい |

| おやつ作り | ★★★ | トッピングだけ担当させる、ゼリーやホットケーキも◎ |

【声かけ例】

- 「ママ、助かった〜!」→役に立てたと実感できる

- 「これ全部自分でできたのすごいね!」→達成感と自信につながる

【工夫】簡単なものからお願いしましょう!やり方を丁寧に教えてあげることで、やってくれる確率は上がります。

【チョコバナナケーキの準備が5分!】バナナと卵とココアパウダー大さじ1で出来ます。

②卵を割って、混ぜる

③ココアパウダー大さじ1を混ぜる

包丁を使う場面は、ママのフォローも入っていましたね。それ以外はお子さんが混ぜ混ぜして、生地の完成です。

レンジ500W3分10秒

あっという間の出来上がり♪

難しいところはママがお手伝い。楽しく美味しく食べれるといいですよね。時間のある休日に、のんびり作るのも楽しそうです。

お手伝いを嫌がる場合、無理にやってもらうのはお互いにストレスです。お子さんのやりたい時にお願いするぐらいが、ちょうどいい距離間だったりもしますね。

「ありがとう!」「ママ助かったよー!」と、ちょっと大げさにリアクションをとってみるのもありですね。

③自主性を育てる“ちょっとだけ任せてみる”ポイント

ママが頑張りすぎず、「ちょっと頼る」「少し離れる」工夫を取り入れることで、ワンオペ休日も少しずつラクに、そして楽しくなっていけそうです。

おうちの中で“責任ある役割”を持たせる

- 「今日のメニューを決めていい係」

- 「お花に水やりする係」

- 「ゴミの日にママに教えてくれる係」など

→ 子どもが“自分の役割”を持つことで、家の一員としての意識が芽生えます。

ママからちょっと離れて”自分でやる時間”をつくる

- 好きな本を読む

- 知育アプリを使う

- 折り紙・パズルなどに集中させる など

→ 自分の世界に没頭できる時間は、親からの信頼を感じられる大事な時間にもなります。

\ルールは角と角をくっつけるだけ!最大4人で遊べる世界中で大人気のボードゲーム/

休日ワンオペがつらいのは私だけ?ママ体験談4選

休日なのに、なんで私だけこんなにつらいんだろう…

家族で出かけている人ばかりに見えて、私ってダメなのかな…

休日のワンオペ育児をしている時、そんなふうに感じたことはありませんか?

実は、ワンオペの休日がつらいと悩んでいるママはたくさんいます。ひとりではありません。

パパが休日出勤や趣味で不在、実家は遠方。子どもと自分だけの「ワンオペ休日」が続くと、ふとした瞬間に孤独感が押し寄せてくるものです。

他のママは、どうつらいと悩んでいるのでしょうか?体験談を集めました。

私ばっかりって何度も思った!【2歳男児・5歳女児のママ/30代後半】

家計を支えてくれているのはパパ。わかっている、感謝もしてる。だけど時々、自分だって「外に出たい」「誰かに頼られたい」って思うことありませんか?

私も何度もあります。そんなママの声を見つけました。

夫は平日フルで働いているけど、飲み会も行けるし、帰宅後はスマホでひと息つける時間がある。休日も一番に起きるのは私で、夫は昼近くまで寝てたりして…。

「たまの休みなんだから寝かせてよ」って言われたこともあって、いや、私も寝たいよ!って心の中で叫んでました。

朝から晩まで子ども優先・家庭優先で動いてるのに、自分の時間がないまま一日が終わると、もう涙しか出なくて…。「私ばっかり」って何度思ったか分かりません。

最近は、夫に正直に話して、「午前中だけでいいから交代して」ってお願いするようになりました。

ちょっとの時間でも、ひとりになれるって思えると、それだけで気持ちが違います。

勇気をふりしぼって、パパに気持ちを伝えたことで、ママの気持ちがふっと軽くなれたんですね。

私ばっかり…と思う気持ち、抱えているママは多いんです。パパに言うには勇気がいると思いますが、頼る勇気を持ってください。「頼る」ことは甘えじゃなくて、家族としての相談です。

頑張りすぎず、ママの心もちゃんと大事にしてあげてくださいね。

SNSの世界はみんなキラキラして見える【3歳男児のママ/30代前半】

SNSが身近な存在になり、私たちは情報収集が簡単にできます。知りたい情報の隣には、楽しそうな様子の家族や、お出かけや、幸せそうな投稿が、やけにまぶしく見えてきます。

疲れているときほど、キラキラした投稿が目に付きやすく敏感になります。隣の芝生は青い。他人の物は良く見えてしまうものです。

こんな声を見つけました。

「夫は土日も仕事。保育園が休みの日は、子どもと一日中家にいて気が滅入ってました。

周りは家族で出かけてるのに…って思うと、SNSを見るたびに落ち込んで。

でも友達に話してみたら、『うちもそうだよ!』って言われて、すごくホッとしました。」

実際に話してみると、「私も」「うちも同じ」という声が返ってくることが多いんですよね。

それだけ、ワンオペ休日に悩んでいるママはたくさんいるということですね。共感を得られてとホッとする気持ち、経験のあるママも多いのではないでしょうか。

また、キラキラの投稿をしたママや家族ですが、そこに至るまでには大変な苦労があったはず。あくまでもSNSの投稿は「キラキラ場面の切り取り」に過ぎないのです。

もしかしたら、このママも苦労してきたのかな…ここまで大変だったんだろうな…と想像すると、ちょっと違った見方ができるかも知れませんね。

「ひとりで頑張る」が当たり前の日々【2歳女児のママ/30代後半】

ワンオペは他に頼る人がいない状態で、ママと子どもだけの世界で育児が進みます。休日もパパは仕事、実家は遠い、他の頼り先もないとなると、自分が頑張るしかありません。

こういった声を見つけました。

「夫は土日も仕事でいないし、私の実家も遠くて、子どもとふたりで過ごすのが当たり前になっていました。

何でも一人でやるのが普通になりすぎて、『頼る』って選択肢がそもそも頭になかったんです。

でも、ある日子どもと一緒に体調を崩した時、さすがに限界がきて、初めて実家に電話してみたんです。

『なんでもっと早く言ってくれなかったの?』って母に言われて、やっと気が抜けて泣きました。

それ以来、無理しないで「助けて」って言うのも大事だなって思うようになりました。」

私はこれを読んで泣きました。実家も遠いと、頼るにも勇気がいっただろうなって思います。

「助けて」と言うことは、甘えではなく「自分を守る選択」です。無理をしない育児こそが、子どもとの時間を大切にする第一歩です。

ひとりで抱えこまなくても大丈夫。頼った先に、ちょっとした安心や笑顔が待っています。

頑張って外出したのに疲れてしまった【4歳女児のママ/30代半ば】

ワンオペの休日、どこかに出かけなくちゃ…と急き立てられるように出かけた経験も、多くの方がされていました。「出かけない=悪い事」のように、罪悪感を感じていたそうです。

同じように感じていた声を見つけました。

せっかくの休日だし、どこか連れて行かなきゃと思って公園に行ったんです。でも、荷物も多いし、トイレのたびにバタバタ…帰る頃には私がぐったり。

子どもは楽しそうだったけど、私の余裕はゼロでした。「行かない」という選択もあっていいんだなって、最近やっと思えるようになりました。

子どもか楽しそうならまぁ良いか!と思えるのは、きっと自分に余裕がある時なんだろうなって思います。

だからこそ、ママの“つらい”に気づいてあげるのは、まず自分自身なんですよね。無理に出かけなくても、ゆったり過ごす時間が必要な日だって必ずあります。

「頑張らない休日」も、子どもにとっては大切なママとの思い出になりますよ。

その他ワンオペママの体験談

他にも、ママの声はまだまだありました。

つらい、しんどいと感じるのは、ちゃんと向き合っている証拠でもあります。同じように悩んでいるママたちの声は、きっとママの安心材料になってくれるでしょう。

ワンオペの休日。「下の子が泣いてる横で、上の子が『遊んでよ〜!』って叫ぶ。寝不足だったこともあって『もう無理!』って大きな声で言ってしまいました。

その後、子どもたちがしーんとして…自己嫌悪。寝かしつけたあと泣きました。

次の日、思いきって『ママも昨日は疲れてたんだ、ごめんね』って言ったら、娘が『うん、ママもがんばってた』って。救われました。」

こんな声もあります。

一日中パジャマで、テレビ見せっぱなしで、何もしなかった日がありました。

寝かしつけのとき、『今日ぜんぜん遊んであげられなかったな…』と口にしたら、娘が『ママとおうちにいられてうれしかった』って言ったんです。

涙がこぼれて、「ありがとう…」って子どもを抱きしめした。“何をしたか”より“誰といたか”が大事なんだなって思いました。

こうした声は、同じようにワンオペの休日を頑張るママたちの励みになります。

「私だけじゃないんだ」「みんな、いろんな感情を抱えながら子育てしてるんだ」そんなふうに思えるだけで、気持ちがふっと軽くなることもありますよね。

完璧じゃなくても、イライラしても、泣いてしまっても大丈夫。ママも、子どもも、今日を過ごせたことがすでに素晴らしいことなんです。

いつも子どものために頑張るママに届けたい、ママの息抜き術をご紹介いたします。

\頑張りも努力も心配も不安も罪悪感も全部丸ごと受け入れる1冊/

ワンオペ休日でもストレス軽減させる息抜き術5選

ワンオペで迎える休日。朝からご飯、着替え、遊びの相手、お昼寝、おやつ、夜ご飯、お風呂…終わりの見えないタスクに追われながら、ふと気づくと深いため息が出てきます。

疲れてるのに休めない…

息抜きしたいけど、子どもがいると無理だよね…

そんなふうに思ってしまうママへ、まず伝えたいことがあります。ママだって、息抜きしていいんです。むしろ、“ちゃんと休むこと”が、家族みんなにとっても大切なことなのです。

休日までワンオペでストレスたまってるかもと思うあなたは、まず自分がメンテナンスが必要な状態だと知って息抜きをしてみましょう!

息抜きは必要なメンテナンス

ママも休息は必要不可欠です。ママだって休みたいし、余裕がなければイライラもストレスも溜ります。やがて爆発してしまったり、自己嫌悪でいっぱいになったり…。

無理にがんばり続けると、心も体もすり減ってしまいます。当たり前ですが、ママも1人の人間です。

だからこそ、意識的に「息抜き」を取り入れることが、必要不可欠なケアなんです。それは決して甘えではなく、「長く元気で育児を続けるためのメンテナンス」です。

息抜きをすることによって、ストレスが軽減されたりもしますね。心の弱った部分を整えていきましょう。

毎日を頑張り過ぎてストレスフルなママに伝えたい、息抜き術5選をご紹介いたします。

子どもがいてもできる!ちいさな「息抜き術」

休日でもワンオペでもできる。息抜きの方法にはどんなものがあるのでしょうか?

- お昼寝タイムに「おひとり様おやつタイム」

- 寝かしつけ後の「プチご褒美タイム」

- 子どもと一緒に「ゴロゴロタイム」を正当化する

- 音で気分を切り替える

- SNSで「言える場所」を持つ

ママが息抜きできると、心に余白が生まれます。

ストレスが減ったことで子どもへの声かけが少し柔らかくなったり、笑顔の回数が自然と増えたり、子どもも安心して穏やかに過ごせるようになります。

ママの息抜きは、結果的に子どもにとっても、良い影響をもたらしてくれるのです。

ママたちが実際にやっている息抜き術①~⑤を、詳しくご説明いたします。

①お昼寝タイムに「おひとり様おやつタイム」

平日も休日も、ワンオペ育児中は四六時中子どもに呼ばれ、話しかけられ、気を配り続けています。だからこそ、“話しかけられない時間”はママの心の回復タイム。

子どもがお昼寝をしたら、「一緒に寝なきゃ」「家事を片付けなきゃ」ではなく、おやつと一緒に心もゆるませてあげてください。

- 自分の好きなお菓子(コンビニスイーツ、クッキー、フルーツなど)

- 温かい飲み物(コーヒー、ハーブティー、甘酒など)

- スマホ or 本(何も見ないでぼーっとしてももちろんOK)

家事は後回し。お昼寝中のたった15分でも、「何もしない」「好きなことだけする」時間があると、その後のストレスの感じ方や疲れがぜんぜん違ってきます。

『この時間は、私が元気でいるためのエネルギーチャージ』ママ自身を大切にする習慣として、取り入れてみてください。

自分に優しくなれると、子どもにも、周りにももっと優しくなれます。

②寝かしつけ後の「プチご褒美タイム」

子どもを寝かしつけた後、「洗い物しなきゃ」「洗濯物畳まなきゃ」とやることが山積み…。でも、全部終わらせてからじゃないと休んじゃダメなんて決まりはありませんよね。

大事なのは、ママがその日一日を終える前に、自分に戻る時間、自分のために使う時間を確保することなんです。それがあるだけで翌日の気力がまるで違います。

- 見たい動画を観る(1本だけ、30分だけと時間を区切ることで、罪悪感も軽減されます)

- キャンドルやアロマで空間を変える

- 心地よい音楽を流す

- スマホを使わず、好きな雑誌やエッセイを読む

- 小さなノートに“今日よかったこと”を3つ書く(自分を癒す効果◎) など

日常→非日常へのスイッチが入り、心がほっとゆるむ空間になります。自分をいたわり、満たすことは、家族のためにもなるケアなのです。

明日もきっと優しくされますよ。自分をいたわってから、残りの家事をもうひと頑張りしましょう。

③子どもと一緒に「ゴロゴロタイム」を正当化する

ワンオペの休日の今日、もう何もしたくない、体が動かない…。そんな日があっても、ママが悪いわけじゃありません。

疲れていることに気づいて「休む選択をする」ことが、すごく大事なこと。そんなときは思い切って「今日はゴロゴロデーだよ」と宣言してしまいましょう。

- ソファや布団に一緒に寝転がる

- お気に入りの絵本を何冊か並べる

- 子ども番組ややさしい音楽を流す

- 「ママにぎゅーして」など、スキンシップ多めで など

子どもは「ママと一緒にいられること」が一番の喜びです。動き回らなくても、ぴったりくっついてる安心感が、子どもの心を満たしてくれます。

『こんな日があってもいい』そう割り切って、子どもと一緒にゴロゴロタイムを楽しんでくださいね♪

④音で気分を切り替える

気持ちが沈みそうなとき、部屋の空気がどんよりしてるとき。そんなときは、音の力を借りてリセットしてみましょう。

J-POP・洋楽・ピアノ・アニメソングなど何でもOK! YouTubeやSpotifyで“朝の音楽”“ごきげんプレイリスト”を探してみたり、料理や掃除のときに軽快なBGMをかけて家事効率もアップ!

今これを聴いたらちょっと元気になれる。そんな“ごきげんスイッチ”としての音楽を持っておくと、気分の浮き沈みに振り回されにくくなります。

子どものお気に入りが見つかったり、ノリノリで踊りだしたり♪ご機嫌になってくれたらママも嬉しいですね。

⑤SNSで「言える場所」を持つ

孤独を感じやすいワンオペ育児。身近に話せる人がいないと、「つらい」「もう限界かも」と思っても、ストレスを飲み込んで溜めてしまいがちです。

SNSという“つながりの逃げ道”をひとつ持っておくことは、心のよりどころになります。

「直接誰かに会う元気はないけど、誰かに聞いてほしい」そんなとき、“受け止めてもらえる場所”があるだけで、気持ちは大きく違ってきますね。

そこで、SNSで落ち込まないためのコツを4つ、ご紹介いたします。

SNSで落ち込まないためのコツ4選

| コツ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 比べないマイルール | ・疲れたら閉じる ・時間決める ・夜見ない | 心が敏感なときは、自分を守るルールが大切 |

| ② 見る相手を選ぶ | ・共感系・ゆる育児アカ中心に見る ・見て気分が沈む投稿はフォローを外す | 気分が沈むアカウントはそっと離れて、心が楽になる人だけに |

| ③ つぶやくに切り替える | ・愚痴や日常を吐き出すだけでも◎ | 「わかる!」の反応が心の支えに |

| ④ 比較して落ち込みそうならオフ | ・SNSは他人の一瞬 ・自分の今日を思い返す | 比較しそうになったら、スマホを置いて深呼吸 |

無理に見なくていい。自分を傷つけない情報だけを選んでいい。繋がりたいときだけ、繋がればいい。

SNSで落ち込んだり、私、何やってるんだろ…と感じたら、SNSを閉じて今の自分に目を向けてください。子どもと笑った瞬間、がんばったご飯、その全部がちゃんと価値ある時間です。

誰かと比べなくても、あなたの毎日には“意味”があります。SNSじゃなく、子どもの笑顔がそれをちゃんと教えてくれますよ。

以下の記事では、ワンオペによるイライラやストレスの解消法についてもご紹介しています。ぜひ、参考にしてみてください。

\たまには1人でゆっくり入浴タイム♪疲れた心も癒されそう/

まとめ

- 年齢に合わせた遊びの場を整えることで、子どもは夢中で遊び、ママは声かけをしながら見守るだけでワンオペ休日も無理なく過ごせ、少し休憩もできる

- 親子で一緒にする0~2歳の遊びとして①触感ボックス②わらべ歌・手遊び歌③小麦粉ねんどがある

- 3〜5歳むけ屋内遊びとして①お店屋さんごっこ②人形・ぬいぐるみ劇場③折り紙・ちぎり絵・はさみ遊び④トイレットペーパーの芯などを使った工作がある

- 6歳以上向けの遊びとして①トランプ・UNO・すごろく・オセロなどの“ルールゲーム”②家事を手伝いではなく体験として楽しんでもらい自主性を育むがある

- 自主性を育てる“ちょっとだけ任せてみる”工夫として「おうちの中で“責任ある役割”を持たせる」「ママからちょっと離れて”自分でやる時間”をつくる」がある

- ワンオペの休日がつらいと悩んでいるママは多く、体験談は共感できるものばかり

- ママの息抜き術5選は①おひとり様おやつタイム②プチご褒美タイム③ゴロゴロタイム④音で気分を切り替える⑤SNSで言える場所を持つ

- SNSで落ち込まないコツ4選は①比べないマイルール②見る相手を選ぶ③つぶやく方にシフト④比較して落ち込みそうならオフ

ワンオペで迎える休日は、心も体もすり減ります。それでもどこにも出かけないでいると、どこか後ろめたさや孤独感を抱きやすいのが、ママたちの本音かもしれません。

「ちゃんと遊びに連れていかないと」「外で遊ばせないと」「このままでいいのかな…」

現実は体力も気力もギリギリで、「今日だけは出かけないでいたい」と思ってしまう休日もあるはずです。私自身、そんな気持ちを抱えながら、何度も自分を責めそうになりました。

今は、出かけないワンオペ休日でも、子どもはしっかり満たされると分かっています。大切なのは「どこへ行ったか」ではなく、「ママと一緒にすごしたこと」だからです。

今回調べたことをきっかけに息子がマスター将棋を買いました。ママも一緒にやるよ!と約束し、これからのお家時間の楽しみができました。

頑張らない工夫や小さな息抜きも愛情の1つです。ママの心と体を守り、子どもにもやさしさを届けてくれます。

無理しないことは、諦めではなく必要な選択なのです。出かけないワンオペ休日にも、ちゃんと価値があります。そう思えたら、少しだけ自分を許せる気がしませんか?

出かけないことでの罪悪感が減ったり、頑張り過ぎてしまうママの気持ちが軽くなりますように。

愛情を注がれた子-特徴-保育園-300x158.jpg)

コメント