私

私私は小学生と年中の2児の母です。養護教員歴14年の中で勉強の相談を受けることもありました。

ベネッセ調査教育総合研究所の調査(2023年)では、塾に通う子どもの割合は小学校低学年で15%前後、小6では38%、中3では60%と受験学年での増加が示されています。

昨今の物価高騰や多様な学びの広がりで、塾なしで学力を伸ばせるのか興味を持つママも多いのではないでしょうか。

調べてみると、塾なしでも伸びる子には共通した「勉強法」「特徴」「親の関わり」があることが分かりました。

- 塾なしで伸びる子の勉強法

- 塾なしで伸びる子の特徴

- 塾に行った方がいい場合

- 塾なしで伸びる子の親の関わり方

塾なしで伸びる子の勉強法や親の関わりを実践することで、経済的な負担を最小限に、お子さんの学力や自主性を育むことができるでしょう。

塾なしで国公立大学に合格した私自身の経験も交えて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

\いい姿勢で自宅学習させたいママに!/

塾なしで伸びる子の勉強法とは?

私は、書きながら声に出して覚える派でした。

塾なしで伸びる子の勉強法として「自分に合った勉強法を見つける」「解き直しを3回行う」「紙教材でのアナログ学習」の3つを紹介します。

以上の3つの他に、もう1つ、塾なしで伸びる子が全員やっていることがあります。それは「毎日継続すること」です。

人それぞれ得意·不得意がありますが、得意なことほどストレスなく継続しやすいですよね。お子さんに合った勉強法を一緒に考えてみましょう!

自分に合った勉強法を見つける

自分に合った勉強法を探すには、学習タイプを知ることがはじめの一歩です。学習タイプには、「視覚型」「聴覚型」「読写型」「体感型」の4つがあります。

| 学習タイプ | 特徴 | 向いている勉強法 |

|---|---|---|

| 視覚型 | 図やイラスト、色、レイアウトで覚える | マインドマップや図解、チャートを活用 |

| 聴覚型 | 聞いた情報や音声で覚える | 音読や録音教材、講義や説明を聞く |

| 読写型 | 書いたり読んだりすることで覚える | 教科書を読みノートにまとめる、くり返し書く |

| 体感型 | 実際にやってみる、手を動かすことで覚える | 実験などの体験型学習、ドリルでの問題演習 |

お子さまに合った勉強法を見つけるには、上の表に書いてある勉強法を試してみて、どれが一番「覚えやすい」「楽しい」「続けやすい」か確認するとよいでしょう。

勉強というとノートにまとめたり、ドリルを解いたりするイメージがありますが、いろんなタイプがあるんですね。

実験など、自宅では取り組みにくいものは実験の動画を探して活用するのも良いですね。

「この方法だと覚えやすかった」「続かなかった」など定期的に振り返り、親子でお子さんに合った勉強法を探してみましょう!

\1日5分の有効活用に!/

解きなおしを3回行う

多くの教師、塾講師が伸びる子の勉強法としておすすめしているのが、「同じテストや問題集を3回解きなおす」という方法です。

間違えた問題の復習とテストを3回サイクル繰り返すと、満点に伸びる子が増え、理解や記憶の定着には3回の解きなおしが有効と考えられています。

偶然にも、私自身も小学生の頃から「3回学習法」と呼んで塾なしで実践してきましたので、以下にそのやり方を紹介します。

<3回学習法とテスト前の復習効率化>

問題の答えはノートに書いたり、問題集のコピーに書き込んだりして、問題集には直接書き込みません。

〇印は問題集の問題番号に直接つけます。

色は赤でなくても、自分が「1回間違えた問題は〇色」と決めてOKです。

「☆」や色マーカーなど「間違いマーク」を決め、教科書にもつけておきましょう。

復習の直後でなく、翌日など時間を空けて1回目と同じ問題を解きます。

1回目の採点と同じように、間違えた問題番号に〇印をつけていきます。

色は青でなくても、1回目の間違いと別の色で「2回目に間違えた色は〇色」と好きな色に決めてもOKです。

間違えた部分の復習をするときには教科書にも忘れず「☆」などの間違いマークをつけます。

1回目も2回目も間違えた学習内容には☆が2つつくことになります。

普段の勉強でつけておいたマークがテスト前の効率化に大活躍します!

テストの点数に一喜一憂するのではなく、間違えた問題を勉強に使うことが学力アップに重要ですね。

小テストで間違えたところも、解きなおしの時に教科書に間違いマークをつけておけば、定期テスト前や受験前にももれなく復習ができますよ。

\スタンプでかわいく楽しくマーキング♪/

紙教材でのアナログ学習

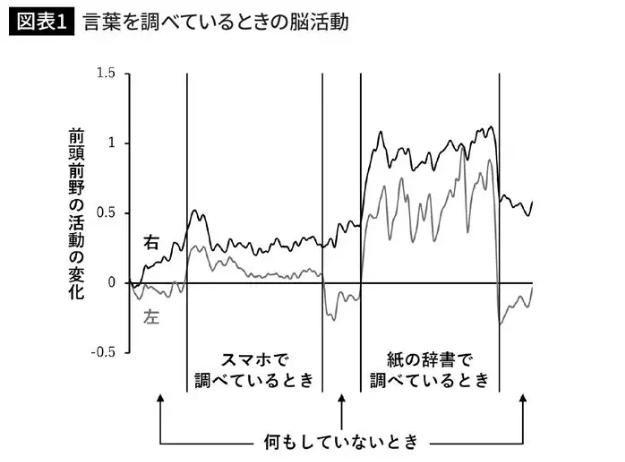

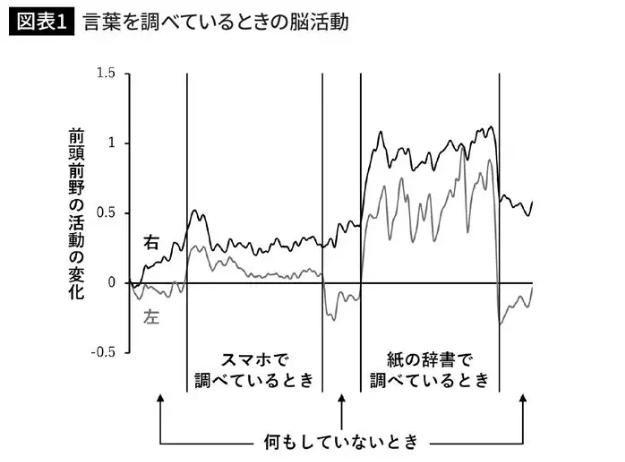

東北大学の榊 浩平(さかき こうへい)助教の研究では紙の教科書や辞書、ノートを使った学習の方が脳の働きを活発にし、記憶に残りやすいことが分かっています。

学習アプリや、タブレット学習、インターネットなど、子どもの学習にもさまざまなデジタルツールが使われていますが、意識して紙の教材も使用しましょう。

デジタル機器を使った勉強では、ゲーム感覚で学べる工夫など、デジタルならではの機能もあります。

以下の記事ではデジタル機器の活用術についてもご紹介しています。ぜひ、参考にしてください。

\気合よりも時間よりも、大切なのはやり方です/

私の合格体験談

私自身も長期休みの講習に参加する程度で、国公立大学の一般入試を現役合格した経験があります。

今とは入試制度も違いますし、デジタル機器での学びもなかった時代ですが、目標や勉強法や周囲の関わりなど、参考にしていただければ幸いです。

小学校低学年の頃は、漢字のテストも100点中20点はザラで全く期待されていなかったと思います。

そんな私が、どのように国公立大学に一般入試で現役合格をしたのか、学年ごとの「勉強法」「目標」「成績」「家族や先生の関わり」の観点でご紹介します。

| 目標 | 勉強法 | 成績 | 家族や先生の関わり |

|---|---|---|---|

| なし! | なし! ↓ 漢字だけ親や姉と勉強 | 漢字と計算のテストは下位 | 読み書きはすべての科目に影響するため、夕食後に父や姉と漢字の練習をすることに |

| 目標 | 勉強法 | 成績 | 家族や先生の関わり |

|---|---|---|---|

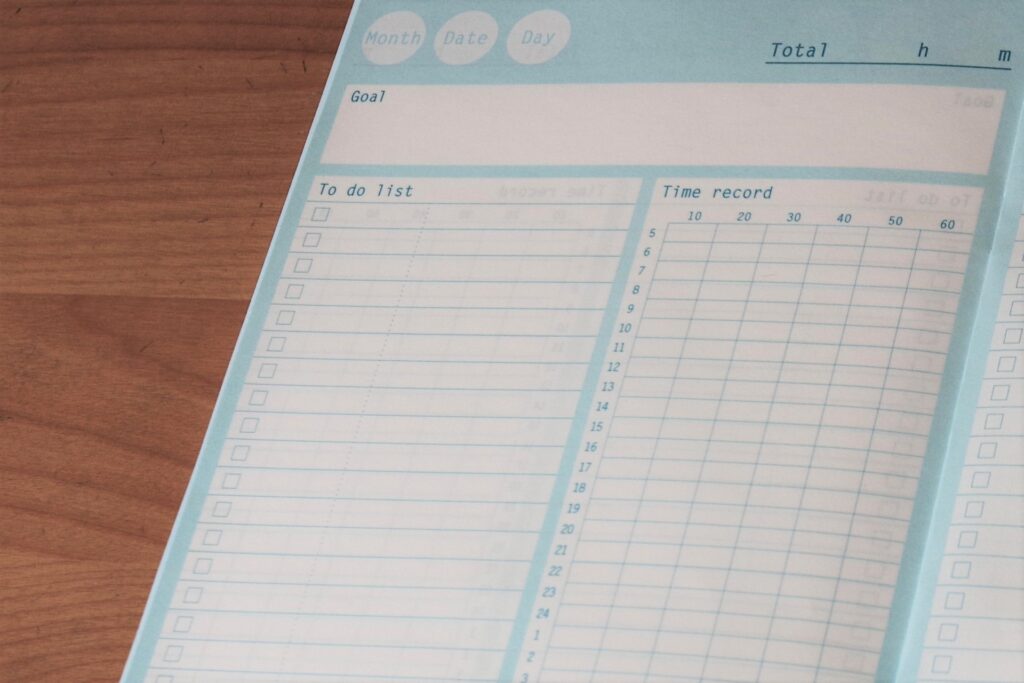

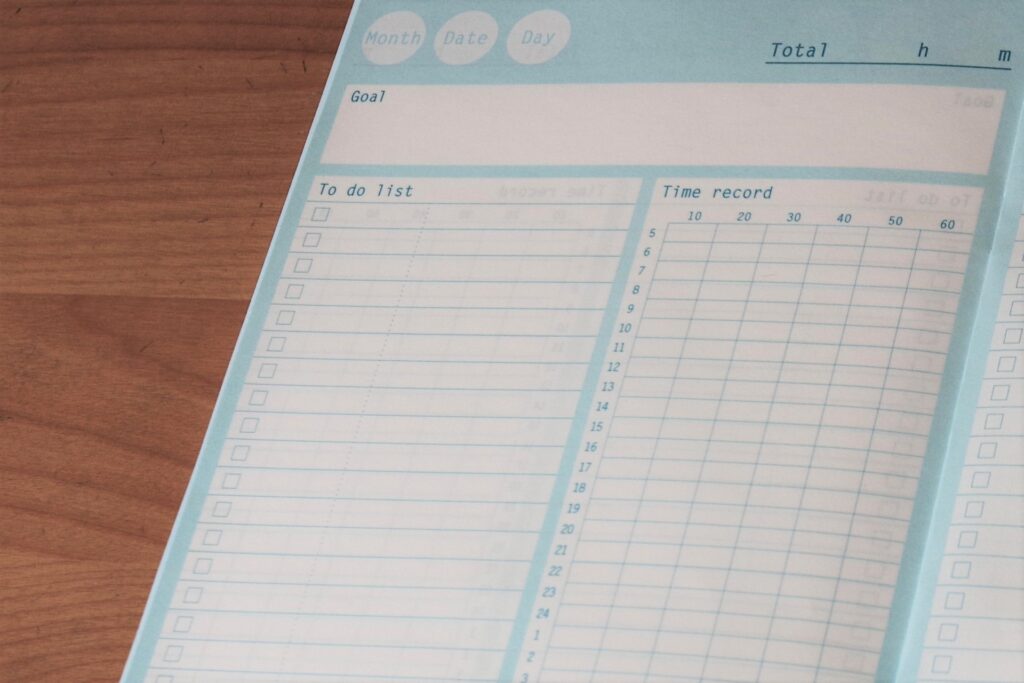

| 家庭学習計画表のマスを全て埋める! | 姉に3回学習法を教えてもらい、やり始める クラス全員「家庭学習計画表」を書いて先生に提出することに | テストの成績が徐々にアップ! 卒業時にはほぼ100点に | 問題集に直接答えを書き込む私に、賢い姉が「ノートに問題を解くこと」「3回解きなおすこと」を教えてくれた 全てのマスをうめた私の計画表がクラスで「頑張っている人の計画表」として紹介され、うれしかった |

| 目標 | 勉強法 | 成績 | 家族や先生の関わり |

|---|---|---|---|

| 不良グループのいない穏やかな高校に行きたい!という理由で進学校を目指す | 部活に入らず、毎日寝る前の2時間ほど3回学習法を継続 定期テスト前2週間のみ、学習計画表を自作 長期休みのみ大手塾の講習に参加 | 学年120人中20番以内 最後の定期テストで最高の6番を記録 姉と同じ地元の公立進学校に合格 長期休みの自由研究は苦手 | この時期に「勉強しなさい」と言われた記憶はない 塾の講習で教わった解き方や覚え方のテクニックが受験に役立った |

| 目標 | 勉強法 | 成績 | 家族や先生の関わり |

|---|---|---|---|

| 2人の姉が大学から地元を離れているため、自分も地元から離れてみたい! 家計的に私立は難しく、国公立を目指す | 部活、恋愛と青春を謳歌♪する中、勉強量が激増! 頑張る科目と赤点とらなければOK科目を自分なりに取捨選択 寝る前2時間の復習(特に英語)とテスト前の計画作りは継続 長期休みは学校の講習を受講 | 国公立大学の現役合格の目安が学年100番以内という高校で100番代を維持 文系でも理系でも重要な英語に苦戦 文系→理系へと進路を変更したことで捨て科目を受験で使う羽目になり慌てる | 受験や勉強の情報にあふれた高校だった 親からは「家を出るなら国公立大学しか行かせられません。」「落ちたら浪人はさせられません。就職してください。」のみ |

| 目標 | 勉強法 | 成績 | 家族や先生の関わり |

|---|---|---|---|

| 看護師、助産師の資格試験に合格し、自立したい | バイト、遊び、勉強ととにかく忙しい! テストは先輩からの過去問を中心に勉強 レポート課題や実習記録を後回しにしない事だけは気をつけた | 優、良、可、不可の4段階。 生活と勉強のサイクルを確立するまでは「可」と「良」が多い 3、4年生は「優」が増え、無事に資格試験も合格 | 分からないことは自分から先生に聞きに行くなど、自分で頑張ることが中心 親元を離れ、親のありがたさを痛感 「今までコツコツ頑張って来たんだから、大丈夫だ」と励ましてくれることも |

あくまで、私の一例なので参考にならない部分もあると思いますが、以上の振り返りから誰にでも共通するのではないかと気づいた秘訣を5つご紹介します。

- 子どもが頑張れる目標は将来の夢だけでなく、身近な環境や性格にもある

- 自分の存在や頑張りを認められた経験が原動力になる

- 学習内容が増えたときに、何を頑張り、何をやらないかを決めることが効率アップの鍵

- 自分に合った勉強法を確立するとピンチにも強い

- 成績アップには生活の安定が必須

下の「塾なしで伸びる子の特徴とその理由」や「塾なしで伸びる子の親の関わり方」も参考にしてください。

塾なしで伸びる子の特徴とその理由

塾なしで伸びる子の特徴には「好奇心旺盛で学ぶことを楽しんでいる」「自分の得意と苦手が分かっている」「具体的な目標がある」が挙げられます。

どれにも当てはまらないうちの子は塾なしでは伸びない?

ここでは、3つの特徴の特徴と家庭での取り組みのほか、伸びにくく塾に行った方がいいお子さんの見極めも紹介していきます。

ご家庭での取り組みや塾に行かせるかどうかの参考にしてみてください。

好奇心旺盛で学ぶことを楽しんでいる

「好きこそ物の上手なれ」というように、勉強を勉強と思わないタイプのお子さんですね!

誰でも、好きなことや興味があることは「覚えなさい」と言われなくても自然に覚えられますよね。

「なぜ?」「もっと知りたい」と好奇心旺盛なお子さんは、興味のあることを調べるのが習慣になっていて、本人は勉強しているつもりはなくても、楽しんで知識を吸収しています。

楽しみながら得た知識は忘れにくく、以下のように興味の連鎖から得た知識は教科の枠を超えてつながり、より深い知識になるのです。

<興味の連鎖の例>

日替わりのデスクトップの背景写真を見て…

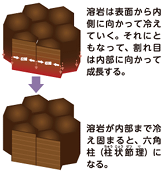

海岸の規則的で不思議な岩石に興味を持ち、インターネットで調べ始めました。

写真はアイスランドのブラックサンドビーチで、規則的な柱状節理(ちゅうじょうせつり)という岩石が有名な観光名所です。

柱状節理は溶岩が冷えて固まるときにできることが多く、岩の種類や柱の直径でさまざまに分類されています。

日本にも宮崎県に高千穂峡(たかちほきょう)という天然記念物に指定されている柱状節理の名所があります。

このように、新たな知識からも興味が広がり、掘り下げて調べていくことで地理や地学、言葉の定義など、教科の枠にとらわれずに知識を習得できます。

うちの息子、自動で動く機械類が大好きで自由研究でUFOキャッチャー作りたいとか言ってるんですが…

好奇心の内容によっては、もっと学校の勉強を頑張ってほしい…と思うこともあるかもしれませんが、好奇心こそ学びの一番のエネルギーです。

脳科学者の茂木健一郎さんが発信しているYouTube動画では、情報過多の昨今では、好奇心を持つことが難しくなっているとも言われています。

情報に触れず、ボーっと過ごす時間も子どもの脳の余白や好奇心に大切なんですね。

お子さんの好奇心とあくなき探求心を認めて、親子で新たな知識を楽しみましょう!

自分の得意と苦手が分かっている

苦手を克服するには、まず、何が苦手なのかわからないとね…

得意と苦手が分かっていることは、①克服できる程度の苦手なら減らす、②克服できないほどの苦手は得意分野での頑張りに切り替えるという2つの意義があります。

日本の教育は、どの教科もまんべんなくできることを重視していたため「苦手=ダメ、克服しなければならないもの」とネガティブにとらえる親御さんも多くいらっしゃいます。

これからの教育は「苦手」を個性の一部として受け入れ、得意や強みを伸ばすことを重視する方向に進むことが新しい学習指導要領で示されています。

苦手科目はやらなくていいってこと?

苦手の程度にもよりますので、「苦手なことはやらなくていい」ということではありません。

努力をしても克服できないほどの苦手があるお子さんは無理に克服することにこだわらず、得意や好きなことを伸ばすことをより大切にしようという考え方です。

<メリット>

- 間違いや失敗にもポジティブで、恐れずチャレンジしやすい

- 苦手を表現しやすい雰囲気が広がると周囲の協力を得やすい

- 他の人の苦手にも寛容で思いやりを持って接することができる

- 無理して平均以上に合わせるストレスが軽減できる

- 自分はダメだと思わず、得意も苦手も合わせて「自分」という視点が持てる

<対処法>

何度復習しても、理解できないところ(苦手)があった時、以下のような工夫ができます。

- 自分で学び方を変えてみる(例:教科書を読む→解説動画を探してみる)

- 親や先生、友達に教えてもらう

- 苦手とわりきってやめ、得意分野の勉強に切り替える

- 得意な勉強を続けながら、理解力の成長を待つ

「苦手だからやらない」と最初から決めて努力をしなくなることは要注意ですが、「苦手の克服にとらわれすぎないように、得意と苦手を理解する」のは大切ですね!

何回やってもわからなかったことが、翌年にはすんなり理解できることもありますよね!

具体的な目標がある

塾なしで伸びる子は「今度のテストで算数80点を取る」「〇〇高校に合格する」など、具体的な目標を持っています。

大人でも、達成したい目標やご褒美があると頑張れますよね!

目標があいまいなまま勉強を続けても、やる気が出ないばかりか、何をどれだけやったらゴールなのかが分からず、いくら勉強しても不安になってしまいます。

目標を持つことは誰でもできることなので、ぜひ親子で話し合いながら、より具体的な目標と達成のための勉強の計画を立てましょう!

- 長期目標:進路や資格、職業など、勉強することで達成したい最終目標

- 短期目標:次のテストの目標点数など、直近で分かりやすい数値で測れる目標

- 勉強の計画:日々の復習や、解きなおし、試験範囲何ページを何日かけて終わらせるかなどから立てた日々の勉強計画

目標は、お子さんの気分が上がり、やる気が出ることが大切なので、親御さんの理想ではなく、本人の思いを大切にしてくださいね。

ご褒美は多用しすぎると「ご褒美がないと頑張れない…」となる可能性もあります。

定期テストで目標を達成したら大好物の料理を作ってあげるなど、家族みんなで楽しめる時間のご褒美がおすすめです。

特に、受験生の目標見える化は、志望校の正門や校舎前で写真を撮り、見えるところに飾るのがおすすめです。

志望校に通う自分をイメージしながら勉強をすることでやる気がアップし、受験勉強もはかどるでしょう。

\シンプルでも使いやすい!/

\おしゃれでかわいい計画表!/

塾に行った方がいい場合

ここまで、塾なしで伸びる子についての解説をしてきましたが、お子さまの状況によっては塾に行くのが得策な場合もあります。

例えば、「勉強の習慣がない」「勉強のやり方が分からない」「受験まで1年未満で時間をかけずに成果を出したい」という場合は塾に通ったほうがいいでしょう。

塾に行った方がいい子どもの見分けポイントや塾に通うことのメリットと注意点、塾以外の学習サービスについて紹介します。

塾に行った方がいい子とは?

塾に行った方がいい子は、塾なしで伸びる子の逆を想像すると分かりやすいです。

<塾に行った方が伸びやすいお子さんの例>

- 勉強の習慣がなかなか定着しない

- 目標はあるが、勉強のやり方が分からない

- 競争や他者からの刺激でモチベーションが上がる

夏休みや冬休みだけ講習に参加していました。覚え方のコツや解き方のノウハウは受験にすごく役立ちました。

\リアルな口コミと最新情報で最適な塾選びをサポート/

塾のメリットと注意点

<メリット>

- 学習指導のプロによる専門性の高い指導が受けられる

- 学習を習慣化するペースメーカーとして機能

- 同じ目標を持つ仲間に出会える

<注意点>

- 子どもに合わない指導法や先生に当たることもある

- いつまでも“受け身”の学びになりやすい

- 家庭学習や通学とのバランスが崩れると逆効果(睡眠不足や自由時間がないストレス)

塾はうまく活用できれば強い味方になりますが、「塾に通っていれば安心」という油断には要注意です。

塾以外の学習サービス

塾以外にも、以下のように活用できる学習サービスはたくさんあります。

- オンライン教材(スタディサプリ、すらら、アオイゼミ など)

- 家庭教師

- 自治体やNPOの無料/低価格の学習支援(世帯収入や家族構成などで利用基準を設けている場合もあります)

- 図書館の学習スペース

- 学習漫画、YouTube学習チャンネル(東進、QuizKnockなど)

家ではくつろいでしまうけど、家族以外の人目がある場所なら勉強がはかどるというお子さんは図書館などの無料の学習スペースを活用するのがおすすめです。

自分で学習を組み立てるのがまだ難しいタイプのお子さんは家庭教師や学習支援を活用するのも良いですね。

塾なしで伸びる子の親の関わり方

塾なしで伸びる子の親の関わり方として、「生活習慣を整える」「勉強時間を整える」「結果よりプロセスを認める」の3つを紹介します。

書いている私も、できていないことはたくさん…笑顔でできる範囲で一緒に頑張りましょう!

塾に通っているお子さんにも大切なかかわり方が詰まっていますので、多くの親御さんに参考にしていただきたい内容です。

それぞれの関わり方を詳しく見ていきましょう!

生活習慣を整える

学校の授業に集中できる体力をつけ、体調を整える生活こそが塾なしで伸びる子の最も大切な親の関わりです。

健康はすべての土台、学校の授業は学びの土台です!授業を大切にできることは最強の勉強法ですよ。

極端に言うと、毎日5~6時間を学校で勉強しているのですから「学校の勉強に集中できれば家庭学習を頑張る必要はない」が私の持論です。

塾なしで伸びる子におすすめの生活習慣を「朝ごはん」「睡眠」に分けて紹介していきます!

脳の発達を促す朝ごはん

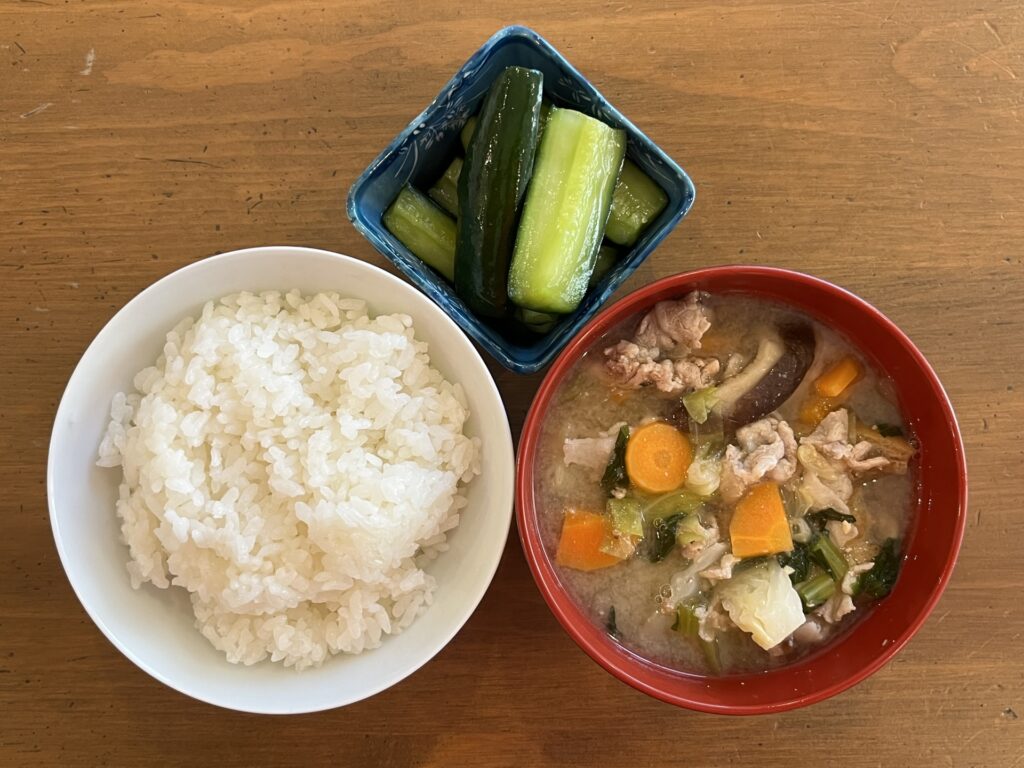

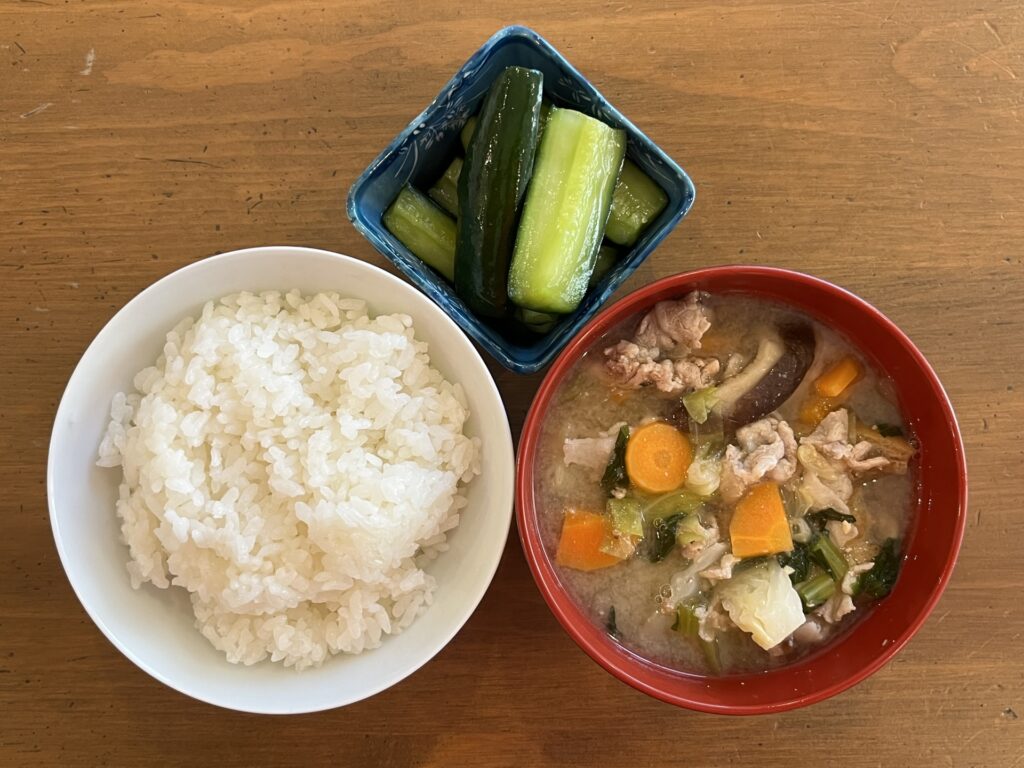

東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授の研究結果によると、米と豆を組み合わせた朝ごはんが脳の発達に効果的であることが示されています。

養護教諭の研究大会で川島隆太教授の講演を聞いたときは、朝食メニューによって将来的な年収にも差が出ると聞きました!

米と豆の朝ごはんはどのように脳の発達にいいのでしょう?

- 朝食で米を主食とする子どもはパン食の子どもより脳の灰白質という部分の体積が大きい

- 特に言語機能をつかさどる部位で大きな差が確認されている

- 米食中心の子どもはIQ(総合知能指数)がパン食の子どもより平均で高く、中でも目からの情報処理能力が優れている

- 脳のエネルギー源(ブドウ糖)を効果的に利用するには、豆や卵に含まれる「リジン」と、豚肉などに含まれる「ビタミンB群」が不可欠

- 川島教授が推奨する朝食メニューは「ご飯+納豆+豚汁+サラダ」

忙しい朝は、卵&納豆かけごはんや冷や奴も良いですね。晩御飯に麻婆豆腐を多めに作って、朝はマーボー丼にするのもおすすめです!

\ふるさと納税でお得に納豆ゲット!/

記憶力も寝る子が育つ

保健室には、夜遅くまで塾や習い事に通っている子が授業中休みに来ることも。でも、それでは本末転倒ですよね。

「寝る子は育つ」ということわざがあるように、睡眠不足は子どもの成長に良くないことは何となく分かっているお母さんが多いのではないでしょうか。

川島隆太教授の研究から、睡眠の働きと睡眠不足のデメリットを詳しく見ていきましょう。

- 小中学生約4万人の調査分析から、「早寝早起きでしっかり眠る子どもは認知能力が高い」と判明

- 成績上位グループの約85%が、夜10時までに就寝しており、十分な睡眠をとることで思考力や記憶力、空間的情報処理能力が高まる

- 睡眠時間が短い子どもほど、記憶を保存する「海馬」が小さいことが脳画像から明らかになっている

- たとえ勉強時間が長くても、睡眠が足りないと学習内容が記憶として定着しない

- 小学生なら遅くとも夜9時までに寝ること、8~10時間の睡眠を確保することが強く推奨されている

食事と睡眠をおろそかにせず、「早寝」「早起き」「朝ごはん」の規則正しい生活リズムが、塾なしで伸びる子の土台になります!

勉強時間を整える

子どもは生活を管理する力が未熟なので、日々の生活の中で最適な勉強時間を見つけ、お子さんが無理なく集中できる時間内で勉強内容を設定してあげる親の関わりが大切です。

塾なしで伸びる子には、決まった時間に勉強する習慣がありますが、その時間は多ければ良いというものではありません。

例えば、小学2年生は2×10~15分で20~30分が学習時間の目安となります。

<小学校低学年>

- 勉強する習慣作りが最も大切

- 短時間の勉強時間と勉強内容を設定してあげる

- 朝の身支度が終わった後や、夕食後、入浴後などの時間がおすすめ

- 勉強に慣れてきたら、タイマーを活用し、親は離れてもOK

- 分からないところや手伝ってほしいところを自分で伝える練習にもなる

- 時間になったら、勉強の途中でもきりあげ、だらだらと続けない

<小学校中学年>

- 小学校中学年になると、自分で計画を立てる力を育てることが大切

- はじめは親子で話しながら1週間の勉強スケジュールを作り、少しずつ子どもに立てさせる。

- 親は、計画通りにできたか、計画通りにできなかった理由は何かを確認し、できたことを認める。

<小学校高学年~中学生>

- 60分~90分のまとまった時間勉強できるようになる

- 朝と入浴後は頭がすっきりしているおすすめ時間

- 部活が始まると、勉強に使える時間が減る

- 平日は短時間の基礎学習、週末はまとまった時間を応用問題や復習に使うなど、メリハリのある学習計画がおすすめ

お子さまの勉強にありがちな悩みとして、「勉強を始めるまでに時間がかかる」「やる気が出ないと取り組まない」という「やる気待ち」があります。

やる気は、手を動かしてやっているうちに出てくるものなので、待っていても出てきません。

私は学生時代、レポート課題のやる気が出ないときは、表紙と見出し作りから始めるのがルーティンでした。

\小学生のママにおすすめの一冊!/

結果よりプロセスを認める

塾なしで伸びる子でも、伸び悩む時期や期待する結果が出ないことはあります。

そんなときの親の関わり方として、大切なことは結果に一喜一憂するのではなく、努力したプロセスを認めることです。

間違えても、失敗しても否定されないという親子関係が築けてこそ、子どもは挑戦を恐れず、安心して失敗できるのです。

結果重視の声かけとプロセス重視の声かけの例を以下に示します。ご自身の日ごろの声かけの確認や参考にしてみてください。

| 結果重視の声かけ | プロセス重視の声かけ |

|---|---|

| 100点すごい! | コツコツ勉強した成果だね |

| 早くできたね | すごい集中してたね |

| 失敗しちゃったんだ | やりかた工夫してたよね。どこが難しかった? |

分かってはいるけど、つい、点数を注意したり、他の子と比べる発言をしてしまう…

お母さん自身が育ってきた環境や、かけられてきた言葉の影響もあるため、言葉をすぐに変えるのは難しいですよね。

\これぞ塾なしママのバイブル!/

まとめ

- 塾なしで伸びる子の勉強法は「自分に合った勉強法を見つける」「解き直しを3回行う」「紙教材でのアナログ学習」の3つ

- 学習タイプには、「視覚型」「聴覚型」「読写型」「体感型」の4つがあり、さまざまな勉強法を試して子どもに合うものを見つけることが大切

- 東北大学の榊 浩平助教の研究より、デジタル機器よりも紙の教科書やノートを使った学習の方が脳の働きを活発にし、記憶に残りやすい

- 塾なしで伸びる子の特徴は「好奇心旺盛で学ぶことを楽しんでいる」「自分の得意と苦手が分かっている」「具体的な目標がある」

- 「克服できる程度の苦手なら減らす」「克服できないほどの苦手は得意分野の頑張りに切り替える」という2つの面から、得意と苦手を分かることが大切

- 塾なしで伸びる子の親の関わり方として「生活習慣を整える」「勉強時間を整える」「結果よりプロセスを認める」の3つを紹介

- 最強の勉強法は「学校の授業を大切にすること」米と豆の朝ごはんと8~10時間の睡眠時間で授業に集中できる脳を作ろう

- プロセス重視の声かけで、「間違えても失敗しても否定されない」という親子関係が築けてこそ、子どもは挑戦を恐れず、安心して失敗できる

物価高騰に多様化になる価値観…数年先も読めない時代の子育て、本当にお疲れ様です。

子どもを取り巻く環境や価値観は自分の子ども時代と比べて大きく変わっていることを実感しながら、この記事を書かせていただきました。

ひとりひとりの子どもに合わせた学びが重視され、万人共通の教育モデルがなくなった今、親子で対話を重ねて決めた学び方なら正解といえます。

自信をもって、親子の会話と学びの時間を楽しんでくださいね。

\リアルな口コミと最新情報で最適な塾選びをサポート/

コメント